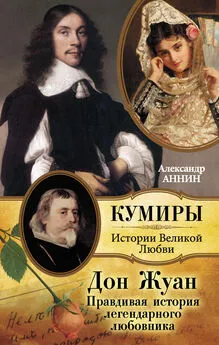

Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном?

- Название:Был ли Пушкин Дон Жуаном?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0901-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном? краткое содержание

О Пушкине написано столько книг, что многотомная пушкиниана может составить хорошую библиотеку. Начиная с первых биографов поэта, П. В. Анненкова и П. И. Бартенева, пушкиноведы изучают каждый шаг великого гения, каждое его слово и движение пера. На основе воспоминаний, писем, дневников самого поэта и его современников создавались подробнейшие биографии и хронологии его жизни, расписанные чуть ли не по дням. Спрашивается, зачем нужна еще одна книга? Что нового найдет в ней искушенный читатель? Современный исследователь жизни и творчества Пушкина анализирует его личность, прежде всего с психологической точки зрения, прослеживая истории любовных увлечений. Чувственный мир поэта был очень богат; женская красота постоянно привлекала его внимание. «Он был гениален в любви, быть может, не меньше, чем в поэзии. Его чувственность, его пристрастие к женской красоте бросались в глаза. Но одни видели только низменную сторону его природы. Другим удалось заметить, как лицо полубога выступало за маской фавна», – писал П. К. Губер в книге «Донжуанский список Пушкина».

Говоря о личной жизни Пушкина, показывая его таким, каким он был на самом деле, автор не стремится опорочить его в глазах читателей. Главная цель этой книги – обнажить скрытые причины творческого вдохновения поэта, толкнувшие его на создание непревзойденных образцов любовной лирики.

Был ли Пушкин Дон Жуаном? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Однако самый факт вызова – или ситуации, близкая к вызову, – говорит о том, – писала С. Л. Абрамович в книге «Пушкин в 1836 году», – что Пушкин был доведен до крайности. В те дни поэт пережил момент чрезвычайного душевного напряжения. Он был настроен очень решительно и внутрнне готов был бросить вызов судьбе и вступить «в игру со смертью».

Мотив «желанной смерти» явно просматривается в некоторых произведениях этого периода. Главные герои его произведений молодые люди, полные сил, но выбирающие смерть, как способ решения жизненных конфликтов, особенно в результате несчастной любви.

Решительность Пушкина приобретала несколько патологические черты. Именно она явилась основой проявления сильного невроза, который стал развиваться у поэта с 1835 года. Пушкин, может быть, сам понимал свое беспокойное состояние духа, но он не мог, увы, самостоятельно снять с себя стресс. Его никто не успокаивал. Поэт внутренне был готов к любому повороту в своей судьбе ради сохранения двух «либидозных» идеалов – «идеала» свободного творчества и «идеала» беспорочности своей семейной жизни в глазах света.

Во времена поэта не было психоаналитиков, и некому было помочь ему освободиться от растущего невроза, помочь ему в его растущей неуверенности в жизни. А тут еще произошло событие, на которое исследователи мало обращали внимание, считая его воздействие на внутренние переживания поэта незначительным. У Пушкина в марте 1826 года умерла мать.

Мы знаем, что подсознательным источником всех его страстей и выбора сексуального объекта была глубоко скрытая «инцестуальная» любовь к матери. Отсутствие ласки, пренебрежение поэтическим даром сына, осуждение его поведения – все это больно ударяло по детской фиксации нежности на матери, как объекте первоначальных сексуальных устремлений. Виновником такого отношения матери к себе Пушкин считал отца. Поэтому всю жизнь у него были нелады с отцом, и помирились они только 1828 году, да и то отношения между ними были просто спокойные, без чувства любви. Именно по этой причине поэт выбирал женщин, имеющих любовника, у которого он в процессе любовных ухаживаний как бы отбирал объект своих сексуальных устремлений.

Подсознательно разыгрывалась история «эдипова комплекса» – отобрать у отца мать, как объект своих первичных сексуальных фиксаций. С другой стороны, нежные чувства к «платоническому» идеалу так же основывались на огромной любви поэта к матери, которая не нашла отклика в ее душе. Образ Натали, его «Мадонны», в своей основе так же связан с детским «инцестуальным» чувством к матери, благодаря которому как писал З. Фрейд «возлюбленная является единственной, незаменимой: ибо ни у кого не бывает больше одной матери».

«Пушкин чрезвычайно был привязан к своей матери, – отмечает все тонко подмечающая Евпраксия Вульф, – которая, однако, предпочитала ему второго своего сына (Льва), и притом до такой степени, что каждый успех старшего делал ее к нему равнодушнее и вызывал с ее стороны сожаление, что успех этот не достался ее любимцу. Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такою нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такою охотой, что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознаваясь, что она не умела его ценить. Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь, где она похоронена. После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскою, которой до того времени он не знал».

Со смертью матери в его душе осталось только одно чувство – сохранить и сберечь от всякого грязного прикосновения свой последний идеал, свою Небесную Любовь, свою «Мадонну».

Однако поэт, зная о любви своей жены, не предпринимал никаких мер. Он был уверен в верности Натали и ее увлечение Дантесом пытался объяснить легкой светской забавой. Таких светских влюбленностей и у него было много, и он сам заставлял ревновать жену рассказом о них.

«Поведение вашего сына, – писал поэт барону Геккерну в черновике своего письма, – было мне совершенно известно уже давно и не могло быть для меня безразличным; но так как оно не выходило за рамки светских приличий и так как притом я знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда сочту это удобным. Я знал, что хорошая фигура, страсть, двухлетнее постоянство всегда производит в конце концов впечатление на молодую женщину, и тогда муж, если он не дурак, станет вполне естественно доверенным своей жены и хозяином ее поведения. Я признаюсь вам, что несколько беспокоился».

Весной Наталья Николаевна почти перестала выезжать, она была беременна. Но и Дантес удвоил свои ухаживания. Чтобы чаще встречаться с Натали он стал постоянным гостем у Вяземских и у Карамзиных, в домах, где Пушкин с женой бывали чаще всего. Для друзей поэта любовь Дантеса давно перестала быть тайной, но особой тревоги не вызывала. К волокитству молодого француза относились скорее как к рыцарскому обожанию. Сестра поэта Ольга Сергеевна, упоминая в письме к отцу о своем пребывании в Петербурге зимой и весной 1836 г., писала о Дантесе: «Его страсть к Натали не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я тоже над этим подшучивала».

Софи Карамзина, как-то встретившая Дантеса на празднике, рассказывала в письме к брату об этой встрече в самом легком и шутливом тоне: «Я шла под руку с Дантесом. Он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали)».

Половина 1836 года прошла удивительно спокойно. Летом, на даче, Пушкин закончил «Капитанскую дочку», ощутив небольшой подъем в своем творчестве, но легкокрылая Муза стала покидать его. Спад «либидозной» энергии сказался на истощении его поэтических и сексуальных сил. Пушкин почти перестал писать стихами. За весь год только несколько поэтических, большей частью незаконченных отрывков. И проза, много прозы, такой простой в своей гениальности. Проза в творчестве и проза в жизни. Поэтому среди немногих лирических стихотворений поэта, написанных в 1836 году, особняком стоит «Памятник», который можно рассматривать, по мнению М. Алексеева, «как своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины».

4

Судьба неумолимо двигала поступками всех участников заключительной драмы. Решительность поэта в достижении материальной независимости не привела к результатам. Тираж современника не продавался. Пушкина ждал финансовый крах. Наталья Николаевна понимала это, помогая мужу в его заботах. В июле она признавалась брату: «Мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам, и, следовательно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: