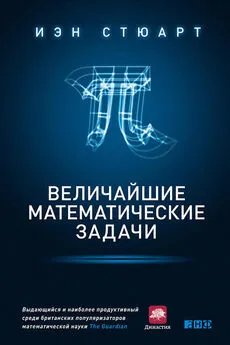

Иэн Стюарт - Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков

- Название:Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9060-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Стюарт - Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков краткое содержание

Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее гиганты всегда заметны; они возглавляют движение, а мы, остальные, следуем за ними. Через биографии и труды отдельных значимых фигур мы можем получить общее представление о том, как рождается новая математика, кто ее создавал и как жили эти люди. В моем представлении это не просто пионеры, показавшие остальным путь, но первопроходцы, проложившие удобные и общедоступные тропы через густые джунгли математической мысли. Большую часть жизни они пробивались сквозь колючие кустарники и ненасытные трясины, но иногда натыкались на какой-нибудь затерянный город или месторождение и находили там бесценные сокровища. Они проникали в области мысли, прежде неизвестные человечеству.

Мало того, на самом деле они создавали эти области. Математические джунгли не похожи на дождевые леса Амазонки или африканского Конго. Математический первопроходец – это не какой-то Давид Ливингстон, прорубающий себе дорогу вдоль реки Замбези или занятый поисками истоков Нила. Ливингстон «открывал» вещи, которые уже существовали , причем местные жители, разумеется, прекрасно знали о них. Но в те дни европейцы считали, что для того, чтобы что-то «открыть», одни европейцы должны сообщить об этом другим европейцам. Математические первопроходцы не просто исследуют джунгли, существовавшие испокон веков. В определенном смысле они сами создают джунгли вокруг себя в процессе движения; новые растения как будто сами пускаются в рост в оставленных ими следах, стремительно становятся молодыми деревцами, а затем могучими деревьями. Однако создается впечатление , что джунгли эти действительно давно существуют, потому что вы не можете сами решать, какие деревья пойдут в рост. Вы решаете, где идти, где прокладывать тропу, но не можете по собственному желанию «открыть» рощу великолепных красных деревьев, если на самом деле в этом месте вас ждут трясина и мангровые заросли.

Именно здесь, мне кажется, кроется источник популярного до сих пор платоновского представления о математических идеях, согласно которому математические истины существуют «на самом деле», но существуют в некоей идеальной форме, в своего рода параллельной реальности, которая всегда существовала и будет существовать. Согласно этим представлениям, когда мы доказываем новую теорему, мы всего лишь находим то, что и так всегда существовало. Не думаю, что буквальный платонизм имеет смысл, но он довольно точно описывает процесс математических исследований. Выбирать не приходится: можно только трясти деревья и смотреть, не упадет ли с них что-нибудь полезное. В книге «Что такое математика на самом деле?» Ройбен Херш предлагает более реалистичный взгляд на математику как на общечеловеческий ментальный конструкт. В этом отношении математика похожа на деньги. «На самом деле» деньги – это не металлические кружочки, не бумажки и даже не числа в компьютере; это общий для людей набор договоренностей о том, как мы обмениваемся металлическими кружочками, бумажками или числами в компьютере друг с другом или обмениваем их на вещи.

Херш резко критиковал некоторых математиков, которые, сосредоточив свое внимание на формулировке «человеческий конструкт», утверждали, что математику ни в коем случае нельзя назвать произвольной; ее никто не выдумывал. И социальный релятивизм здесь не годится. Это правда, но Херш совершенно ясно объяснил, что математика – не любой человеческий конструкт. Мы сами решаем, заниматься нам Великой теоремой Ферма или не заниматься, но от нас никак не зависит, верна эта теорема или нет. Человеческий конструкт, который мы называем математикой, регулируется строгой системой логических ограничений, и нечто может быть добавлено в этот конструкт только при условии, что оно соответствует всем этим ограничениям. Собственно говоря, потенциально эти ограничения позволяют нам отличить истинное от ложного, но невозможно проделать это разделение, просто объявив результат громко и торжественно. Главный вопрос: истина или ложь? Я потерял уже счет случаям, когда некто нападает на какое-то спорное положение в математике, которое ему не нравится, и указывает при этом, что математика – это тавтология: все новое в ней является логическим следствием из вещей, которые нам уже известны. Ну да, так и есть. Все новое неявно скрыто в известном. Но самое трудное начинается, когда нам хочется вскрыть все неявное и сделать явным. Спросите об этом у Эндрю Уайлса; бесполезно говорить ему, что статус Великой теоремы Ферма был с самого начала предопределен логической структурой математики. Он потратил семь лет на поиск того, каков же на самом деле этот предопределенный статус. До тех пор пока кто-нибудь этого не сделал, предопределенность статуса значит не больше, чем если в ответ на вопрос, где находится Британская библиотека, сказать, что она находится в Британии.

Эта книга не упорядоченная история всей математики, я пытался представить в ней затрагиваемые математические темы более или менее упорядоченно, так, чтобы концепции усложнялись постепенно по ходу повествования. Для этого пришлось рассказывать обо всем примерно в хронологическом порядке. Хронологический порядок по темам оказался бы нечитаемым, поскольку мы постоянно перескакивали бы с одного математика на другого, поэтому я упорядочил главы по датам рождения и снабдил их отдельными перекрестными ссылками.

Значимых фигур – древних и современных, мужчин и женщин, представителей Востока и Запада – у меня получилось 25. Их личные истории начинаются в Древней Греции с великого геометра и инженера Архимеда, к числу достижений которого относятся и приблизительное вычисление числа π, и вычисление площади поверхности и объема сферы, и Архимедов винт для подъема воды, и механизм вроде крана, предназначенный для разрушения вражеских кораблей. За ним следуют три представителя далеких восточных стран, где в Средние века происходили все главные события в мире математики. Это китайский ученый Лю Хуэй, персидский математик Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, работы которого подарили нам слова «алгоритм» и «алгебра», и индиец Мадхава из Сангамаграмы, первым исследовавший бесконечные ряды для тригонометрических функций, заново открытые на Западе Ньютоном только через тысячу лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: