Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Название:Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-051198-3, 978-5-17-050272-1, 978-5-271-19820-5, 978-5-271-19821-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. краткое содержание

Эта книга предназначена для широкого круга читателей, желающих узнать больше об окружающем нас мире и о самих себе. Автор, известный ученый и популяризатор науки, с необычайной ясностью и глубиной объясняет устройство Вселенной, тайны квантового мира и генетики, эволюцию жизни и показывает важность математики для познания всей природы и человеческого разума в частности.

Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако он был прав. Свойства ранних элементов действительно повторяются как ноты музыкального ряда, но отнюдь не по музыкальной причине. Как мы видели, структуры атомов у элементов действительно периодически повторяются, поскольку внутренние оболочки заполняются и схема заселения орбиталей повторяется снова. Но такое теоретическое основание находилось слишком далеко в будущем, и ничем не могло помочь в начале девятнадцатого века, когда атомы еще пребывали в концептуальном младенчестве, а электроны не были известны.

Вторым участником был, конечно, Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907), согласно некоему источнику, младший среди детей одиннадцати, четырнадцати и семнадцати лет (триада чисел Доберейнера!), сын торговца лошадьми (Менделеев — мену делать — меняться) и матери, героически сделавшей все возможное для своего выдающегося и не по годам развитого меньшего сына. Ко времени, когда Менделеев сел писать свой предварительный главный труд по химии, Основы химии , число известных элементов достигло шестидесяти одного. Перед ним стояла проблема, как организовать материал, чтобы представить его читателю в логической, последовательной форме. Именно в этом пункте рождественская история, по-видимому, отклоняется от суровой правды.

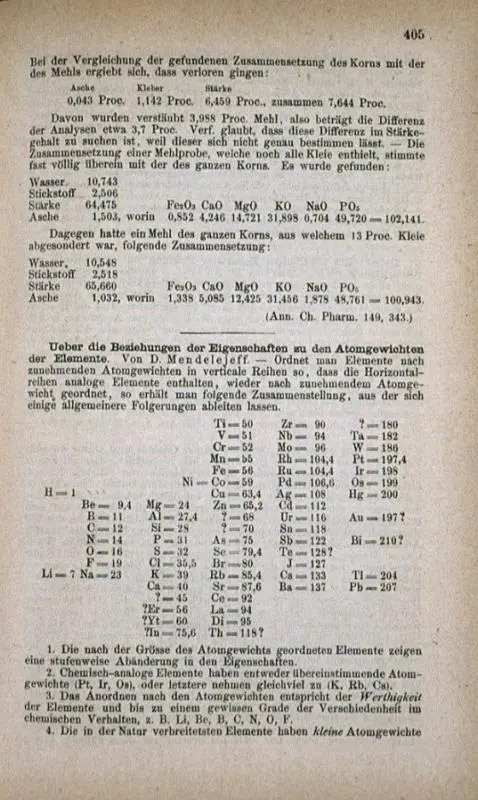

Рождественская история рассказывает о том, как Менделеев трудился многие дни, а возможно, и недели, чтобы прийти наконец к некоторой логической организации. Истощенный этими усилиями, он заснул 17 февраля 1869 г. [21]и увидел «во сне стол, на котором все элементы лежали в нужном порядке. Проснувшись, я немедленно записал их на лист бумаги» (рис. 5.9). Еще одной популярной составляющей этой истории является то, что страсть Менделеева к раскладыванию пасьянсов для коротания времени в долгих поездках привела его к мысли записать названия элементов на карточки и раскладывать пасьянсы из них. Власть этих образов и точность с которой был датирован сон оказались такими, что заставили принять все это за чистую монету. Однако все было, по-видимому, не так: свидетельства очевидцев вступают в противоречие с обеими составляющими рождественской сказки. Сновидения не было, и даже правдоподобная сказка об элементах в виде пасьянса оказывается не столько фактом, сколько украшением.

Рис. 5.9.Факсимиле страницы из Zeitschrift für Chemie ( Журнал химии ) 1869 г., в котором Менделеев анонсировал раннюю версию периодической таблицы.

Какой бы ни была правда, фактом является то, что Менделеев представил миру таблицу, свою периодическую таблицу , которая собрала все элементы в некое подобие генеалогического дерева. Он использовал атомные веса для упорядочения элементов и обнаружил повторяемые подобия через периоды в восемь, восемь и восемнадцать элементов. Ему пришлось перекраивать таблицу то тут, то там (обычно это описывается как химический инсайт, но на самом деле больше похоже на метод, которым пользовался Прокруст по отношению к своим жертвам, не помещавшимся на его ложе). Так, порядок элементов, основанный на атомном весе, не везде согласовывался с картиной химического подобия, поэтому Менделеев проигнорировал этот порядок и избрал свой собственный. Теперь мы знаем, что эта процедура была правильной, поскольку атомный вес не является наилучшим критерием для упорядочивания элементов: элементы лучше всего упорядочивать по их атомным номерам и, по причинам, теперь полностью понятным, атомный вес не всегда дает точно тот же порядок, что и атомный номер. Кроме того, в таблице имелись приводящие в замешательство щели. Но в этом случае замешательство пошло на пользу дела, так как Менделеев был столь уверен в своей формулировке таблицы, что смог, с помощью интерполяции свойств известных элементов, предсказать свойства еще не открытых элементов в этих щелях. Так, он предсказал существование и свойства элементов, которые он назвал эка-алюминием и эка-кремнием ( эка в санскрите значит один), позднее открытых во Франции под именем галлий и в Германии под именем германий соответственно. Он также делал и ошибки, предсказывая элементы, которых в действительности не существует; но, благодаря доброй воле благодарных последователей, эти ошибки были благополучно забыты.

Сегодня мы знаем около 110 элементов, и щели в корпусе таблицы отсутствуют. Мы знаем это потому, что атомные номера последовательно и без пропусков пробегают ряд от 1 до 110. Имеются спорадические сообщения об открытии элементов до номера 114, но они появляются и исчезают, и номер 113 все еще не появился. Это бесполезный «академический» конец периодической таблицы, и тот факт, что он с краю немного потрепан, не имеет большого практического значения.

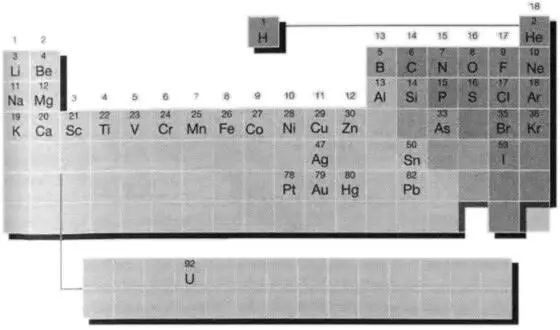

Современная форма периодической таблицы показана на рис. 5.10. Как мы можем видеть, он повернут на 90° по сравнению с картинкой Менделеева, но основные черты его схемы легко узнать. Вертикальные колонки называются группами, а горизонтальные ряды называются периодами.

Рис. 5.10.Современная форма периодической таблицы. Я показал только некоторые элементы, т.е. которые, насколько я могу судить, достаточно хорошо известны, или стоящие во главе своих групп (K это калий, Na — натрий, Fe — железо, Pb — свинец, Sn — олово: химики время от времени залезают в латынь). Пронумерованные вертикальные колонки называются группами , а горизонтальные ряды назывался периодами . Водород (несколько идиосинкразически, но, на мой взгляд, разумно) поставлен во главе всей таблицы и не приписан ни к какой группе. Светло-серым отмечены металлы, темно-серым неметаллы, а просто серым — металлоиды , элементы, по своим свойствам застрявшие между металлами и неметаллами. Двухрядный блок элементов внизу таблицы следовало бы вставить в указанное место, но это сделало бы таблицу слишком нескладной. Таблица постепенно растет, по мере того как создаются новые элементы.

Октавы Ньюлэндса еще слышны в периодах 2 и 3, а триады Доберейнера разбросаны там и тут. Вертикальные группы содержат элементы, имеющие значительные подобия, так же как и все типы соединений, которые они образуют, и демонстрируют систематические изменения от верхнего к нижнему краю. Элементы в горизонтальных периодах демонстрируют плавное изменение при перемещении слева направо. Например, металлы оказываются в левом конце периода, а неметаллы на правом. Элементы в длинной тонкой центральной секции, такие как железо (Fe) и платина (Pt), являются переходными металлами, поскольку они представляют переход между очень реактивными металлами, такими как натрий (Na) или кальций (Ca) в левой части таблицы, и много менее реактивными металлами, такими как олово (Sn) или свинец (Pb) справа. Очень тонкая секция из двадцати восьми элементов, помещенная ниже основной части, состоит из внутренних переходных металлов. Эту полосу следовало бы, на самом деле, вставить в основную таблицу, но это сделало бы таблицу слишком длинной и тонкой для того, чтобы напечатать ее приемлемым образом. Внутренние переходные металлы все очень похожи по своим химическим свойствам и находились среди элементов, выделенных и идентифицированных в самую последнюю очередь. Самая нижняя линия, следующая за ураном (U), фактически состоит только из элементов, полученных искусственно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: