Морис Клайн - Математика. Утрата определенности.

- Название:Математика. Утрата определенности.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Морис Клайн - Математика. Утрата определенности. краткое содержание

Книга известного американского математика, профессора Нью-Йоркского университета М. Клайна, в яркой и увлекательной форме рисующая широкую картину развития и становления математики от античных времен до наших дней. Рассказывает о сущности математической науки и ее месте в современном мире.

Рассчитана на достаточно широкий круг читателей с общенаучными интересами.

Математика. Утрата определенности. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

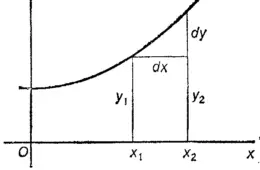

Рис. 6.5.Переход к пределу х 2→x 1 Лейбницу.

Абсолютно равные величины, говорил Лейбниц, имеют, разумеется, разность абсолютно ничтожную.

Тем не менее можно вообразить переход или одно из обращений в нуль, при котором точное равенство или состояние покоя еще не наступило, но достигнуто такое состояние, в котором разность меньше любой заданной величины. В таком состоянии некоторая разность — какая-то скорость, какой-то угол — еще остается, но в каждом случае она бесконечно мала…

Можно ли строго или метафизически обосновать такое состояние мгновенного перехода от неравенства или равенства и сколь законны соображения, использующие бесконечно большие протяженности, продолжающие неограниченно возрастать, или бесконечно малые протяженности, — вопросы, которые мне, по-видимому, придется оставить открытыми…

Вполне достаточно, если каждый раз, когда речь заходит о бесконечно больших (или, точнее, о неограниченных) или о бесконечно малых (т.е. о самых малых из известных нам) величинах, мы условимся понимать, что имеем в виду величины бесконечно большие или бесконечно малые, т.е. сколь угодно большие или сколь угодно малые, вследствие чего допускаемая ошибка может быть меньше заранее заданной величины.

При таких допущениях все правила нашего алгоритма, изложенные в Acta eruditorum за октябрь 1684 г., могут быть доказаны без особого труда.

Далее следовало изложение правил, ничего, впрочем, не добавляющее к их обоснованию.

Сформулированный Лейбницем принцип непрерывности заведомо не был (и ныне не является) математической аксиомой. Тем не менее Лейбниц всячески подчеркивал важность этого принципа и неоднократно использовал его в своих рассуждениях. Так, в письме к Валлису (1698) Лейбниц, отстаивая использование характеристического треугольника (рис. 6.4) как формы, не имеющей размеров и потому остающейся неизменной, когда длины всех сторон треугольника обращаются в нуль, с вызовом спрашивал: «Кто не приемлет форму, лишенную размеров?» В письме к Гвидо Гранди (1713) Лейбниц утверждал, что бесконечно малая — это не простой и абсолютный нуль, а нуль относительный, т.е. исчезающая величина, которая, однако, сохраняет свойство той величины, которая, собственно, исчезает. Но в других случаях Лейбниц признавал, что не верит в истинно бесконечно большие или истинно бесконечно малые величины.

До конца жизни (он умер в 1716 г.) Лейбниц продолжал объяснять, что такое его бесконечно малые и бесконечно большие величины. Однако все эти объяснения были не более убедительны, чем приведенные выше. Созданное Лейбницем дифференциальное и интегральное исчисление не имело ни четко сформулированных понятий, ни обоснований.

У нас может вызвать удивление, что Ньютон и Лейбниц могли довольствоваться столь грубыми рассуждениями. Еще до того, как они приступили к созданию дифференциального и интегрального исчисления, другие великие математики достигли выдающихся успехов, о которых и Ньютон, и Лейбниц, изучавшие труды своих предшественников, безусловно, хорошо знали. Знаменитое высказывание Ньютона «Если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов» не просто проявление скромности, а констатация факта. Что же касается Лейбница, то он был одним из величайших мыслителей. Мы уже упоминали (гл. III) о том, сколь значительный вклад он внес в развитие различных областей человеческого знания. По широте и силе интеллекта Лейбница можно сравнить разве что с Аристотелем. Разумеется, создание дифференциального и интегрального исчисления потребовало разработки принципиально новых, очень тонких идей, а даже лучшие из умов, способные к величайшим творческим свершениям, не всегда до конца постигают то, что ими же создано.

Ни Ньютон, ни Лейбниц не могли полностью объяснить вводимые ими понятия или обосновать новые операции. Они полагались на плодотворность своих методов, совпадение получаемых ими независимо друг от друга результатов, и продолжали упорно и энергично двигаться вперед, не особенно задумываясь о строгости. Лейбниц, заботившийся о строгости меньше, чем Ньютон, хотя и чаще отвечавший на возражения критиков, считал, что лучшим обоснованием используемых им методов служит их эффективность. Он неоднократно подчеркивал «рецептурную», или алгоритмическую, ценность своих методов. Лейбниц почему-то был убежден, что, сколь бы неясным ни выглядел смысл понятий, результаты рассуждений будут разумны и правильны, если верно сформулировать и надлежащим образом применять правила действий. Подобно Декарту, Лейбниц был человеком проницательным, мыслившим широко. Он предвидел отдаленные последствия новых идей и, не колеблясь, провозгласил рождение новой науки.

Обоснование математического анализа по-прежнему оставалось неясным. Сторонники Ньютона толковали о простых и предельных отношениях; последователи Лейбница предпочитали пользоваться инфинитезимальными, или бесконечно малыми, величинами. Существование столь несхожих между собой подходов осложняло и без того нелегкую работу по обоснованию математического анализа. Кроме того, некоторые английские математики — возможно, в силу традиционной привязанности к греческой геометрии — предъявляли более жесткие требования к строгости доказательств и поэтому с недоверием относились к подходам как Ньютона, так и Лейбница. Другие английские математики, вместо того чтобы заниматься математикой, предпочитали изучать труды Ньютона и поэтому не продвинулись ни на шаг на пути к обоснованию дифференциального и интегрального исчисления. Таким образом, к концу XVII в. математический анализ, так же как арифметика и алгебра, пребывал в состоянии полной неразберихи.

Распространение методов математического анализа на новые области привело к появлению новых понятий и методов, что еще больше осложнило проблему обоснования дифференциального и интегрального исчисления. Примером такого рода дополнительных трудностей могут служить бесконечные ряды. Напомним, с какого рода проблемами столкнулись математики при рассмотрении бесконечных рядов.

Представив функцию 1/(1 + x) в виде (1 + x) − 1 и применив к последней теорему о разложении бинома, получим

1/(1 + x ) = (1 + x ) −1= 1 − x + x 2 − х 3+ x 4− …, (8)

где многоточие означает, что число членов, выписываемых по такому же закону, как и несколько первых, можно увеличивать неограниченно. Вводя в математический анализ бесконечные ряды, математики намеревались заменить ими функции в таких операциях, как дифференцирование (нахождение производных) и интегрирование (антидифференцирование), поскольку производить операции с более простыми членами ряда гораздо легче, чем с исходными функциями. Кроме того, ряды позволяли по заданному значению независимой переменной вычислять значения таких функций, как, скажем, sin x. Во всех этих случаях важно знать, что ряд равносилен исходной функции. Но функции при заданном x принимают вполне определенные значения; поэтому прежде всего возникает вопрос: какое значение принимает при заданном x выбранный нами ряд? Иначе говоря, что мы понимаем под суммой ряда и как ее вычислить? Второй, не менее важный вопрос можно было бы сформулировать так: представляет ли ряд функцию при всех значениях x или по крайней мере при всех тех значениях x, при которых функция имеет смысл.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: