Борис Бирюков - Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики

- Название:Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Знание

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Бирюков - Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики краткое содержание

Цель книги доктора философских наук Б. В. Бирюкова и кандидата философских наук В. Н. Тростникова - создать общую картину подготовки и развития логико-математических аспектов кибернетики. Авторы рассказывают о длительном развитии науки логики, возникшей еще в Древней Греции, прослеживают непрерывающуюся нить преемственности, тянущуюся от Аристотеля к "чуду XX века" - быстродействующим кибернетическим устройствам.

Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

V. Определения.

Записи вида (α ≡ β) и (α → β) суть сокращения для формул вида (~α V β) [10] 42 10. То есть (а → β) ≝ (~а V β), где ≝ есть знак «равенства выражений по определению» («графического» их совпадения). Мы будем считать, что к равенствам по определению тоже применимы правила [b] (ср. ниже с. 64—65 и 69—70).

и ((~α V β) & (α V ~β)).

Приведенное исчисление представляет собой исчисление равенств формул определенного вида — исчисление, которое в алгебраических терминах носит название исчисления равенств булевых выражений [11] 43 11. Различного рода исчисления равенств оказываются весьма полезным инструментом во многих разделах логики и оснований математики (ср. кн.: Р. Л. Гудстеин. Рекурсивный математический анализ. М., 1970, в которой исчисление равенств используется для построения и исследования фрагментов конструктивной математики; о конструктивном направлении в математике см. ниже, гл. 5 и далее). Систематическое представление различных логических систем в виде соответствующих исчислений равенств было осуществлено Г. И. Сыркиным в его курсах лекций «Алгебраические методы в логике», читанных на философском факультете МГУ в 1974—1975 гг. 1

. Оно сформулировано нами как неинтерпретированное исчисление, поскольку при его развертывании не было указано, из какой же области следует брать значения пропозициональных переменных, как следует понимать логические связки и константы 0 и 1,какой смысл имеют формулы и как нужно понимать содержание термина «верная формула».

Дадим теперь первую интерпретацию этого исчисления — функциональную.

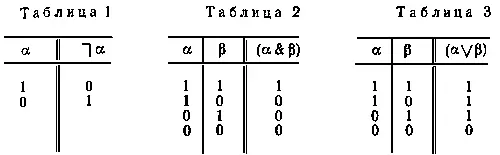

Пропозициональные переменные истолковываются как переменные для чисел 0 и 1 (то есть каждая из переменных может принимать только эти два значения). Сложные формулы (формулы, отличные от пропозициональных переменных) интерпретируются следующим образом. Каждая связка понимается как функция, которая значениям аргументов (аргумента) — нулю или единице — ставит в соответствие значение функции (которое тоже может быть только либо нулем, либо единицей). Значения связок строятся на основе табличных определений (табл. 1, 2, 3) [12] 44 12. Столбцы для аргументов от остальной части таблицы мы отделяем двойной вертикальной чертой. Обращаем внимание на то, что фигурирующие в таблицах 0 и 1 не следует смешивать с константами 0 и 1.

.

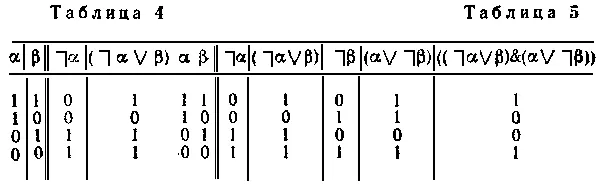

Значения знаков → и ≡ вытекают из этих таблиц. В силу того, что (α → β) есть сокращение для (~α V β), (α ≡ β)—сокращение для ((~α V β) & (α V ~β)); можно считать, что знаки → и ≡ задаются таблицами 4 и 5 соответственно.

Поясним, как строится, например, табл. 5. Мы начинаем с того, что строим колонку для формулы ~а, пользуясь табл. 1, задающей операцию (функцию) отрицания; затем, пользуясь табл. 3, определяющей функцию, называемую дизъюнкцией, строим колонку для формулы (~α V β) аналогичным образом строится колонка для формулы (α V ~β) наконец, опираясь на табл. 2, задающую функцию, называемую конъюнкцией, мы строим колонку для конъюнкции ((~α V β) & (α V ~β)) Задание функции ≡ получено: его дают две первые левые (аргументные) колонки табл. 5 и ее крайняя правая колонка.

Задав описанным способом интерпретацию пропозициональных переменных и связок, мы тем самым получаем интерпертацию и для любой формулы [13] 45 13. С учетом интерпретации констант 0 и 1, которая будет дана ниже.

: каждая формула осмысливается как функция (таблица), которая может быть построена по данной формуле.

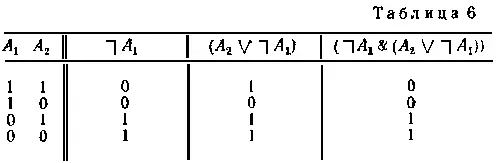

Возьмем, например, формулу (A1 & (A2 V ~A1)) и определим, какую функцию она задает, построив соответствующую таблицу (табл. 6).

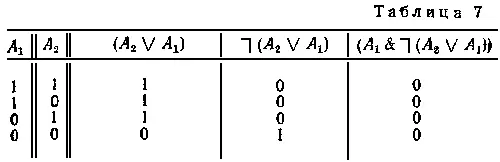

Построим таблицу для формулы (А1& ~(А2 V A1))» проверку правильности которой мы выше предоставили читателю. Мы получим табл. 7.

Из нее видно, что эта формула принимает значение 0 при любых значениях своих аргументов. Она называется поэтому тождественно равной нулю. Если мы возьмем отрицание только что рассмотренной формулы, то есть формулу ~(А1 & ~(А2 V A1)), то очевидно, что она задает функцию, которая принимает значение 1 при любых значениях своих аргументов, то есть функцию, тождественно равную единице.

Функции, тождественно равные нулю, неотличимы друг от друга: ведь какие бы значения ни принимали аргументы (и сколько бы их ни было), функции эти все равно принимают одно и то же значение, то есть ведут себя как константы—постоянные. То же самое можно сказать и о функциях, тождественно равных единице. Учитывая это, функции, тождественно равные нулю, мы отождествим с константой 0, а функции, тождественно равные единице, с константой 1 (и, следовательно, будем считать, что значением первой константы является число 0, а второй — число 1).

Для завершения интерпретации нам осталось только установить, при каких условиях равенство α = β следует признать верным (истинным). Будем считать, что α = β есть верное равенство, если α и β задают одну и ту же функцию, то есть, что если построить таблицы, соответствующие формулам α и β, таблицы эти полностью совпадут [14] 45 13. С учетом интерпретации констант 0 и 1, которая будет дана ниже.

.

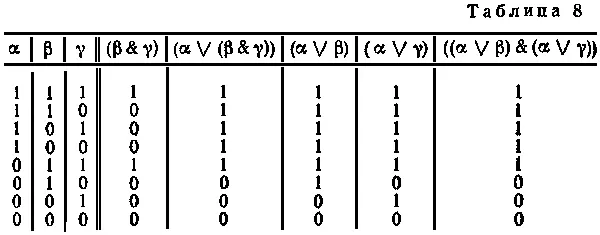

Нетрудно проверить, что каждая из 17 схем аксиом задает верное равенство. Проверим это, например, для схемы аксиом 6 (табл. 8).

Мы видим, что колонки нулей и единиц для схем формул (α V (β & γ)) и ((а V β) & (α V γ)) создают, что означает: при любом выборе α, β, γ они переходят в пару формул, задающих одну и ту же функцию. Таким образец, можно сказать, что схема аксиом 6 в нашей интерпретации оказывается схемой верных равенств.

Наконец, нетрудно проверить (эту проверку мы предоставляем читателю), что, действуя по нашим правилам вывода, мы из верного равенства всегда будем выводить верное же равенство.

В силу оказанного мы можем мыслить задаваемый нашим исчислением процесс порождения верных равенств. В этом процессе участвуют схемы аксиом, каждая из которых порождает бесконечно много верных равенств, и правила [b], при каждом применении! которых к верным равенствам порождается верное равенство. Как конкретно проходит подобный процесс порождения, мы покажем в связи со следующей интерпретацией — логической.

Интервал:

Закладка: