Борис Бирюков - Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики

- Название:Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Знание

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Бирюков - Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики краткое содержание

Цель книги доктора философских наук Б. В. Бирюкова и кандидата философских наук В. Н. Тростникова - создать общую картину подготовки и развития логико-математических аспектов кибернетики. Авторы рассказывают о длительном развитии науки логики, возникшей еще в Древней Греции, прослеживают непрерывающуюся нить преемственности, тянущуюся от Аристотеля к "чуду XX века" - быстродействующим кибернетическим устройствам.

Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

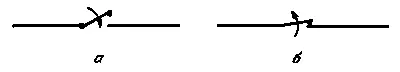

Срабатывание контакта (то есть переход в рабочее состояние) зависит от внешнего воздействия на выключатель (реле), который им управляет. Один и тот же выключатель может управлять многими контактами — замыкающими и размыкающими. Очевидно, что прохождение тока по схеме, состоящей из контактов, соединенных проводами, зависит от ихсостояния, которое, в свою очередь, определяется воздействиями на управляющие ими выключатели.

Рис. 3.

Схематическое изображение замыкающего (а) и размыкающего (б) контактов.

Будем истолковывать пропозициональные переменные как замыкающие контакты, управляемые соответствующими выключателями. Примем, что каждому вхождению данной переменной в формулу соответствует какой-то замыкающий контакт, управляемый выключателем, сопоставляемым с данной переменной. Например, в формуле (**) (А1 & ~(А2 V А1)) имеется два вхождения переменной A1, которые означают различные замыкающие контакты, управляемые, однако, одним и тем же выключателем. В качестве значений пропозициональной переменной примем два возможных состояния соответствующего ей замыкающего контакта. Под отрицанием переменной будем понимать размыкающий контакт, управляемый тем же выключателем, который «заведует» отрицаемой переменной. Очевидно, что если A и ~А — замыкающий и размыкающий контакты, управляемые (то есть одновременно переводимые в рабочее состояние) одним и тем же выключателем, то имеет место следующее: если один из них находится в состоянии проводимости, то другой — в состоянии непроводимости, и наоборот.

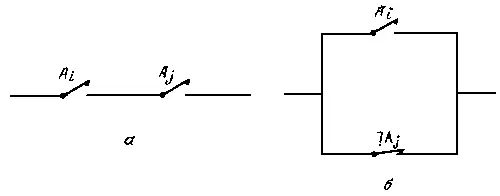

Истолкуем конъюнкциюкак последовательное, а дизъюнкцию— как параллельноесоединение контактов (и более общо, комплексов контактов, соединенных проводниками схем) (рис. 4). Это вполне естественно, так как при последовательном соединении контактов ток по цепи проходит лишь тогда, когда оба контакта находятся в состоянии проводимости, а при параллельном соединении для прохождения тока по цепи достаточно проводимости хотя бы одного из контактов.

Рис. 4.

Схемы последовательного и параллельного соединения двух контактов; схема a соответствует формуле (Ai & ~Aj), а схема б — формуле (Ai V ~Aj); i,j = 1, 2, 3,...

Импликацию и эквивалентно будем понимать подобно предыдущей интерпретации — как сокращение смысл которого расшифровывается с помощью знаков ~, & и V. Наша интерпретация не определяет, как понимать формулы (и как вычислять их значения в зависимости от значений, придаваемых их переменным), если в них имеется знак отрицания, действующий не на пропозициональную переменную, а на более сложную (под)формулу. Например, не ясно, как интерпретировать приведенную выше формулу (**). Поэтому условимся о следующем: всякая непосредственно не истолковываемая формула понимается как любая равная ей формула, в которой отрицания (если они есть) стоят только над переменными; значения непосредственно не истолковываемой формулы для любого распределения значений пропозициональных переменных совпадают со значением равной ей непосредственно истолковываемой формулы для тех же распределений значений. Так, формулу (**) можно понимать как формулу (А1 & (~A2 & ~A1), так как она равна формуле (**).

Теперь мы можем указать, что следует понимать под значением формулы — это либо проводимость, либо непроводимость соответствующей схемы, и определять ее значение для любого распределения значений входящих в нее - пропозициональных переменных, пользуясь таблицами, в которых вместо единиц стоят проводимости (п), а вместо нулей — непроводимости (н). При этом формулам, тождественно-равным единице, соответствуют всегда приводящие, а формулам, тождественно-равным нулю, — никогда не проводящие схемы. Очевидно, что верность равенства а = β в нашей интерпретации означает функциональную одинаковость схем, соответствующих формулам а и β — одинаковость их электрического состояния пои любых состояниях их контактов.

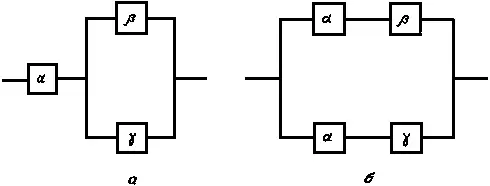

Рис. 5.

Схемное представление закона дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции. Как нетрудно убедиться, схемы а и б функционально одинаковы.

Всем семнадцати схемам аксиом в данной интерпретации соответствуют верные равенства, а правила вывода из верных равенств порождают верные равенства. Проверим» например, схему аксиом 5. Для этого по каждой из схем формул, составляющих левую и правую часть этого равенства, построим контактную схему (рис. 5). Составив таблицу проводимости обеих схем (см. табл. 11), убедимся в их функциональной одинаковости.

В силу данной интерпретации к исследованию контактных схем приложимым оказывается весь аппарат теории булевой алгебры. Становится возможным записывать схемы в виде аналитических выражений (формул), и по схемам определять соответствующие им формулы, упрощать схемы и т. п. Упрощение контактных схем, особенно решение задач их минимизации, то есть нахождения по данной схеме самой простой (содержащей наименьшее число контактов) функционально одинаковой с ней схемы» является весьма важным для автоматики.

Проиллюстрируем упрощение схемы с помощью изложенного нами аппарата. Дана схема, изображенная на Рис. 6, а.

По ней строится формула (А1 V (~A1&A2)) Упрощение этой формулы дает: (A1 V (~A1 & A2)) = (A1 V ~A1) & (A1 V А2)=(А1 V A2). Формуле (A1 V ~A2) соответствует более простая схема (рис. 6, б). Читателю предоставляется проверить функциональную одинаковость схем а и б, проследив их электрическое состояние при всех возможных состояниях их контактов [28] 59 28. Абстрактное понятие булевой алгебры есть достижение середины нашего века, в то время как его спецификации — на классах и высказываниях — восходят к логикам прошлого века. Применению аппарата булевой алгебры к исследованию релейно-контактных схем начало положили в 1935—1938 гг. В. И. Шестаков, А. Никасима и К. Шеннон, один из создателей кибернетики (см. его статью «Символический анализ релейных и переключательных схем», в русском переводе опубликованную в кн.: К. Шеннон. Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963). «Приоритет в применении аппарата математической логики к вопросам электротехники (связанным с построением релейно-контактных схем), — отмечает С. А. Яновская, принадлежит... В. И. Шестакову, работа которого «Алгебра релейно-контактных схем»... написанная еще в январе 1935г., к сожалению, не была своевременно опубликована, хотя и легла в основу его кандидатской диссертации» (Послесловие редакции в кн: А. Тарекии. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М., 1948. с. 320).

.

Интервал:

Закладка: