Энрике Грасиан - Том 18. Открытие без границ. Бесконечность в математике

- Название:Том 18. Открытие без границ. Бесконечность в математике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини,

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9774-0682-6; 978-5-9774-0713-7 (т. 18)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Энрике Грасиан - Том 18. Открытие без границ. Бесконечность в математике краткое содержание

Большинство из нас испытывает головокружение, думая о бесконечности: ее невозможно себе представить! Быть может, именно поэтому она является неисчерпаемым источником вдохновения. В погоне за бесконечностью ученым пришлось петлять между догмами и парадоксами, вступать на территорию греческой философии, разбираться в хитросплетениях религиозных измышлений и секретов тайных обществ. Но сегодня в математике бесконечность перестала быть чем-то неясным и превратилась в полноценный математический объект, подобный числам и геометрическим фигурам.

Том 18. Открытие без границ. Бесконечность в математике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ее основная идея заключается в том, что две параллельные прямые или две параллельные плоскости (в аффинной геометрии они объединены общим термином «многообразие») не имеют общих точек. Единственное, что их объединяет, — общее направление. Это поняли уже геометры Возрождения, так как они работали с представлениями в трехмерном пространстве.

Идея использовать бесконечно удаленную точку принадлежит Иоганну Кеплеру(1571–1630) , который стремился создать единую теорию конических сечений (он расположил второй фокус параболы на бесконечности). Более систематически эту идею изложил Жирар Дезарг(1591–1661) , которого можно считать одним из отцов-основателей проективной геометрии, получившей полноценное развитие лишь в XIX веке усилиями французского математика Гаспара Монжа (1746–1818) .

Понятие бесконечной делимости тесно связано с понятием непрерывности. Этот вопрос достаточно сложен и необычен. В прошлой главе вы увидели, что означает непрерывное как противоположность дискретному. Теперь мы попытаемся рассмотреть непрерывное с несколько иной точки зрения. Наиболее интуитивно понятное определение непрерывного звучит так: линия является непрерывной, если мы можем изобразить ее, не отрывая карандаша от бумаги. Понятие непрерывности также применимо к преобразованиям. Допустим, что дан параллелограмм, подобный изображенному на рисунке:

и мы хотим превратить его в квадрат с помощью непрерывного преобразования:

Нужно представить, что стороны фигуры изготовлены из деформируемого материала, например резины, и мы можем перейти от одной фигуры к другой, не ломая ее сторон.

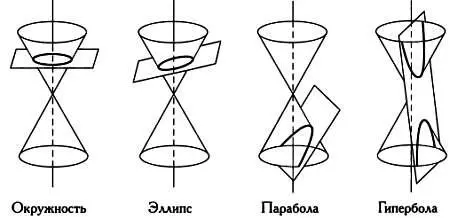

В 1604 году Кеплер опубликовал небольшое сочинение «Оптическая часть астрономии» как дополнение к трактату по астрономии, где он представил необходимую теорию для изготовления оптических инструментов. Кеплер изучал конические сечения и возможные непрерывные преобразования одних сечений в другие. Напомним, что конические сечения — это плоские геометрические фигуры, получаемые сечением конуса плоскостью, как показано на следующей иллюстрации.

Аполлоний в своей книге «Конические сечения» определил эти фигуры как геометрические места плоскости. Его определение было абсолютно корректным, но чтобы понять его, требовались особые знания геометрии. Метод Кеплера, напротив, более понятен и обеспечивает более наглядное геометрическое представление.

Его формулировка звучит так: если мы разрежем двухсторонний конус (состоящий из двух бесконечно больших конусов, ориентированных в противоположные стороны, которые имеют общую ось и вершины которых совпадают) плоскостью, перпендикулярной оси, то получим окружность. Если мы слегка наклоним эту плоскость, то окружность превратится в эллипс, который будет увеличиваться с ростом угла наклона плоскости. Если мы продолжим наклонять плоскость, то наступит момент, когда она станет параллельна образующей конуса. В этом случае сечением будет парабола. Когда же, наконец, плоскость станет параллельна оси конуса, мы получим в сечении две ветви гиперболы. Эти кривые (эллипс, парабола и гипербола) получили название конических сечений (окружность обычно считается частным случаем эллипса). Существуют и другие способы сечения конуса плоскостью, при которых получаются так называемые вырожденные конические сечения (две прямые).

Можно представить, что плоскость, рассекающая конус, движется непрерывно, без скачков. Если бы мы могли наглядно изобразить преобразование сечения, то увидели бы, как эллипс превращается, например, в окружность или гиперболу.

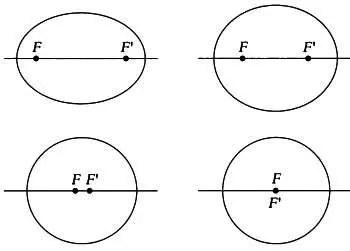

Кеплер определил эти преобразования на плоскости, начав с эллипса. Напомним, что эллипс — это коническое сечение, которое можно определить как геометрическое место точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных фиксированных точек, называемых фокусами, постоянна. Допустим, что фокусами эллипса, который мы хотим преобразовать, являются точки F и F' — две точки, расположенные на большой оси эллипса. Если мы будем непрерывно сдвигать F вдоль большой оси в сторону F' эксцентриситет эллипса будет уменьшаться, пока F и F' не совпадут, и эллипс не превратится в окружность.

Если теперь мы будем сдвигать фокус F в сторону, противоположную F' эксцентриситет эллипса будет расти, а сам эллипс — сплющиваться (эксцентриситет — это величина, принимающая значения от 0 до 1, которая указывает, насколько эллипс по форме отличается от окружности). В определенный момент эллипс превратится в параболу — коническое сечение с единственным фокусом. Аполлоний определял параболу как геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от данной точки, называемой фокусом, и данной прямой, называемой директрисой параболы.

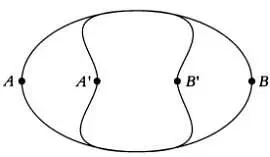

Если длинный путь точки F не закончится на бесконечности и продолжится дальше, эта точка совершит разворот в пространстве и снова появится слева от F' — в этом случае мы получим гиперболу. Иначе говоря, чтобы перейти от эллипса к гиперболе, нужно взять эллипс за концы, как за ручки, и согнуть, как показано на рисунке:

Гиперболу можно получить преобразованием эллипса. Для этого можно представить, что мы взялись за точки Аи Вобеими руками, как за руль автомобиля, и сложили эллипс, направив руки к себе. Таким образом, точка Аперейдет в А', В— в В'.

Человек, расположенный лицом к нам, увидит у нас в руках две ветви гиперболы. Единственная проблема заключается в том, что для этого преобразования требуется выполнить поворот, пройти через бесконечность, вернуться в исходное положение и взглянуть на эллипс, как будто ничего не произошло. Как могло случиться, что Кеплер, который считал, что Вселенная конечна, и был противником всех философских и математических теорий, в которых рассматривалась актуальная бесконечность, смог не моргнув глазом описать подобное преобразование? Говоря прямо, Кеплер переходил от одной теории к другой в соответствии с практическими интересами. Разумеется, мы говорим об интересах прикладной математики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: