Иоланда Гевара - Том 38. Измерение мира. Календари, меры длины и математика

- Название:Том 38. Измерение мира. Календари, меры длины и математика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Де Агостини»

- Год:2014

- ISBN:978-5-9774-0732-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иоланда Гевара - Том 38. Измерение мира. Календари, меры длины и математика краткое содержание

Измерения играют важнейшую роль в современной науке, но без них немыслима и повседневная жизнь. Например, без измерений невозможно узнать, что находится рядом с нами, а что — вдали. Если мы составим список всех измерений, которые проводим в течение дня, то удивимся тому, каким длинным он будет. За свою историю человечество выработало различные методы измерений. С их помощью мы смогли определить размеры нашей планеты, протяженность межзвездного пространства и даже измерить время. В этой книге пойдет речь о математических методах, на которых строятся астрономические, геодезические, календарные и метрологические измерения.

Том 38. Измерение мира. Календари, меры длины и математика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Коперник объяснял видимое движение небесных тел движением Земли. С появлением этой новой концепции с древней геоцентрической традицией было покончено. Когда стало понятно, что система Коперника может иметь под собой реальную основу, в особенности начиная с 1609 года, когда Галилео Галилей(1564–1642) впервые применил телескоп для наблюдения за небом, ученые принялись за поиски физической теории, которая одинаково корректно описывала бы и движение Земли, и всю Вселенную.

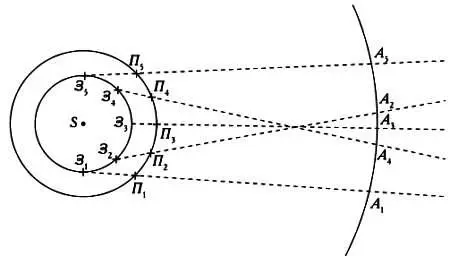

В системе Коперникапопятное движение объясняется с точки зрения перспективы: Земля во время движения вокруг Солнца опережает планеты, расположенные дальше от Солнца, а ее опережают планеты, расположенные ближе к Солнцу. Планета ( П) видна с Земли ( 3) на фоне звездного неба в точке А.

Взяв за основу открытия Галилея, Иоганна Кеплера(1571–1630) и других ученых, прочный фундамент новой физики заложил Исаак Ньютон(1642–1727) в своем труде «Математические начала натуральной философии» ( Philosophix Naturalis Principia Mathematica ), опубликованном в 1687 году.

Западная наука началась с наблюдения небес и составления математических моделей, позволявших точно предсказывать, где звезды и планеты окажутся в будущем. В следующей главе мы расскажем, как результаты этих наблюдений использовались для составления календарей и измерения времени.

Глава 3

Измерение времени

Мы живем не только в пространстве, но и движемся во времени. По этой причине уже с зарождения цивилизации и появления первых общественных отношений люди занялись организацией не только своих территорий, но и своего времени. В обществах земледельцев, где посадка и сбор урожая были привязаны к временам года, особенно важно было установить общую систему измерения времени, позволявшую правильно определять время наступления событий и длительность различных интервалов.

Наблюдая за природными циклами, люди начали изучать положение звезд и движение небесных тел, в том числе Солнца и Луны. Так началось развитие астрономии. Вскоре было установлено соответствие между природными и небесными циклами: времена года были связаны с движением Солнца вдоль эклиптики, а приливы и отливы — с движением Луны. А на основе лунного и солнечного календаря составлялись календари в самых разных древних культурах и цивилизациях.

Невозможность согласования природных циклов

Календарь, то есть система разделения времени на дни, месяцы и годы — это связующее звено между космическим временем и временем отдельных людей. Также календарь определяет социальное время — время, понятное всему обществу, жизнь которого подчиняется этому календарю. Календарь задает ритм времени и направление его измерения. Он структурирует время, определяет различия между рабочими днями и днями отдыха, а также отражает социальные традиции.

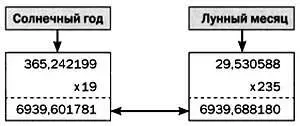

В основе всех календарей лежат наблюдения за движением небесных тел, а в качестве единицы измерения в них используются те или иные циклы, которые могут наблюдать все люди. Как показано в таблице, дни, месяцы и годы имеют разную продолжительность в зависимости от того, как они определяются.

Цикл ∙ Определение ∙ Примерная продолжительность

Сидерический год ·Промежуток времени, в течение которого Солнце совершает полный оборот относительно какой-либо звезды ·365 дней, 6 часов, 9 минут и 9 секунд (365,256363 суток)

Тропический, или солнечный год ·Временной интервал между двумя равноденствиями, за который земля совершает полный оборот вокруг Солнца ·365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд (365,242199 суток)

Лунный год ·Интервал продолжительностью в 12 лунных месяцев ·29,5·12 = 354 суток

Лунный месяц · Интервал между двумя новолуниями ·В среднем — 29 дней, 12 часов, 44 минуты и 3 секунды (от 29 дней 6 часов до 29 дней 20 часов)

День ·Интервал между двумя восходами или заходами Солнца либо двумя восходами или заходами Луны ·От 23 часов 59 минут 39 секунд до 24 часов 0 минут 30 секунд

Епакта (от латинского epactae , — arum , от греческого  — «добавочные дни») — число дней, на которое продолжительность солнечного года превышает продолжительность лунного года из 12 лунных месяцев. Епакта используется, к примеру, для вычисления даты Пасхи, которая отмечается в первое воскресенье после полнолуния, наступающего за днем весеннего равноденствия.

— «добавочные дни») — число дней, на которое продолжительность солнечного года превышает продолжительность лунного года из 12 лунных месяцев. Епакта используется, к примеру, для вычисления даты Пасхи, которая отмечается в первое воскресенье после полнолуния, наступающего за днем весеннего равноденствия.

Чтобы календарь был практичным, время в нем должно выражаться целыми числами, поэтому продолжительность суток, к примеру, принимается равной 24 часам. Каждое общество выбирает свой календарь, определяя его по результатам наблюдений за Луной, Солнцем или другой звездой. После выбора небесного тела, которое будет считаться точкой отсчета, для простоты в календаре используются средние значения.

Метонов цикл

Древнегреческий астроном Метон Афинский(V век до н. э.) известен тем, что создал эффективную систему согласования солнечного и лунного календаря. Метон заметил, что 19 солнечных лет равны 235 лунным месяцам. Так как 19 лунных лет равны 228 месяцам (19·12 = 228), то, чтобы согласовать солнечный и лунный календари, Метон добавил к 19 лунным годам семь дополнительных месяцев (19·12 + 7 = 235). Так, 19-летний цикл включал 12 лет по 12 месяцев и 7 лет по 13 месяцев. Афиняне, удивленные этим открытием, начертали метонов цикл золотыми буквами на стене афинского храма по случаю проходивших в то время Олимпийских игр 432 года до н. э.

В IV веке иудеи, применив метонов цикл, определили лунно-солнечный календарь, в котором согласовывались солнечные и лунные циклы и традиционный лунный календарь приводился в соответствие смене времен года. Праздник Пасхи, отмечавшийся в честь Исхода евреев из Египта, должен был совпадать с праздником весны. Когда расхождение между лунным календарем и временами года становилось слишком велико, ячмень, необходимый для пасхальных ритуалов, попросту не успевал вызреть. Чтобы устранить неудобство, Синедрион внес поправку эмпирически, удвоив последний месяц года. Так как солнечный год на 11 дней длиннее лунного, то чтобы уравнять их, требовалось добавлять по одному месяцу каждые 2 или 3 года согласно следующей последовательности: 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19. Так удалось добиться того, что праздник Пасхи (Песах) всегда выпадал на первый месяц весны — нисан. Годы, к которым необходимо было добавлять лишний месяц, похожим образом определялись и в китайском календаре, о котором мы расскажем далее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: