Григорий Кассиль - Наука о боли

- Название:Наука о боли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Кассиль - Наука о боли краткое содержание

nofollow

AutBody_0DocRoot

Наука о боли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В состоянии эмоционального возбуждения люди способны на поступки, которые никогда не могли бы совершить в нормальных условиях. Во время войны бойцы часто не замечают ранений и не чувствуют боли. Спасаясь от погони, люди перепрыгивают через стены, препятствия, о преодолении которых не решались даже помыслить. Разъяренные болью слабосильные подчас обретают силу для дальнейшего сопротивления, а трусы становятся храбрецами.

Каждый охотник знает, как опасен легко раненный зверь. Страх, говорит Дарвин, вызывает полный, беспомощный упадок сил… Тем не менее даже крайний страх часто действует в первое время как могучее возбуждающее средство. Человек или животное, впавшие от ужаса в отчаяние, одарены удивительной силой и, как известно, в высшей степени опасны.

Описано немало случаев поразительного притупления болевой чувствительности при сильном эмоциональном возбуждении. Об этом писал великий русский хирург Н. И. Пирогов, рассказывали многие писатели, артисты, врачи. Известный хирург Бернар, прославившийся своими операциями по пересадке сердца человеку, говорил, что во время операции не чувствовал постоянно мучивших его болей в пальцах, настолько был велик в эти минуты эмоциональный подъем.

Все эти наблюдения показывают, что, наряду со способностью превращать подболевое ощущение в болевое, кора головного мозга способна также подавлять, угнетать или даже снимать боль, превращая болевые ощущения в подболевые.

Эту способность коры подтвердил в оригинальном опыте советский ученый С. И. Франкштейн. У кошки на одной из задних лап было искусственно вызвано воспаление кожи и подкожной клетчатки. Через некоторое время животное перестало пользоваться больной конечностью. Оно держало лапу в согнутом положении и при еде не опиралось на нее. Лапа отекла, была покрыта ранами. Каждое прикосновение к больной конечности вызывало у кошки резко выраженную оборонительную реакцию.

Но вдруг перед кошкой пробежала мышь. И тотчас же животное принимает положение охотничьей стойки. Оно прочно упирается больной конечностью и хватает добычу. Каждая попытка отобрать мышь вызывает энергичное сопротивление. При этом поврежденная лапа крепко прижата к полу. Болевая оборонительная реакция полностью отсутствует.

Кора головного мозга находится под влиянием нового доминантного очага возбуждения, который тормозит раздражение, поступающее из больной конечности. Болевое ощущение превратилось в подболевое. Вновь возникшая реакция на мышь тормозит реакцию на раздражение из поврежденной конечности. И кошка начинает пользоваться лапой, которая до этого была выключена из деятельности организма.

Это подтверждает, что в коре происходит координация болевых раздражений, поступающих из разных периферических и центральных нервных образований, начиная с рецепторов и кончая высшими отделами центральной нервной системы.

Вот почему при сильных душевных переживаниях мы нередко не замечаем боли. Становится понятной, говорит К. М. Быков, физиологическая сущность таких фактов, как продолжение боевых операций ранеными летчиками, бойцами, превозмогающими острую боль. Понятным становится поведение Джордано Бруно, который, стоя на костре, пел псалмы.

Любая эмоция является толчком к возникновению самых разнообразных вегетативных реакций. Хорошо известно, что внешний вид человека, находящегося в состоянии эмоционального возбуждения или угнетения, почти всегда выдает его душевное состояние.

Изменение цвета кожных покровов, вызванное расширением или сужением сосудов, учащение или замедление сердцебиений, расширение зрачков, слезы, слюнотечение (брызжет слюной), потоотделение (холодный пот), непроизвольные движения, стоны, рыдания, судорожные выкрикивания и т.д.— все это давно известно и не требует повторения.

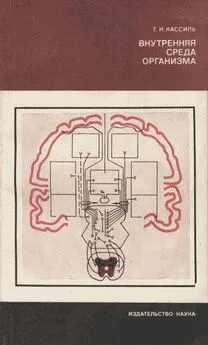

Хорошо изучено также и описано во всех учебниках физиологии влияние различных эмоций на деятельность сердца и кровяное давление, на дыхание и пищеварение, движения желудка и кишок, величину селезенки, число красных и белых кровяных телец и т.д. и т.п. ( рис. 47)

Центром, средоточием этих вегетативных реакций является гипоталамус. Здесь сказывается его ведущая, доминирующая роль в осуществлении эмоциональных, в частности болевых, эффектов.

Об эмоциональном восприятии болевого ощущения написано много. Начнем с парадокса. Боль, за редкими исключениями, расценивается как отрицательная эмоция. Но устранение боли, прекращение мучительного болевого ощущения относится к положительным человеческим переживаниям.

Чувство боли испытывают все животные; но оно у них не имеет столь выраженного, выпуклого, осмысленного характера, как у человека. В физиологических лабораториях не раз приходится наблюдать боль у подопытных животных. Работа физиолога неизбежно требует вивисекции, т.е. рассечения живого организма. Основные законы физиологии были открыты в лабораториях. Немалое число человеческих жизней спасено именно потому, что опыты на животных дали возможность изучить поведение живого существа при разнообразных физиологических и патологических состояниях.

Рис. 47. Физиологические механизмы ярости. Швейцарский художник Неттер изобразил цепь нервных и гуморальных реакций при резком эмоциональном возбуждении. В известной степени те же явления имеют место при сильных болевых раздражениях

Направление импульсов:

1 — к толстой кишке и мочевому пузырю (опорожнение) ; 2 — к кишечнику (торможение) и кровеносным сосудам (сужение); 3 — к мозговому слою надпочечников (выброс адреналина); 4 — к сосудам кожи (расширение) и мышц (сужение); 5 — сокращение селезенки (выход в кровь тромбоцитов); 6 — корково-подбугровый (гипоталамический) путь; 7 — лобные доли мозга; 8 — тиреотропный гормон; 9 — обонятельный мозг; 10 — адренокортикотропный гормон; 11 — импульсы к глазам; 12 — лицевой нерв, импульсы к мышцам лица и сосудам мозговых оболочек; 13 — импульсы к носоглотке; 14 — блуждающий нерв, импульсы к сердцу и гортани; 15 — импульсы к сердцу; 16 — адренокортикотропный гормон (стресс); 17 — двигательный спинномозговой нерв; 18 — нервный узел; 19 — парасимпатический нерв; 20 — симпатическая цепочка; 21 — крестцовый отдел спинного мозга; 22 — грудной отдел спинного мозга; 23 — пути из подбугорья в спинной мозг; 24 — подбугорье (гипоталамус); 25 — путь от подбугорья к зрительным буграм; 26 — мозговой свод; 27 — распространение возбуждения из ведущего очага ярости к коре головного мозга

В экспериментальной лаборатории боль почти обязательна, хотя каждый настоящий ученый делает все возможное, чтобы избежать ненужной, бессмысленной боли, успокоить, смягчить, а если это возможно, полностью снять болевое чувство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Ортнер - Живи без боли [Как избавиться от острой и хронической боли с помощью техники таппинга] [litres]](/books/1076303/nik-ortner-zhivi-bez-boli-kak-izbavitsya-ot-ostroj.webp)