Зубаир Мехтиханов - Протезирующая пластика послеоперационных грыж живота

- Название:Протезирующая пластика послеоперационных грыж живота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448586460

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зубаир Мехтиханов - Протезирующая пластика послеоперационных грыж живота краткое содержание

Протезирующая пластика послеоперационных грыж живота - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разработка способов операций при послеоперационных грыжах в тот период базировалась на исследованиях в области хирургической анатомии передней брюшной стенки по белой линии, так как преобладающее большинство грыж возникали после срединной лапаротомии. В 1898 году К. М. Сапежко (рис. 7) впервые устранил дефект передней брюшной стенки по белой линии живота удвоением мышечно-апоневротического слоя в продольном направлении по принципу «двубортного сюртука». В последующие годы было предложено много разных модификаций этого способа. В 1920-х В. Гибсон для лечения больших дефектов брюшной стенки ввел понятие расслабляющие надрезы, что позволило ушивать брюшную стенку по белой линии с пониженным натяжением тканей. Эти идеи легли в основу многочисленных вариантов мышечно-апоневротических методов пластики послеоперационных грыж живота.

Из-за высокой частоты рецидивов при пластике грыжевого дефекта апоневротическими и мышечно-апоневротическими тканями одновременно разрабатывались и методы пластики дополнительными натуральными и искусственными материалами. Здесь уместно вспомнить слова великого Т. Бильрота (1890) в беседе со своим учеником В. Черни: «Если можно было бы искусственно создать ткань, по плотности и крепости равную фасции и сухожилию, то секрет радикального излечения грыж был бы найден!»

В 1890 году Р. Dittel предложил использовать целлоидин в виде сеток при оперативном лечении послеоперационных и вентральных грыж. Однако после небольшого опыта практического применения способ распространения не получил. Сетки вызывали мощную воспалительную реакцию и плохо вживались в ткани, крошились и отходили. Такая же участь постигла резину и пластины каучука (K. Murray, 1906).

O. Witzel в 1900 году предложил при больших дефектах брюшной стенки укреплять ее серебряной сеткой. Р. Kole (1949) применил этот метод у 862 больных при различных грыжах. Однако наблюдались случаи нагноения, фрагментации и отхождения сеток. Неэффективным оказалось использование золотых, алюминиевых и медных пластин, всевозможных сплавов (J.R. De Bord, 1908). Ввиду вредного влияния некоторых из них на ткани, частых нагноений, фрагментации, отхождения имплантатов, чрезмерной травматизации тканей от дальнейшего использования металлических и целлоидиновых сеток отказались.

В 1911 году значительным событием в области хирургии стало появление книги А. П. Крымова (рис. 8) «Учение о грыжах», в которой были подведены итоги работ отечественных и зарубежных хирургов с подробным изложением анатомических данных и способов операций при различных видах грыж брюшной стенки. Однако в целом начальный период пластической хирургии послеоперационных грыж развивался под влиянием механистических представлений об их этиологии и патогенезе. Это привело к возникновению большого количества способов операций при послеоперационных грыжах. Эти способы отличались друг от друга разной степенью сложности, а некоторые высокой травматичностью. И лишь немногие из них были патогенетически оправданны. Уже в те годы основным критерием оценки метода операции был анализ отдаленных результатов. Результаты лечения послеоперационных грыж были малоутешительны, особенно при больших грыжах.

С появлением тантала и нержавеющей стали в 20-х годах прошедшего столетия сетки из них периодически применялись при больших послеоперационных грыжах вплоть до 40—50-х годов. Затем от этого метода отказались, поскольку он вызывал дискомфорт, ригидность брюшной стенки, металл был биологически несовместим с тканями организма, окислялся, ломался, существовала опасность его миграции во внутренние органы с образованием кишечного свища (R. Stoppa, 1989).

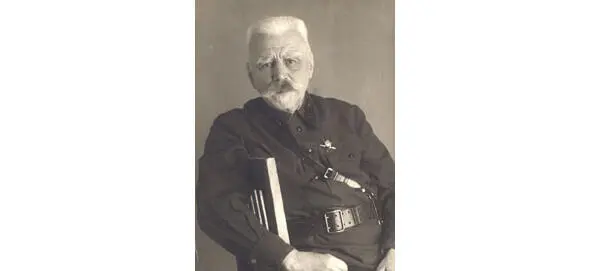

Огромную роль в развитии пластической хирургии грыж брюшной стенки сыграли I, VI, VIII, XV и XVIII съезды российских хирургов (1901—1926). В работе этих съездов широко освещались актуальные вопросы лечения грыж белой линии живота, паховых, пупочных, бедренных, послеоперационных грыж. Решения съездов служили стимулом для дальнейших клинических и экспериментальных исследований. Особо следует остановиться на XVIII съезде российских хирургов, на котором вопрос о лечении грыж был программным. Критика методов оперативного лечения различных видов грыж брюшной стенки, анализ отдаленных результатов, изучение причин рецидивов грыж позволили внести ценные практические рекомендации. Появился принцип индивидуализации в выборе способа операции. В заключительном слове председатель съезда Г. И. Турнер (рис. 9) сказал: «Вы, может быть, надеялись получить из авторитетных уст стандартизацию вопроса, но этого быть не может… Операция грыжи должна быть субъективной и индивидуальной».

Рис. 9 Г. И. Турнер

После этого съезда значительно снизился научный интерес к данной проблеме, которая на какой-то период стала считаться, в основном, решенной; вопросы лечения грыж вплоть до 60-х годов на съездах хирургов нашей страны не обсуждались. В хирургическом лечении послеоперационных грыж прочно утвердились способы Сапежко, Мейо, Напалкова (рис. 10), Вишневского (рис. 11). Однако проблема рецидивов все чаще диктовала необходимость критического пересмотра классических способов пластики и поисков новых надежных оперативных методик.

Важнейшим этапом дальнейшего развития хирургии послеоперационных грыж является экспериментальная разработка и внедрение в клиническую практику различных способов закрытия грыжевых дефектов с помощью биологических материалов. Идея трансплантатов была мощным стимулом для дальнейших научных исследований в этой, казалось бы, уже достаточно изученной области хирургии.

Но уже первые попытки пересадки биологических тканей поставили на повестку дня ряд проблем. Оказалось, что прочность тканей – важное, но отнюдь не определяющее свойство будущего трансплантата. Не менее важным является его биологическая инертность, то есть способность не вызывать в тканях грубых воспалительно-деструктивных изменений, а в организме реципиента – иммунологических реакций, быть устойчивым к инфекции, обладать свойством постепенно замещаться регенерирующими тканями реципиента. Экспериментальную и клиническую апробацию прошло множество разнообразных материалов, но лишь немногие из них заняли прочное место в лечении сложных форм грыж живота. Это, прежде всего, аутогенные трансплантаты кожи, аллогенные трансплантаты фасции, перикарда и твердой мозговой оболочки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марина Крамер - Пластика души [litres]](/books/1087631/marina-kramer-plastika-dushi-litres.webp)