Виктор Сбойчаков - Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований

- Название:Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00404-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сбойчаков - Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований краткое содержание

Книга также будет полезна практическим лаборантам и фельдшерам, врачам микробиологам и студентам медицинских вузов.

Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первоначально после заражения прионы появляются в лимфоидной ткани – лимфатических узлах, селезенке, тимусе, особенно в В-клеточных зонах. О важной роли В-лимфоцитов в патогенезе прионных инфекций говорит устойчивость мышей к скрепи с дефицитом этих клеток. В лимфоидной ткани происходит частичная репликация прионов, затем они по нервам достигают ближайших аксонов. После размножения в аксонах прионы продвигаются к спинному, затем к головному мозгу со скоростью около 1 мм в день, где их репликация может происходить как в нейронах, так и в глиальных клетках. Внутриклеточное накопление PrP Scв головном мозге проявляется вакуолизацией и дегенерацией нейронов, их гибелью и реактивным астроцитозом. Внеклеточные скопления PrP Scвыявляются как амилоидные бляшки. Максимум инфекционности достигается задолго до клинических проявлений заболевания, с чем связаны трудности ранней диагностики и опасность передачи инфекции с продуктами питания.

Заболевания, вызываемые прионами, характеризуются длительным инкубационным периодом (до 40 лет), отсутствием воспалительных изменений, прогрессированием симптомов без ремиссий и выздоровления, отсутствием продукции интерферона и чувствительности к нему, интактностью Т- и В-клеток, устойчивостью к иммуноподавляющему или иммуностимулирующему действию гормонов и других препаратов.

Все прионные инфекции характеризуются прогрессирующей дегенерацией ЦНС с преимущественным поражением серого вещества, выявляется также вторичная потеря миелина и поражение белого вещества. Макроскопически выявляется снижение объема мозга и уменьшение толщины его коры, гистологически – вакуолизация нейронов и предельное уменьшение их количества, что сопровождается пролиферацией и гипертрофией астроцитов. Для прионных инфекций характерны также спонгиоформные изменения с образованием вакуолей от 5 до 100 мкм в диаметре между телами нервных клеток. В мозговой ткани накапливается патологический белок с массой 27 – 30 кД, состоящий из 55 аминокислот, который является дериватом большого белка-предшественника PrP Sспосле его расщепления протеазой К.

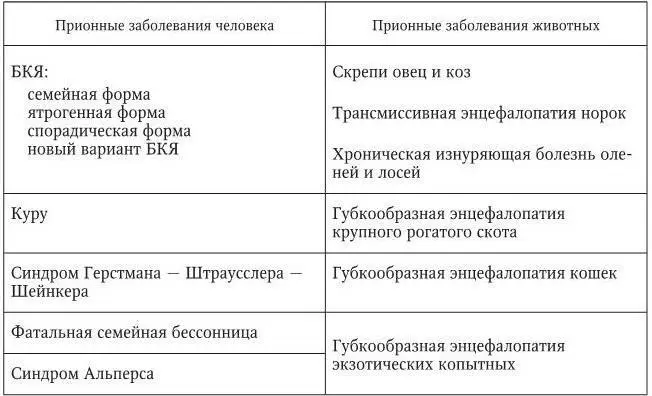

Таблица 4

Прионные заболевания человека и животных

Прионные заболевания всегда смертельны, гибель наступает от истощения или от пневмонии. Их типичными клиническими проявлениями являются:

– расстройства чувствительной сферы – амнезия различной степени, потеря и извращение чувствительности, выпадение функций органов чувств;

– нарушения двигательной сферы – атаксия, обездвиживание, атрофия мышц, в том числе дыхательных, параличи;

– нарушения психики – утрата профессиональных навыков, депрессия, сонливость, агрессивность, снижение интеллекта до полной деменции.

К прионным болезням человека в настоящее время относят пять заболеваний (табл. 4), которые обусловлены различными мутациями одного PRNP гена человека: болезнь Крейтцфельдта – Якоба (БКЯ); синдром Герстмана – Штраусслера – Шейнкера (СГШШ); синдром фатальной бессонницы; болезнь куру; хроническая прогрессирующая энцефалопатия детского возраста (синдром Альперса).

В настоящее время не существует эффективной этиотропной и патогенетической терапии прионных болезней. На ранних стадиях используется симптоматическая терапия для коррекции расстройств сна, поведенческих нарушений, миоклонии; на поздних – поддерживающая терапия.

Перспективным направлением в лечении прионных заболеваний можно считать создание препаратов, направленных на стабилизацию альфа-структур PrP, снижение их количества и предотвращение конформационных изменений. В эксперименте амфотерицин, некоторые ингибиторы синтеза вирусного гликопротеида и кортикостероиды увеличивают инкубационный период, а некоторые антибиотики несколько удлиняют продолжительность жизни животных, зараженных скрепи. Брефелдин А разрушает аппарат Гольджи и препятствует синтезу PrP Sсв инфицированной культуре клеток.

Профилактика прионных заболеваний включает:

• использование генно-инженерных гормональных препаратов;

• ограничение трансплантации тканей;

•соблюдение при работе с биологическими жидкостями и тканями правил, предусмотренных для работы с больными СПИДом;

• уничтожение хирургических инструментов, используемых у больных БКЯ либо обработка их гипохлоритом с последующей очисткой и автоклавированием при температуре 134 °C в течение 1 часа;

• запрет на использование пищи, подозрительной на содержание инфекционного прионного белка;

• разведение пород домашних животных, резистентных к прионам;

• выявление носителей патогенных мутаций и т. п.

Прижизненная диагностика прионных заболеваний затруднена. Для установления точного диагноза прионного заболевания человека требуется, чтобы был выявлен один из четырех дополнительных критериев:

• наличие PrP амилоидных бляшек;

• способность ткани к заражению спонгиоформной энцефалопатией животных;

• наличие изоформ прион-протеина PrP Sc;

• наличие патогенного мутированного гена PRNP.

На ранних этапах заболевания большое значение в диагностике прионных болезней имеет электроэнцефалографическое исследование, при котором можно выявить замедление биоэлектрической активности. Комьютерная томография позволяет определить прогрессирующую атрофию головного мозга.

Для выявления прионного белка PrP Scв биоптате мозговой ткани и глоточной миндалины используются методы иммуноцитохимического анализа, гисто- и иммуноблоттинга.

Для определения инфекционности тканей проводится внутримозговое заражение лабораторных животных. Исследование может проводиться только в специализированных лабораториях и зависит от ряда факторов, например от видового барьера. В. А. Зуевым предложено использование перевиваемых культур клеток невриномы узла тройничного нерва крыс для культивирования прионов и прижизненной диагностики прионных заболеваний, а также выявления антител к нейрофиламентам.

Глава 3

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

3.1. Метаболизм

Метаболизм представляет собой совокупность двух противоположных, но взаимосвязанных процессов: энергетического метаболизма (катаболизма) и пластического (конструктивного) метаболизма (анаболизма).

Прокариоты, как и эукариоты, в процессе ферментативных катаболических реакций выделяют энергию, которая аккумулируется в молекулах АТФ. В процессе ферментативных анаболических реакций эта энергия расходуется на синтез многочисленных макромолекул органических соединений, из которых в конечном итоге строятся биополимеры – составные части микробной клетки. Взаимосвязь анаболизма и катаболизма выражается также в том, что на определенных этапах метаболизма образуются одинаковые промежуточные продукты (амфиболиты), которые используются в обоих процессах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: