Виктор Сбойчаков - Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований

- Название:Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00404-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сбойчаков - Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований краткое содержание

Книга также будет полезна практическим лаборантам и фельдшерам, врачам микробиологам и студентам медицинских вузов.

Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Метаболизм микроорганизмов характеризуется ярко выраженным разнообразием. В качестве питательных веществ микробные клетки используют различные органические и минеральные соединения.

3.2. Источники углерода и типы биологического окисления

В соответствии с законом сохранения энергии все функции живого организма, требующие затраты энергии, должны осуществляться за счет внешних источников энергии, которые бывают двоякого рода.

Автотрофные организмы могут синтезировать органические соединения из неорганических веществ (прежде всего из СО 2иН 2О), используя дополнительные источники энергии. Гетеротрофные организмы используют в качестве источника энергии готовые органические «питательные вещества» и живут за счет автотрофных организмов и их биосинтетических процессов.

При распаде органических веществ химически связанная энергия освобождается (катаболизм, диссимиляция). Этот распад без участия кислорода (анаэробные условия) приводит к образованию органических продуктов, богатых энергией, таких, как органические кислоты или этанол (брожение), а при использовании кислорода (аэробные условия) – конечных продуктов: углекислого газа и воды (дыхание), бедных энергией.

Суммарные уравнения дыхания складываются из двух процессов:

1) постепенного расщепления субстрата с отнятием водорода, который связывается с коферментами;

2) постепенного окисления водорода в результате переноса его на кислород.

Расщепление углеводов происходит в результате последовательного воздействия на субстрат различных ферментов. Этот процесс начинается с гликолиза. При подготовке к расщеплению различные углеводы превращаются в фруктозо-1,6-фосфат. Гликолиз – это процесс окислительного расщепления, происходящий в цитоплазме бактерий и ведущий от фруктозо-1,6-фосфата к промежуточному продукту – пировиноградной кислоте.

При разных видах брожения дальнейшая судьба продуктов гликолиза – пировиноградной кислоты и NAD ⋅ Н – различна.

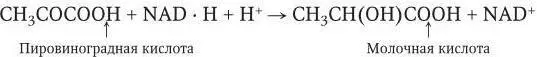

При молочнокислом брожении (стрептококки, лактобациллы) водород переносится на пировиноградную кислоту и образуется молочная кислота:

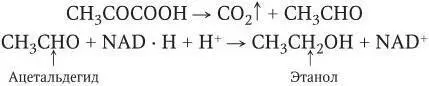

При спиртовом брожении (сахаромицеты) пировиноградная кислота сначала декарбоксилируется, т. е. от нее отщепляется СО 2,азатем промежуточный продукт (ацетальдегид) восстанавливается в этиловый спирт (этанол) в результате переноса водорода:

При маслянокислом брожении (клостридии) пировиноградная кислота превращается в ацетат [C H 3−C=0], связанный с коферментом (ацетил-СоА). Два таких остатка соединяются в ацетоацетат, который восстанавливается до н- масляной кислоты (СН 3СН 2СН 2СООН).

В 30-е годы XX века В. А. Энгельгардом, О. Варбургом, Ф. Лимпаном и Д. Диккенсаном было доказано, что кроме гликолиза в бактериальных клетках существует еще один путь расщепления углеводов – ступенчатый окислительный распад гексоз до пентоз и других сахаров с более короткой цепью. Ключевую роль в таких реакциях играют пентозофосфаты, в связи с чем этот цикл называется пентозофосфатным.

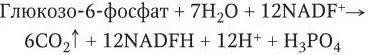

Суммарное уравнение этого цикла имеет вид:

Небольшое число микроорганизмов, к которым относятся главным образом бактерии из рода Pseudomonas , получают энергию с помощью специфического метаболического пути – Энтнера – Дудорова. Существует предположение, что он появился в связи с высокой потребностью прокариот в пировиноградной кислоте как кратчайшему пути ее образования (всего 4 реакции, тогда как при гликолизе она образуется после 9 реакций).

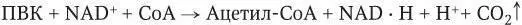

В аэробных условиях пировиноградная кислота (ПВК) подвергается окислительному декарбоксилированию в цикле трикарбоновых кислот до конечных продуктов: СО 2иН 2О. Непосредственным реакциям цикла предшествует подготовительная фаза – окисление пировиноградной кислоты до ацетилкоэнзима А (ацетил = СоА):

Окислительное декарбоксилирование ПВК катализируется пируватдегидрогеназной системой. Она состоит не менее чем из трех ферментов, которые используют пять коферментов: тиамидинфосфат, амид липоевой кислоты, коэнзим А, FAD, NAD.

При аэробном окислении 1 моля глюкозы клетка получает 38 молей АТФ, тогда как при гликолизе только два.

В цикле трикарбоновых кислот от субстратов отделяются протоны и электроны. Они поступают на коферменты NAD +и FAD +, которые передают их в дыхательную цепь, образованную окислительно-восстановительными ферментами, находящимися на плазматической мембране у прокариот и на внутренней мембране митохондрий у эукариот. Передвигаясь от одного переносчика электронов к другому, электроны опускаются на все более низкие энергетические уровни, отдавая порциями свою энергию. В последнем звене цепи они восстанавливают молекулярный кислород. Освобожденная при переносе электронов по дыхательной цепи энергия запасается в фосфатных связях АТФ. Окислительно-восстановительные ферменты представлены дегидрогеназами, флавопротеидами, цитохромами, а также убихиноном и белками, содержащими железо и серу.

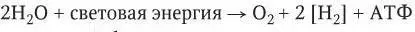

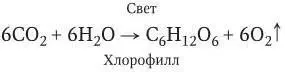

Автотрофный метаболизм осуществляется бактериями путем фотосинтеза и хемосинтеза. Для облигатных автотрофов фотосинтез – единственный источник энергии: у них нет процессов диссимиляции, поставляющих АТФ. Фотосинтез состоит из двух фаз: световой и темновой. Световой процесс можно представить так:

Во время темновой фазы атомы водорода, поставляемые световыми реакциями, используются для восстановления СО 2до углеводов согласно общему уравнению фотосинтеза:

При этом на каждый моль синтезированного углевода запасается около 160 кДж энергии.

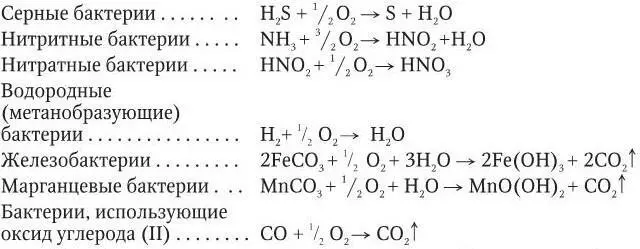

Русским микробиологом С. Н. Виноградским было показано, что хемосинтезирующие бактерии получают энергию при окислении неорганических соединений:

Хемосинтез (в отличие от фотосинтеза) – облигатно аэробный процесс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: