Анатолий Нагнибеда - Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь. Практическое руководство

- Название:Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь. Практическое руководство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00436-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Нагнибеда - Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь. Практическое руководство краткое содержание

Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь. Практическое руководство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Удушье может возникнуть на различных уровнях внешнего дыхания. Его причинами могут стать: воспалительная, аллергическая обструкция, либо механическая закупорка инородным телом верхних дыхательных путей, гортани, трахеи; воспалительная и аллергическая бронхиальная обструкция, а также механическая закупорка просвета бронхов инородным телом или опухолью; отек легких кардиогенного или токсического происхождения и внезапное уменьшение респираторной поверхности легких при инфекционных заболеваниях или при повреждениях костного каркаса грудной клетки и дыхательной мускулатуры; неврологические нарушения регуляции частоты и ритма внешнего дыхания в связи с нейроинфекцией, интоксикацией; центральные (черепно-мозговые) нарушения дыхательной деятельности в результате кровоизлияний или разрушения вещества головного мозга; внутричерепная гипертензия. Острую дыхательную недостаточность при утоплении вызывает спазм голосовой щели («сухое утопление» – ОДН на уровне верхних дыхательных путей) и заполнение водой бронхиального дерева и альвеол («истинное утопление» с выключением из газообмена респираторной поверхности легких).

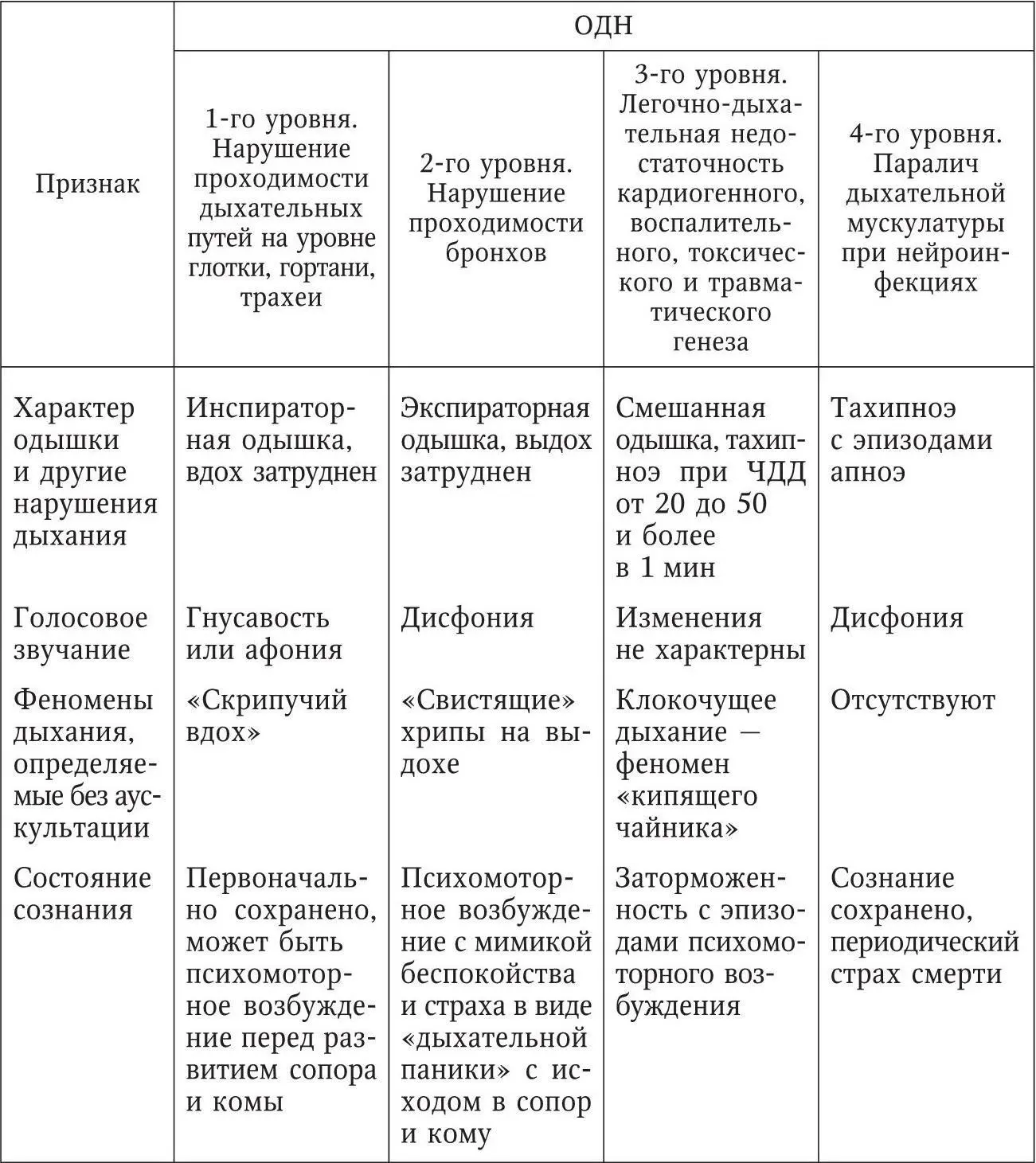

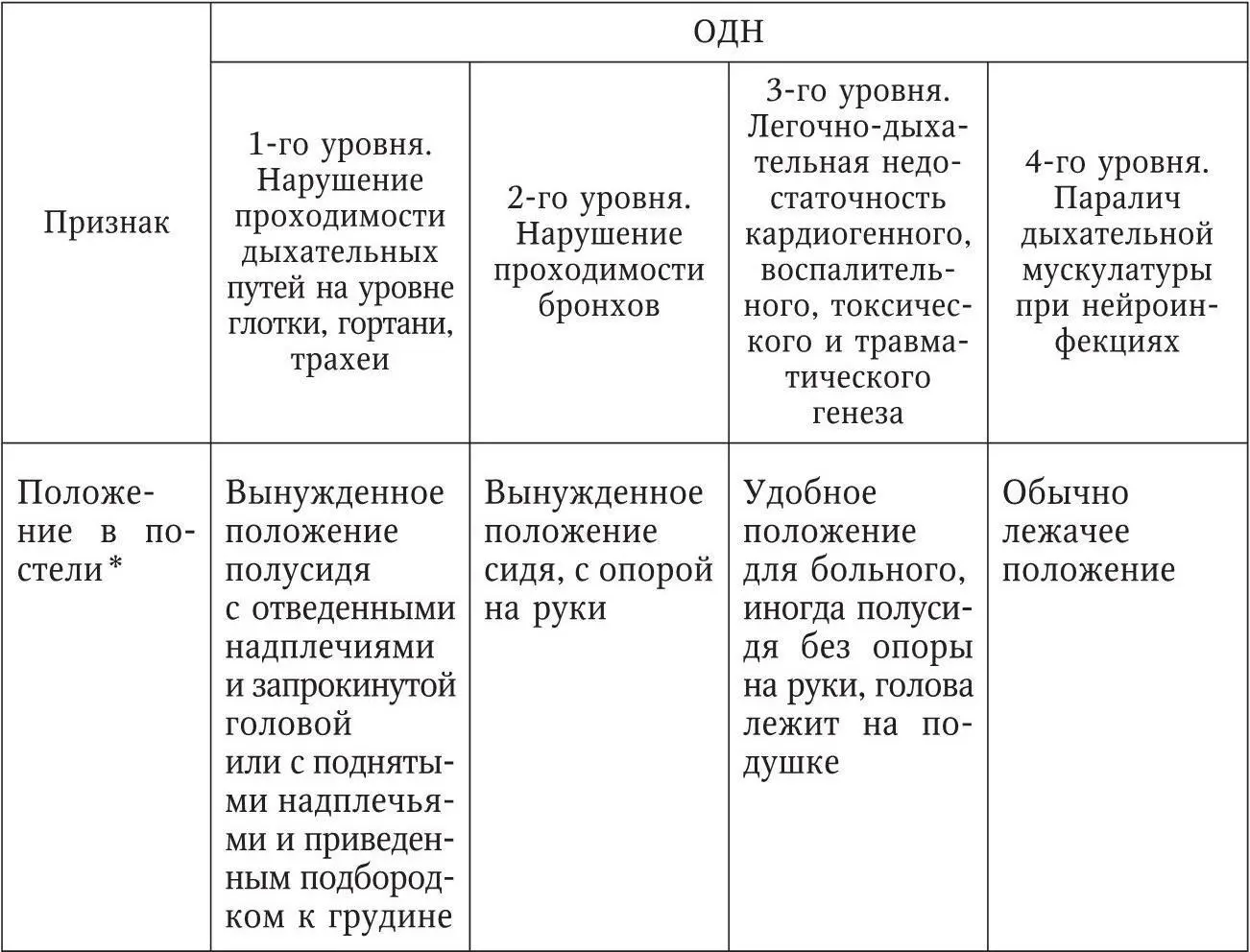

При распознавании синдрома ОДН необходимо клинически распознать локализацию (уровень) нарушений внешнего дыхания – ротоглотка, гортань, трахея, бронхиальное дерево, ткани легких, плевральные полости, костно-мышечный каркас грудной клетки, вещество головного мозга. Клинически распознается патологическое состояние, что определяет объем первоочередных лечебно-тактических решений, отводящих непосредственную угрозу жизни.

Заболевания, течение которых уже осложнено или может осложниться острой дыхательной недостаточностью, требуют экстренной госпитализации. Для правильного выбора стационара назначения следует диагностировать эти заболевания или, по крайней мере, определить их групповую клинико-статистическую принадлежность. Нозологическую диагностику синдрома острой дыхательной недостаточности проводят на основании особенностей ее клинических проявлений, данных общего и эпидемиологического анамнеза, австационаре – с использованием результатов лабораторных, инструментальных и аппаратных, в первую очередь рентгеновских, исследований. Основные особенности проявления синдрома «острая дыхательная недостаточность» в соответствии с уровнями нарушений внешнего дыхания приведены в дифференциально-диагностической табл. 4. Нарушения проходимости верхних дыхательных путей на уровне глотки, гортани и трахеи могут быть вызваны аллергическим отеком гортани, ангиной, дифтерией, инородным телом, травмами и некоторыми другими причинами. Их сходство заключается в затрудненном вдохе («одышка на вдохе»), дисфонии и «скрежещущем вдохе», тахипноэ с внезапными апноэ, а также в отсутствии эффекта самолечения неспецифическими противовоспалительными средствами.

Таблица 4

Особенности проявления синдрома «острая дыхательная недостаточность» при различных уровнях нарушения внешнего дыхания 3 3 См. также табл. 6.

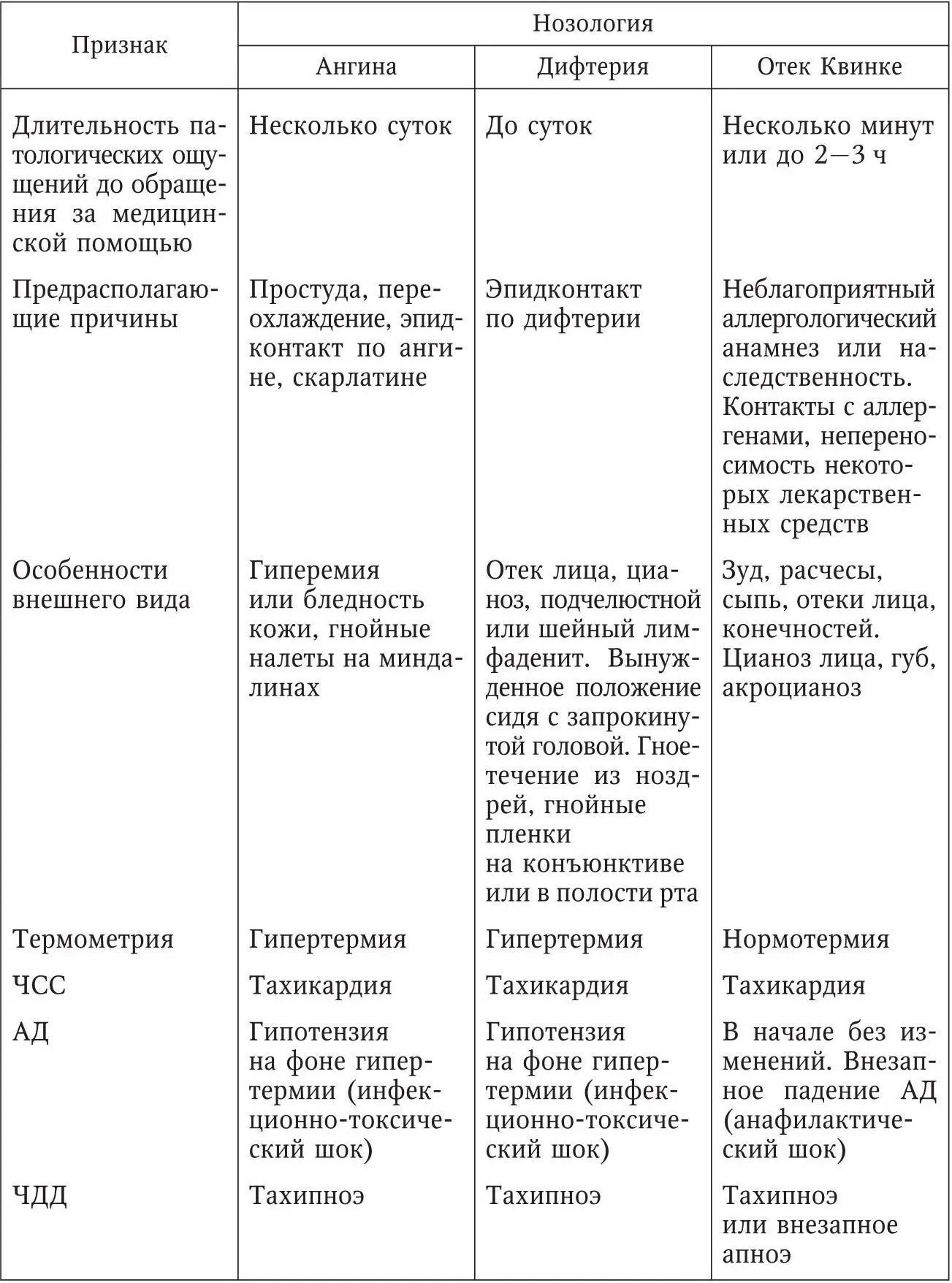

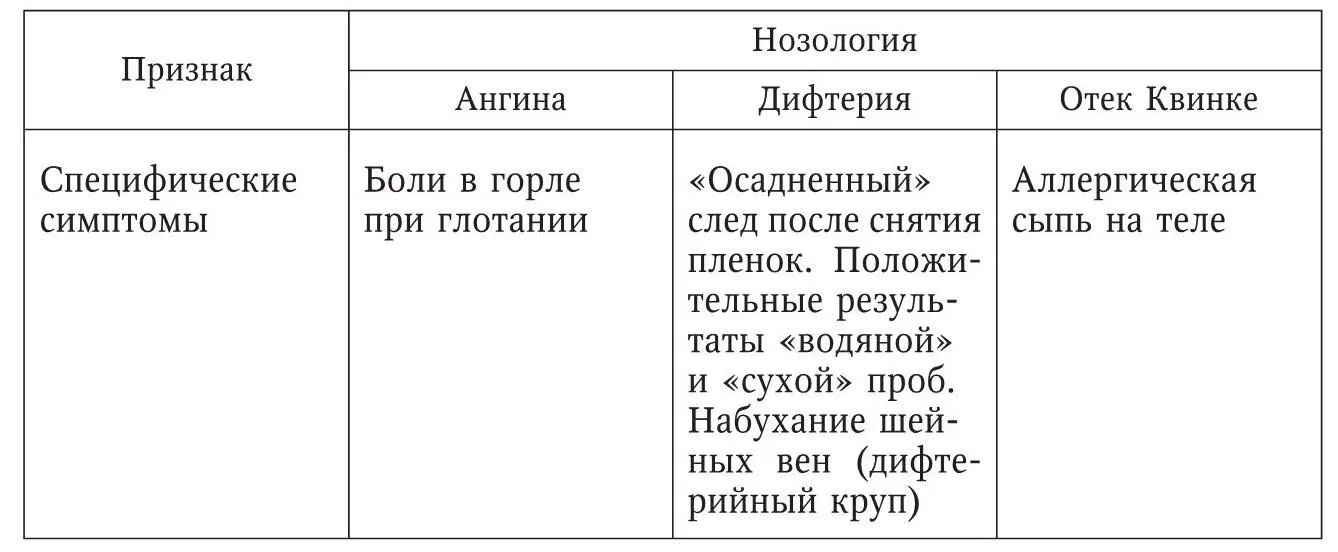

Синдромный подход к распознаванию острых заболеваний, нередко инфекционного характера, особенно целесообразен в начальной фазе их течения. Дифференциальный диагноз острых заболеваний с жизнеугрожающими проявлениями ОДН 1-го уровня представлен в табл. 5.

Таблица 5

Дифференциальный диагноз острых заболеваний с жизнеугрожающими проявлениями ОДН 1-го уровня

Гипертермия, односторонняя или двусторонняя припухлость (отек) и лимфаденит шеи, гнусавость голоса (дисфония) и скрежещущее дыхание характерны для тяжелого течения ангины, осложненной заглоточным абсцессом, а также для дифтерийного крупа. При этом со стороны ротоглотки в обоих случаях выявляется гиперемия и гипертрофия миндалин (при ангине чаще с одной стороны, при дифтерии с обеих сторон) и наличие отеков. Для отличия дифтерийных пленок от гнойных лакунарных налетов и пробок можно использовать сухую и водяную пробы. Сухая проба состоит в растирании пленок ложечкой по дну стеклянного (фарфорового) блюдца, при этом кожистая дифтерийная пленка в отличие от гнойного ангинозного налета не крошится. Для водяной пробы пленку или налет помещают в стакан с водой комнатной температуры, при этом дифтерийная пленка тонет в воде, а гнойный налет всплывает на поверхность. Кроме того, после отделения дифтерийной пленки на миндалинах остается осадненный кровоточащий след, что не характерно для ангины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Все рисунки представлены в Приложении 3.

2

Все рисунки представлены в Приложении 3.

3

См. также табл. 6.

Интервал:

Закладка: