Владимир Качесов - Основы интенсивной реабилитации. ДЦП

- Название:Основы интенсивной реабилитации. ДЦП

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭЛБИ-СПб

- Год:2005

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-93979-087-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Качесов - Основы интенсивной реабилитации. ДЦП краткое содержание

Первая книга «Основы интенсивной реабилитации», посвященная реабилитации больных со спинальной травмой, вызвала огромный интерес в медицинском мире и быстро исчезла с прилавков магазинов. Во многих медицинских центрах России и за границей успешно применяются разработанные автором технологические решения для реабилитации больных с параличами, контрактурами, ложными суставами. В выпущенных ранее монографиях «Ложные суставы», «Мануальная терапия в практике травматолога-ортопеда» и многочисленных журнальных публикациях описывается положительный опыт применения технологий интенсивной реабилитации, которые признаны изобретениями.

Во второй книге автор, кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИИ им. Н.В. Склифосовского, продолжает развивать тему о возможностях интенсивной реабилитации и обобщает накопленный 15-летний опыт реабилитации детей с различными формами ДЦП на основе разработанной им технологии. В книге приводится нестандартный взгляд на этиологию и патогенез ДЦП. Автор опирается на фундаментальные науки, научные факты и не делает допущений, что делает излагаемый материал очень убедительным. Подробно описана авторская технология интенсивной реабилитации. Фотоматериалы и многочисленные методы исследования подтверждают положительную динамику реабилитации детей с тяжелыми формами ДЦП. В приложениях даны интересные сведения о психологии общения матери, ребенка и врача.

Книга написана доступным языком и представляет несомненный интерес для реабилитологов, невропатологов, ортопедов и врачей других специальностей, а также для родителей, имеющих детей с ДЦП.

Основы интенсивной реабилитации. ДЦП - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

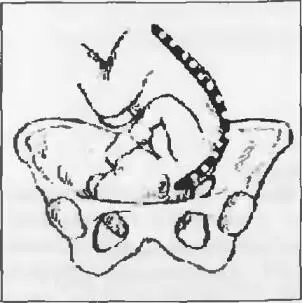

Наружный поворот головки зависит от внутреннего поворота ( ротации) плечиков, которые вступают в таз в поперечном или в косом размере. В полости таза начинается поворот плечиков, и они переходят в косой размер. На дне таза внутренний поворот плечиков заканчивается, они устанавливаются в прямом размере выхода таза (одно плечико — к симфизу, другое — к крестцу). Такой механизм прохождения плечиков через таз усиливает ротацию в шейно-грудном отделе позвоночника вокруг продольной оси, осуществляя попеременную компрессию боковых и передних отделов межпозвоночных дисков и тел позвонков и попеременное растяжение межсегментарного связочного аппарата по всей длине позвоночного столба.

Таким образом, физиологический процесс родов и прохождение плода по родовым путям можно рассматривать как последовательное чередование тракций, ротаций и манипуляций (фото 10—13, 14—26). Лонное сочленение матери и копчик выполняют роль фиксаторов тракционного ротационного манипуляционного механизма родов и способствуют посегментарному растягиванию, разворачиванию и переразгибанию различных отделов позвоночного столба ребенка. Ритмичные сокращения и расслабления мышц матки, брюшного пресса и таза оказывают компрессионно-декомпрессионные воздействия на ребра, тазовые кости, конечности и кости черепа. Давление мускулатуры брюшного пресса и мышц тазового дна матери на плод велико, но оно необходимо, так как сжатие и расслабление грудной клетки, производимое ими, приводит к формированию механизма первого вдоха и созданию различных градиентов давления в кровеносной системе, необходимых для адекватного направленного кровотока в рожденном организме.

Разгибание и переразгибание конечностей во время прохождения плода по родовым путям ведет к возбуждению гамма-рецепторов сухожилий, что способствует формированию адекватного механизма реципрокной иннервации поперечно-полосатой мускулатуры, позотонических рефлексов и общего баланса мускулатуры новорожденного.

4.2. ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ, НАРУШАЮЩИЕ МЕХАНИЗМ РОДОВ

Процесс родов — эволюционно сформировавшийся механизм. Он разграничен во времени частотой и количеством схваток и потуг, а любое отклонение от этих параметров считается патологическим. Вмешательство в этот процесс, даже с благими намерениями, также следует считать воздействием внешних механических патологических факторов.

— При стремительных родах не успевает в достаточной степени произойти разгибания во всех отделах позвоночника плода.

— При затяжных родах может произойти дополнительная компрессия и деформация позвоночного столба.

— При недоношенности размеры плода не соответствуют размерам родовых путей, поэтому давления мышц таза, брюшного пресса и матки оказывается недостаточным для осуществления нормального механизма тракций, ротаций и манипуляций.

— «Кесарево сечение» — процесс, когда плод вынимают из матки без естественного механизма последовательных чередований тракций, ротаций, манипуляций («разблокировки»), приводит к появлению различных патологических отклонений в различных периодах развития ребенка.

— При защите промежности акушерка осуществляет компрессионное воздействие на весь позвоночный столб, что приведет к подвывихам в мелких позвоночных суставах, вертебро-костальных и косто-стернальных сочленениях.

— Интубация трахеи, введение миорелаксантов во всех случаях приводят к различным деформациям шейного и других отделов позвоночника ребенка и после выведения из критического состояния влекут за собой шлейф различных патологических синдромов. Эти синдромы в клинической практике принято связывать с токсическим воздействием наркоза на головной мозг или с той критической ситуацией, которая вынудила врачей производить интубацию и давать наркоз ребенку. Травматизм позвоночного столба и возможная компрессия корешков и нервов после реанимационных пособий не берется во внимание, если нет четкой клинической картины.

— Некоторые примеры травматизма в родах приведены на рисунках №№ 6—8.

Оговоримся, что эти факты не означают отказа от акушерского пособия при родах, и реанимационных мероприятий, а лишь свидетельствуют о необходимости проведения профилактических мероприятий в постродовом и постреанимационном периодах, о чем будет сказано ниже.

Разумный подход при родовспоможении как к процессу, способствующему естественному «развертыванию» плода из позы эмбриона в автономный жизнеспособный организм, приведет к снижению патологий в постродовом периоде. Четкое понимание этих моментов позволяет также произвести серию профилактических мероприятий после рождения ребенка.

Бодяжина В. И., Жмакин К. Н., Кирюшенков А. Н. Акушерство. — М., 1986.

Рис. 6. При тракции за головку плода происходит травмирование позвоночника в шейногрудном отделе, компрессия корешков слева и перерастяжение твердой мозговой оболочки справа

Рис. 7. Осуществляя родовспоможение, акушерка травмирует грудиноключичные сочленения и осуществляет сгибание позвоночника кпереди в грудном отделе после того, как в родовых путях наоборот, произошел процесс разгибания в этом отделе

Рис. 8. Возможный механизм повреждения шейногрудного отдела позвоночника при многоплодной беременности. Поэтому у близнецов необходимо всегда проводить профилактические мероприятия

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: