Дмитрий Иванов - Нарушения обмена глюкозы у новорожденных детей

- Название:Нарушения обмена глюкозы у новорожденных детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Иванов - Нарушения обмена глюкозы у новорожденных детей краткое содержание

В работе представлен современный взгляд на нарушения обмена глюкозы у новорожденных детей. Описаны этиология, патогенез, клиника, основные методы лечения неонатальных гипо- и гипергликемий, неонатального сахарного диабета. Рассматривается влияние гипогликемии на нервно-психическое развитие.

Нарушения обмена глюкозы у новорожденных детей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Согласно их данным, гипергликемия увеличивает не только летальность среди данной группы пациентов, но и потребность в более жестких параметрах ИВЛ, а также частоту ретинопатии.

Вероятно, на втором месте среди причин гипергликемий — инфекционный процесс различной локализации. Считают, что это обусловлено катехоламинами, кортикостероидами, цитокинами, приводящими к неадекватной секреции инсулина [173]. Мы, обследуя больных с сепсисом, обнаружили гипергликемию в разгар септического процесса у 100 % доношенных детей с гипоэргическим вариантом и у 79,2 % больных с гиперэргическим [5]. Интересно, что гипогликемия встречалась гораздо реже (0 % — при гипоэргическом и 10,8 % — при гиперэргическом), что подтверждает вышеприведенные данные. Также известно, что гипергликемии достаточно часто встречаются у недоношенных и «стрессированных» (перенесших асфиксию, синдром дыхательных расстройств и т. д.) детей.

В 2011 году бразильские исследователи Araujo В. F. et al. [28] проанализировали влияние место рождения (уровень госпиталя) и эффект транспортировки на летальность глубоконедоношенных детей, а также на некоторые биохимические показатели, в том числе и на концентрацию глюкозы крови. Летальность составила 18 % детей в группе, которая переводилась (транспортировалась) из одного учреждения в другое и 8,9 % новорожденных в контрольной группе. Гипергликемия, в группе «транспортируемых» детей, встречалась чаще, чем гипогликемия: 32 % и 24 % соответственно. Еще одно исследование, подтверждающее, с одной стороны, необходимость регионализации неонатальной помощи и, по возможности, исключения этапа транспортировки новорожденных, а с другой, указывающее на актуальность проблемы, рассматриваемой в данной главе.

Кроме того, гипергликемии могут быть проявлением транзиторного неонатального сахарного диабета, хотя он и встречается относительно редко.

Клиническая картина

Главным негативным последствием повышения концентрации глюкозы будет изменение осмолярности (гиперосмия) плазмы крови. Повышение концентрации глюкозы на 18 мг% (1 ммоль/л) увеличивает осмолярность на 1 мосм/л. Считаем необходимым напомнить, что осмолярность — одна из жестко поддерживаемых констант организма (все жидкие среды организма, кроме мочи, являются изоосмолярными). Поэтому повышение осмолярности и, как следствие, увеличение проницаемости гистогематических барьеров и будет определять клиническую картину гипергликемии как у детей, так и у взрослых.

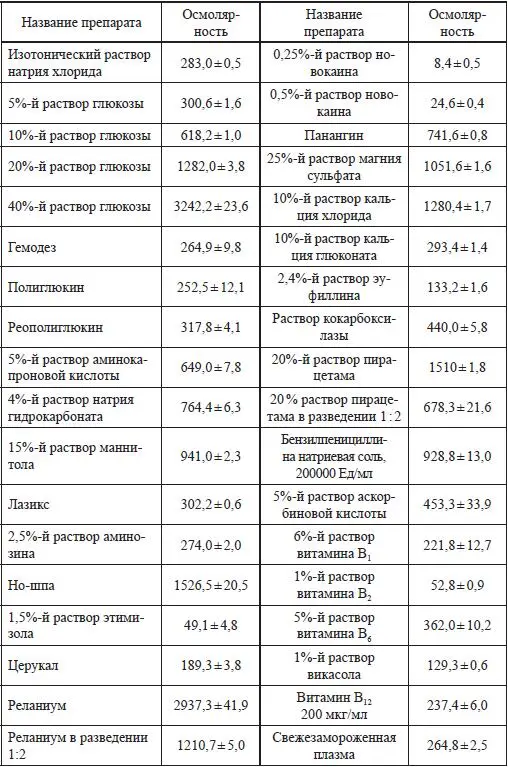

Как известно, у детей более старшего возраста и у взрослых при сахарном диабете может быть гиперосмолярная кома, то есть повышение осмолярности более 310–320 мосмоль/л приводит к выраженной неврологической симптоматике. У новорожденных повышение осмолярности приводит не только к выраженному синдрому угнетения ЦНС, обусловленному отеком мозга, но и к развитию ВЖК со всеми вытекающими отсюда последствиями (нарушением гемодинамики, дыхательной недостаточностью, судорогам, апноэ и т. д.). Заметим [15], что, строго говоря, повышение осмолярности приводит к нарушению трансмембранного транспорта и вследствие этого — клеточной дисфункции, а также вообще к задержке жидкости, но не специфически в головном мозге. Кроме того, доказано, что отек мозга — это отек глии, астроцитов, и на функцию ЦНС он влияет только опосредованно, через снижение церебральной перфузии по закону Монро-Келли. Отек нейроцитов — это, собственно, то, что ранее трактовалось как «отек-набухание» мозга, наступает позднее, и для его возникновения нужны веские причины типа нейротравмы, нейроинфекции или ишемии-аноксии. Особенно это опасно для детей с гипербилирубине-миями, так как повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера увеличивает нейротоксичность непрямого билирубина. Гипергликемия также приводит к осмотическому диурезу и, как следствие, к обезвоживанию ребенка и нарушениям электролитного баланса. Эти факты известны уже около 30 лет [60, 131, 134]. К сожалению, на наш взгляд, повышение осмолярности и негативные последствия гиперосмии недооцениваются в лечебной практике. Чаще всего неврологическую симптоматику у ребенка связывают с другими причинами, назначая не вполне обоснованное лечение. Кроме того, в некоторых стационарах нашей страны до сих пор широко используют струйные введения лекарственных препаратов, и не только глюкозы, но и других, подчас забывая о том, что большинство из них являются осмотически активными веществами. Ниже (табл. 14) мы приводим данные Э. В. Дюкова, изучавшего осмолярность некоторых лекарственных препаратов, широко применяемых в неонатологии.

Также в 1996–1997 гг. наша группа изучала влияние инфузионной терапии на осмотическое давление плазмы у новорожденных детей при тяжелой перинатальной патологии [3]. Результаты работы показали, что осмолярность растворов, применяемых для инфузионной терапии у новорожденных в отделении реанимации, колебалась от 330 до 780 мосмл/л, то есть все растворы, используемые для стандартной инфузионной терапии у новорожденных, являются гиперосмолярными. При неонатальном сепсисе у детей выявлены различия в зависимости от клинико-лабораторного варианта, выделенного нами [5]. При гипоэргическом варианте осмоляльность плазмы была 309–312 мосм/кг, а при гиперэргическом — 298–303 мосм/кг. При неблагоприятном течении основного заболевания, прогрессировании сепсиса, ухудшении функции печени и почек осмотическое давление плазмы значительно возрастало, что сопровождалось развитием комы, гипербилирубинемии, тяжелым метаболическим ацидозом, повышением концентрации мочевины и глюкозы крови, появлением микроцитоза.

Таблица 14 Осмолярность некоторых отечественных препаратов(Дюков Э. В., 1990, неопубл. данные)

На наш взгляд, что подтверждается данными литературы [2], у реанимационных больных, в том числе и новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, необходим не только мониторинг концентрации глюкозы крови, но и осмолярности плазмы, а также контроль осмолярности вводимых растворов для оптимизации терапии и профилактики возможных осложнений.

Терапия

Не смотря на более чем 25-летнее использование инсулина в неонатальной практике для коррекции гипергликемии, в большинстве центров первым решением врача при выявлении повышенной концентрации глюкозы в плазме крови у новорожденных является снижении скорости или концентрации инфузируемой глюкозы (декстрозы) [139].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: