Виталий Епифанов - Атлас профессионального массажа

- Название:Атлас профессионального массажа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29622-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Епифанов - Атлас профессионального массажа краткое содержание

Впервые в систематизированном наглядном виде профессионально представлена вся информация по профилактическому и лечебному массажу. Оптимальное освоение практических приемов массажа достигается благодаря крупным фотографиям и схемам.

Необходимые основы анатомии человека, диагностика опорно-двигательного аппарата приведены в базисном, кратком, изложении. В текстовых фрагментах книги обосновано применение массажа при различных заболеваниях, разъяснены показания и противопоказания к его применению.

Обширный иллюстративный материал, лаконичность и доступность изложения делают атлас незаменимым наглядным пособием, сочетающим достоинства атласа и справочника. Атлас станет незаменимым для массажистов, врачей мануальной терапии, спортивных врачей, а также врачей и методистов современных фитнес-центров. Книга будет полезна студентам медицинских вузов и слушателям системы последипломного образования, специализирующимся в области восстановительной медицины, а также всем, кто заинтересован в укреплении здоровья без лекарств.

Атлас профессионального массажа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

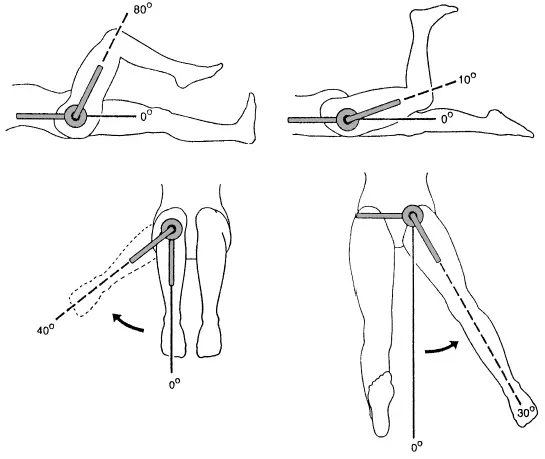

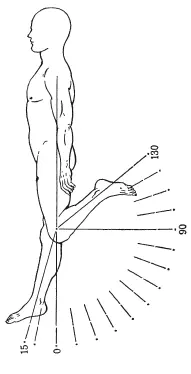

Наибольшая степень сгибания бедра получается, когда нога согнута в коленном суставе. Бедро может быть согнуто почти на 120° от среднего или разогнутого положения (0° или 180°), если конечность была предварительно согнута в коленном суставе до 90°, и удерживаться в таком положении врачом (массажистом). При прямой ноге напряжение подколенных мышц ограничивает сгибание в тазобедренном суставе таким образом, что угол между бедром и длинной осью тела будет не больше 90°.

Отведение и приведение исследуют в и.п. пациента лежа на спине, ноги прямые. Измеряют угол между воображаемой средней линией, служащей продолжением продольной оси туловища, и продольной осью ноги. Степень отведения возрастает, оно комбинируется со сгибанием и уменьшается при комбинации с разгибанием в тазобедренном суставе. Нормальный объем отведения в тазобедренных суставах при прямых ногах составляет 40–45° и ограничивается лобково-капсулярной связкой и средними порциями подвздошно-бедренных связок.

ВНИМАНИЕ!

Отведение может быть заторможено спазмом приводящих мышц при здоровом суставе.

Приведение прямых ног ограничено тем, что ноги прикасаются одна к другой, но приведение со сгибанием в тазобедренном суставе, позволяющим скрестить ноги, дает размах в 20–30° от среднего (исходного) положения.

Нормальная ротация в тазобедренном суставе составляет: наружу около 45° и внутрь около 40°. Ротация наружу ограничена латеральным пучком подвздошно-бедренной связки, ротация внутрь — седалищно-капсулярной связкой. Объем ротации в тазобедренном суставе увеличивается при сгибании и уменьшается при разгибании в этом суставе.

ВНИМАНИЕ!

Ограничение внутренней ротации — самый ранний признак поражения сустава.

• Коленный сустав. В норме разогнутая конечность может составлять прямую линию (0° или 180°), а в ряде случаев и увеличиваться дополнительно на 15°. Угол разгибания измеряют между бедром и голенью. Затем измеряют объем активного или пассивного сгибания голени. В норме этот объем равен от 135° до 150°. Простой, но менее точный способ определения угла сгибания — по расстоянию между пяткой и ягодицей, когда ноги максимально согнуты в коленных суставах (рис. 10).

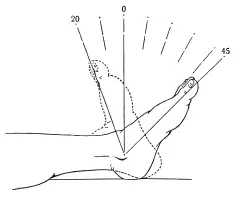

• Движения в голеностопном суставе почти полностью ограничиваются подошвенным сгибанием и разгибанием. От нормального положения покоя, при котором угол между голенью и стопой равен 90° (или 0°), в голеностопном суставе возможно разгибание на 20° и сгибание на 45° (рис. 11).

Рис. 9.исследование объема движений в тазобедренном суставе

Рис. 10.исследование объема движений в коленном суставе

Рис. 11.Исследование объема движений в голеностопном суставе

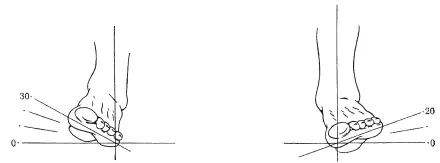

♦ Пронация и супинация стопы происходят обычно в подтаранном сочленении. При супинации стопа повернута подошвой внутрь, а при пронации — наружу. В подтаранном суставе возможны пронация на 20° и супинация на 30°, считая от нормальной позиции покоя (рис. 12).

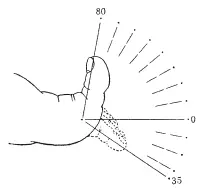

♦ В плюснефаланговом суставе I пальца разгибание возможно на 80° и сгибание — на 35°. В плюснефаланговых суставах остальных пальцев объем сгибания-разгибания составляет 40° (рис. 13).

♦ В проксимальных межфаланговых суставах разгибание дальше позиции, обозначенной 0°, невозможно, а сгибание достигает 50°. В дистальных межфаланговых суставах некоторых пальцев разгибание может достичь 30°, а сгибание 40–50° (рис. 14).

Рис. 12.Исследование объема движений в подтаранном суставе

Рис. 13.Исследование объема движений в плюснефаланговом суставе I пальца

Рис. 14.Исследование объема движений в проксимальных суставах стопы

Обследование шейной области следует начинать с определения объема пассивных и активных движений. В норме сгибание-разгибание возможно в пределах 130–160°, поворот в сторону — 80–90°, а наклон (ухо к плечу) — до 45°. Для того чтобы определить, не ограничен ли наклон головы в результате поражения верхнешейного или краниовертебрального уровня, фиксируют верхнешейный отдел одной рукой, а другой — наклоняют голову. При пассивных и активных наклонах, направленных на растяжение определенных групп мышц (при наклоне вправо — левых мышц и т. д.), возникает так называемый шейный симптом Ласега. Затем определяют реакцию на растяжение всех тканей шеи. Для этого нужно встать позади пациента, прижать ладони к его нижним челюстям таким образом, чтобы их можно было подтягивать кверху поверхностями III пальцев. Подушечки больших пальцев прижимают к затылку, слегка сгибая голову пациента. Поднимая легким усилием свои ладони с нижней челюстью пациента вверх, совершают легкое растяжение всех тканей шеи.

Суммарный объем сгибания позвоночника равен 160° (шейный отдел — 70°, грудной — 50° и поясничный — 40°), разгибания — соответственно 60°, 55° и 30°, боковых наклонов — 30°, 100° и 35°, вращения — 75°, 40° и 5° (М. Ф. Иваницкий).

Линейные измерения

Исследование проводят с помощью сантиметровой ленты в положении пациента стоя, лежа.

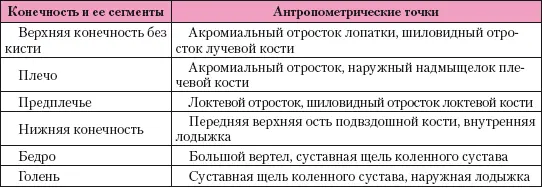

Измерение длины конечности включает определение (табл. 3):

♦ относительной длины (с суставом, при помощи которого исследуемая конечность соединяется с соответствующим анатомическим поясом);

♦ абсолютной длины, т. е. с кистью (для верхней конечности) и стопой (для нижней конечности);

♦ длины сегмента конечности [например, бедра в нижнем или предплечья в верхнем отделе (рис. 15)].

Таблица 3

Антропометрические точки, используемые при измерении конечностей и их сегментов

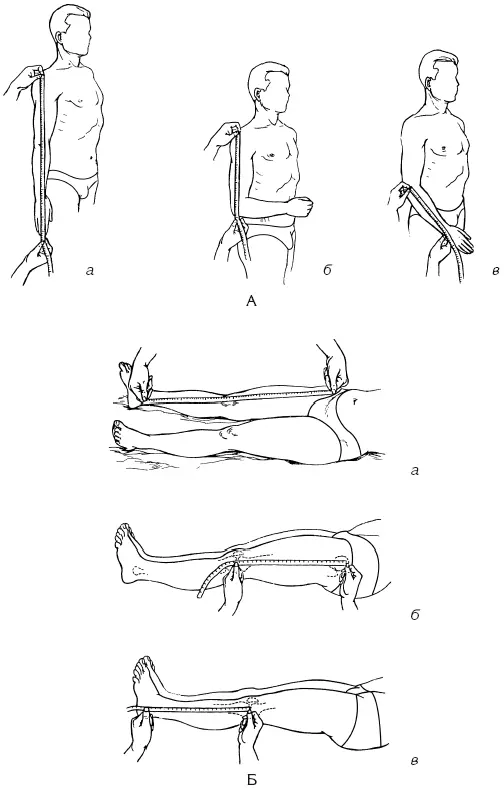

Рис. 15.исследование:

А— длины верхней конечности (а); длины плеча (б) и длины предплечья (в); Б— длины нижней конечности (а); длины бедра (б); длины голени (в)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: