Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Название:«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиотека-фонд Русское зарубежье, Русский путь

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85887-309-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) краткое содержание

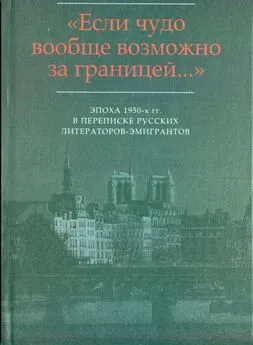

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.

Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли». Владимир Федорович Марков (р. 1920) — один из самых известных представителей второй волны эмиграции, поэт, литературовед, критик, в те времена только начинавший блестящую академическую карьеру в США. По всем пунктам это были совершенно разные люди. Терапиано — ученик Ходасевича и одновременно защитник «парижской ноты», Марков — знаток и ценитель футуризма, к «парижской ноте» испытывал устойчивую неприязнь, желая как минимум привить к ней ростки футуризма и стихотворного делания. Ко времени, когда завязалась переписка, Терапиано было уже за шестьдесят. Маркову — вдвое меньше, немного за тридцать. Тем не менее им было интересно друг с другом. На протяжении полутора десятков лет оба почти ежемесячно писали друг другу, сообщая все новости, мнения о новинках и просто литературные сплетни. Марков расспрашивал о литературе первой волны, спорил, но вновь и вновь жадно выспрашивал о деталях и подробностях довоенной литературной жизни Парижа. Терапиано, в свою очередь, искал среди людей второй волны продолжателей начатого его поколением литературного дела, а не найдя, просто всматривался в молодых литераторов, пытаясь понять, какие они, с чем пришли.

Любопытно еще и то, что все рассуждения о смене поколений касаются не только эмиграции, но удивительным образом схожи с аналогичными процессами в метрополии. Авторы писем об этом не думали и думать не могли, но теперь сходство процессов бросается в глаза.

Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-x гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов, 2008. С.221-354.

«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перед тем как сдать «Гурилевские р<���омансы>», перечел их и не согласен с Моршеном, а согласен с самим собой, с Ивановым и с Адамовичем.

Всего, всего доброго.

Ваш Ю. Терапиано

И. Одоевцева передает Вам привет.

43

16. II.59

Дорогой Владимир Федорович,

Болезнь моя, увы, еще не кончилась. После первой острой фазы, которую ликвидировали в госпитале (должен запастись терпением), вторая фаза будет длиться «много месяцев», по словам врача, и во время нее возможны боли, тошноты и т. д. — всегда так бывает, когда отнят желчный пузырь. Затем все само собой становится на место. А пока — то, что «возможно», меня изводит…

Лежу, сижу в кресле, слаб, кое-как читаю, а сидеть так скучно!

Прочел «Д<���октора> Ж<���иваго>» по-русски и написал о нем. В общем — роман — не роман — личные высказывания — не личные высказывания, но в нем много замечательного и очень сильно изображение «настоящих героев действия» — революционных событий, гражданской войны и т. п. В большой мере это социальный роман, новая форма. Но так, в нескольких словах — говорить трудно.

Статья Ульянова [226]на меня произвела мало впечатления (ее и здесь Водов почему-то перепечатал, кажется, по просьбе Ульянова).

Во-первых, как-то неуместно сейчас делить писателей на «новых» и «старых», затем, в сущности, все сводится к воплю: «вот, своих все хвалите, а нас, таких гениальных, хвалите мало!» И тут же сам чрезмерно хвалит всех своих! С такой «душевной атмосферой» спорить не хочется.

Струве в НРС справедливо указал, что, во-первых, не все «новые» — новые — Кленовский (Крачковский) и Алексеева [227]— старые эмигранты, назвавшиеся почему-то «Ди-Пи». А во-вторых — что о «новых» писали многие.

Я, в частности, писал и о Ржевском, и о самом Ульянове (хотя его «Атосса» [228]не бог весть что), и о многих других.

Меня, кстати сказать, в этой статье почему-то Струве причислил к лику мертвых и в списке поэтов тоже пропустил, очевидно, пора умирать.

Здесь мы не склонны выбирать наследника Г. Иванову, а тем более прославлять сверх меры Кленовского или Алексееву, но если уж говорить о том, кто сейчас может представлять петербургскую традицию, то это Г. Адамович. А его мало знают в эмиграции как раз как поэта, Кленовский же в стиле Маковского, т. е. тот же 1912 г. — тогда так писали — умело, изобразительно-описательно «очень хорошо сделанные стихи», но в нем никак нет какого-либо «frisson nouveau» [229]. И любят его Аргусы, Аронсон и т. д., т. е. люди, не понимающие поэзии, как у нас — Маковского…

Что касается «Рифмы» — я давным-давно доказывал Маковскому, что надо печатать «новых». Добился (через саму Яссен), что приняли Вашу книгу и обещали книгу Моршена, но, конечно, нужно было с самого начала не делать различия между поэтами, такая «политика» озлобила, видимо, «новых».

Кстати, — не имея возможности ездить в Париж (а сюда ко мне друзья из литераторов могут приезжать редко — расстояние), я не в курсе того, как обстоят дела с «Рифмой», т. е. что печатают и когда выйдет.

На всякий случай (мало ли что может случиться!) вот адрес Софии Юльевны Прегель, у которой находятся все рукописи, присланные в «Рифму»: S. Pregel-Rovnicki, 17, rue des Petites Ecuries, Paris X. К ней Вы всегда можете обратиться за справкой.

Я еще не читал «Мосты» — Ваш спор с Берберовой (или, вернее, спор Б<���ерберовой> с Вами [230]) меня интересует. На днях в «Р<���усской> м<���ысли>» некто Сергеев (мне не известный) разгромил «Мосты» [231]с точки зрения того, что они так подобрали материал, что он подтверждает все тезисы советской пропаганды (американцы — высылка власовцев — звери, у Берберовой — жизнь в Америке — засилье машин, все тоскуют по родине — Алексеева и т. д.). Если это действительно так, то редакция совершила тактическую ошибку.

А в «Н<���овом> ж<���урнале>» очень плох, бездарно задуман и бездарно исполнен рассказ Ульянова [232]: вот и хвали его «как Бунина»!

Ну вот, заболтался… Это оттого, что все время сижу «на цепи».

Крепко жму Вашу руку.

И<���рина> Н<���иколаевна> и И<���рина> В<���ладимировна> шлют Вам привет.

Ваш Ю. Терапиано

44

26. III.59

Дорогой Владимир Федорович,

Да, пришлось мне немало помучиться, но теперь это уже, слава Богу, позади.

Боли прекратились — и другие «нежелательные» явления.

Был у моего доктора — прошел последнее radio [233]— говорит: «болезнь ликвидирована».

Таким образом, на этот раз, как будто, «вылез из ямы».

Начал опять журнальную работу.

Прочел «Мосты». (О них хотел писать во время моей болезни Адамович — пока ничего не написал, но его статья была объявлена в «Р<���усской> м<���ысли>» [234].)

В Вашей статье, мне кажется, интересна интуиция — указание, что выход из тупика может оказаться в «большой форме», но фактическая сторона — не полна.

В XX веке, особенно после революции, «большая форма» не новость, а выхода пока — не оказалось.

Кто ее не пробовал: «Царь-Девица» («Царь-Дура», как назвали ее — 158 стр. текста) М. Цветаевой, ее же «Молодец», «Крысолов», «Поэма Горы», — не говорю уже о Пастернаке, Сельвинском и др. в Советской России современниках.

Наконец — единственная небольшая удача — «Станция Зима» Евтушенко.

Берберова, конечно, не права, назвав «Соррентинские фотографии» Ходасевича «большой формой».

Сейчас она «горой стоит» за Ходасевича, которого мучила при жизни, — был свидетелем, — но это так, заметка на полях.

Читали ли Вы еще одну «большую форму» эмигрантского поэта — «Дневник в стихах» Н. Оцупа? [235]

Писал о нем (о Н. О<���цупе> [236], а не о «Дневнике») на днях и вспомнил Вас. Хотя в общем, на 365 стр. текста, все одним и тем же размером, в «Д<���невнике>» есть много хороших страниц, а иногда и прекрасных «пассажей», в целом эту вещь подвергли остракизму. Никто о ней не писал — м. б., потому, что и не читали. У кого, в самом деле, хватило бы терпения прочесть, от доски до доски, 365 страниц?

Н. Оцуп искал спасения своей души путем водительства «Беатриче», но попутно как-то интуитивно обратился к «большой форме».

Ответы на вопросы: 1) Адамович никогда не издавал своих стихов в «Рифме»; 2) к Прегель пока нет смысла обращаться, т. к. Ваша книга идет в набор, как только выйдет книга И. Яссен, уже печатающаяся; 3) к Бенедиктову я отношусь «не плохо». Согласен также, что, увы, «ни тайны, ни глубина», а талант вершат дело.

Ирина Одоевцева ответила в «Р<���усской> м<���ысли>» Ульянову — и загорелся в Париже бой. Часть поэтов стала против нее, часть — за, и появились также в «Р<���усской> м<���ысли>» «письма в редакцию». А ответила И. О<���доевцева> по существу правильно. Лишнее только, что она в ответе повторила, как переделали здесь в поэтических кругах ульяновское определение Л. Алексеевой: «Дева Феврония» в «ДеваХаврония» — это был гафф.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: