Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Название:«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиотека-фонд Русское зарубежье, Русский путь

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85887-309-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) краткое содержание

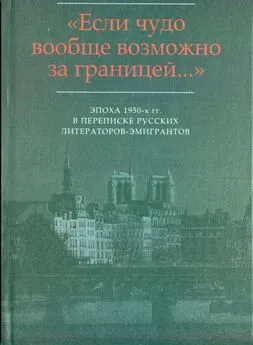

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.

Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли». Владимир Федорович Марков (р. 1920) — один из самых известных представителей второй волны эмиграции, поэт, литературовед, критик, в те времена только начинавший блестящую академическую карьеру в США. По всем пунктам это были совершенно разные люди. Терапиано — ученик Ходасевича и одновременно защитник «парижской ноты», Марков — знаток и ценитель футуризма, к «парижской ноте» испытывал устойчивую неприязнь, желая как минимум привить к ней ростки футуризма и стихотворного делания. Ко времени, когда завязалась переписка, Терапиано было уже за шестьдесят. Маркову — вдвое меньше, немного за тридцать. Тем не менее им было интересно друг с другом. На протяжении полутора десятков лет оба почти ежемесячно писали друг другу, сообщая все новости, мнения о новинках и просто литературные сплетни. Марков расспрашивал о литературе первой волны, спорил, но вновь и вновь жадно выспрашивал о деталях и подробностях довоенной литературной жизни Парижа. Терапиано, в свою очередь, искал среди людей второй волны продолжателей начатого его поколением литературного дела, а не найдя, просто всматривался в молодых литераторов, пытаясь понять, какие они, с чем пришли.

Любопытно еще и то, что все рассуждения о смене поколений касаются не только эмиграции, но удивительным образом схожи с аналогичными процессами в метрополии. Авторы писем об этом не думали и думать не могли, но теперь сходство процессов бросается в глаза.

Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-x гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов, 2008. С.221-354.

«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

(Идея в том, что увлечение космическими полетами и освоением иных миров может заполнить пустоту, образовавшуюся в душе современного человека после того, как распалось прежнее миросозерцание, основанное на христианстве.)

Ирина Владимировна пишет сейчас в «Р<���усской> м<���ысли>», но все время болеет — климат у нас в Gagny очень нездоровый, сырой и туманный, а тут еще скопление людей (150 вместе с персоналом) — один другому передает бациллы.

Н. Лосский (в 90 лет!) ни с того ни с сего напал на Вивекананду и наговорил много неверного об индуизме [264].

Решил ответить [265]— может завязаться полемика, но пусть! А вот с Жернаковой-Николаевой, привязавшейся по поводу выпавшего слова в цитате из проф<���ессора> Джемса, — беда. Знаете ли Вы эту даму? Причем тут египтология, если она «магистр философии»? А ее исторические рассказы в «Р<���усской> м<���ысли>» из рук вон плохи, беда, что у Зайцева на все свои взгляды, этому мы обязаны плохими стихами в «Р<���усской> м<���ысли>».

Шлю Вам наилучшие пожелания, Ирина Владимировна просит передать Вам привет.

Ваш Ю. Терапиано

50

22. III.60

Дорогой Владимир Федорович,

«Когда разгуляется» — подарок, ради Бога, не присылайте мне никакой книги.

«Воздушные пути» Гринберг мне наконец прислал.

Пока прочел только поэму Ахматовой, от которой я далеко не в восторге — прежде всего — криптограмма, и затем — ряд срывов. Но об этом думаю поговорить со временем отдельно, а пока дал «В<���оздушные> п<���ути>» Ирине Владимировне.

Готова Ваша книга, она хорошо сделана типографски, новая «Рифма» (в руках С. Прегель) гораздо тщательнее издает, чем Маковский.

Жаль, что Вы ошиблись с разбивкой, но читатель этого не замечает. Сейчас официально вышла книга Корвин-Пиотровского [266]; в апреле я должен дать о ней отзыв в «Р<���усской> м<���ысли>», а затем напишу о «Гурилевских», которые я люблю [267].

Неужели Бурлюк [268](тот самый!) еще жив и до сих пор устраивает выставки? Просто чудо какое-то! Я так привык, что все имена, которые я знал в юности, уже «по ту сторону»…

Даже здесь, в Париже, скоро никого не останется из моих литературных сверстников.

Сегодня опять в «Р<���усской> м<���ысли>» Вишняк отвечает Ульянову. Я принципиально против «сведения счетов», тем более что все наши споры на руку нашим врагам, а все спорящие в первую очередь стараются сказать «последнее слово» и мало думают об объективной истине [269]. Разбираться в «методах сыска» тоже не хочется, но раз здесь Ульянов говорил, что сидел в то время в тюрьме, когда, по Николаевскому, сотрудничал в советском журнале, то «мутно» на душе — все это представляется ненужной человеческой путаницей.

На днях мне дали книгу Р. Гуля «Жизнь на фукса», издание Госиздата в 1927 г. (а сам Гуль был с 1918 г. за границей, в Германии) — он тогда, как сам пишет, «хотел сотрудничать в советской газете» («Накануне»). А теперь… Но стоит ли задумываться над тем, как осуществляется принцип мимикрии в «виде» «человек»?..

«Зеленая лампа» (точнее: а lа «3<���еленая> л<���ампа>») процветает. Ученый священник, бывший пражский поэт о. Александр Туринцев [270]сделал доклад «О причинах неверия», в котором было много интересного материала (по католической статистике, «практикующих» верующих среди французских рабочих — 2 %).

23/IV — прения по этому докладу, т. к. в первый раз времени не хватило. 9 апреля я читаю доклад «О зарубежной поэзии 1920–1960 гг.» [271], а во втором отделении поэты читают свои стихи (давно не было такого коллективного выступления).

Говорить буду о поэзии, о ее путях и задачах, а не о поэтах, иначе потребовалось бы для доклада часов 20.

Буду ждать автографа «Гурилевских».

Как Моршен? Пишет ли? И что? Я очень огорчен, что И. Елагин (58 книга «Н<���ового> ж<���урнала>» [272]) впал в плохую маяковщину — а человек он талантливый. Что это — недостаток вкуса?

Шлю Вам сердечный привет — мой и Ирины Николаевны.

Ваш Ю. Терапиано

Послала ли Вам Софья Юльевна «Поражение» К<���орвин>-Пиотровского? Прилагаю письмо И.В. О<���доевцевой>.

51

15. IV.60

Дорогой Владимир Федорович,

Вчера появилась в «Р<���усской> м<���ысли>» статья о Ваших «Гурилевских» (и о книге Корвин-Пиотровского) [273].

Ирина Владимировна посылает ее Вам, поэтому я не буду вкладывать вырезку.

Почему университет (т. е. его славянский отдел) не подпишется на «Р<���усскую> мысль»? Если не ошибаюсь, так сделал Иваск.

Посылать же отдельные статьи — канитель, к тому же трудно будет и Вам пересылать их обратно.

Мне понравилась Ваша статья в «Воздушных путях» [274], А<���дамович> на нее напал, по обыкновению, слишком придирчиво [275]: ведь Вы же и не собирались дать исчерпывающий обзор, это ведь скорее «в общих чертах», как иллюстрация вообще стихов и прозаиков.

Здесь тоже от всех слышал хорошие отзывы о «Г<���урилевских> р<���омансах>».

Елагин же в последнем выпуске «Н<���ового> ж<���урнала>» занялся такой маяковщиной, что я его ругнул [276]. И тут вот уж, действительно, не думал не гадал, доставил торжество Лифтону [277].

Я совершенно его не знаю, но принципиально даю мягкие отзывы обо всех начинающих в первый раз, он вот и попал в эту «точку». Жаль, если он неправильно воспримет отзыв и слишком задерет нос: лучше бы учился и работал, тогда и из него может получиться толк. Но с другой стороны, как ни наивна его реакция, здесь можно и растрогаться: «вот, все-таки…»

Если же у Лифтона есть еще и материальные возможности, то он мог бы со временем что-либо сделать для литературы. Издать, например, хороший альманах или помочь кому-нибудь, например Ирине Владимировне.

Живя в одном доме, вижу ее каждый день и поневоле в курсе всех ее дел. Она все время болеет, ей нужно было бы съездить в горы или на юг, а для этого тех поступлений, которые она имеет (после смерти Иванова некоторые меценаты «освободили» себя, как водится), на это не хватит.

Хотя я (по желанию Водова) и секретарь Комитета по перенесению тела Г. И<���ванова> [278], но мое мнение: лучше бы помогли живой О<���доевцевой>,чем возились бы с мертвым. Я написал намеком об этом епископу Иоанну [279], — м. б., благодаря своим связям, он сможет что-нибудь для нее сделать?

Кроме того, и моральная обстановка, в которой оказалась И<���рина> В<���ладимировна> после смерти мужа, в литературной среде оставляет желать многого. Перед Ивановым «кое-кто» пресмыкался — не столько потому, что действительно любил его стихи, но потому, что боялся его. (Иванов был знаменит своими «убийственными» статьями о тех, на кого гневался). Теперь же эти господа стараются показать И<���рине> В<���ладимировне>, что они «вовсе уж так не почитали Г. И<���ванова>».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: