Вадим Баранов - Горький без грима. Тайна смерти

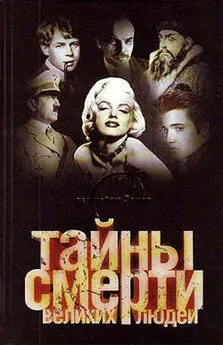

- Название:Горький без грима. Тайна смерти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0135-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Баранов - Горький без грима. Тайна смерти краткое содержание

Документальный роман «Горький без грима» охватывает период жизни М. Горького после его возвращения из эмиграции в Советскую Россию.

Любовь и предательство, интриги и политические заговоры, фарс и трагедию — все вместили эти годы жизни, оборвавшиеся таинственной смертью…

Второе издание переработано и дополнено новыми фактами и документами, содержит большое количество фотографий, в том числе и не вошедших в предыдущее издание.

Книга рассчитана на всех, кто интересуется отечественной историей и культурой.

Горький без грима. Тайна смерти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если признать чудо — возникновение шедевра в условиях предельной внутренней дискомфортности, то надо его объяснять специально. А попыток такого рода даже и не предпринималось. Филологи с головой зарывались в текст, благо четырех томов для любых изысканий более чем достаточно. Но следует ли доказывать, что многое в художественном сознании носит куда более сложное, межтекстовое выражение?

Модель творческого поведения Солженицына совсем иная. Он неизменно служил и служит одному Богу. Верность ему блюдет неизменно, если надо, рискуя всем, вплоть до самой жизни. Гонимый, травимый, он был целостен как художник. В сопротивлении, в борьбе становилась высшая творческая гармония, порождающая подъем духа, порой поразительную продуктивность труда.

Наивно думать, что Солженицын «берет» лагерной темой. Он фундаментально обогащает принципы повествовательного искусства, особенно в сфере психологического анализа, проникновения в тайное тайных личности, что составляет труднейшую и важнейшую задачу творчества (Костоглодов в его преодолении страшной болезни). И, надо полагать, духовная целостность автора была одним из важнейших источников его творческих побед.

Проводя параллель Горький — Солженицын и не стремясь ни в какой мере умалить значение подвига Солженицына, не будем все же забывать очевидного: он боролся в иных условиях, в пору оттепели, контактов с Западом, прорвавших железный занавес. В 30-е годы все выглядело бы иначе.

Но вернемся все же еще раз к солженицынской оценке Горького. Существует старинная истина: все понять — значит все простить. Нет, ее вовсе не следует причислять к разряду абсолютных. Всепрощение — не лучший способ оценки жизненных ценностей. И все же какой-то здравый смысл этот постулат в себе несет. По крайней мере его можно толковать так: не опускаясь до полного всепрощения, быть по-человечески более терпимым к людям, их слабостям, понимать, каких усилий, а то и мучений стоило им преодоление препятствий и преград на пути к избранной цели. Для нас важно не только то, каких результатов добивался и добился человек, но и какими нравственными мотивами он руководствовался при этом.

Пришла пора не только решительно отказаться от устаревших штампов и стереотипов, но идти дальше, с учетом наших новых знаний о Горьком и его эпохе.

В последние годы в литературоведении завязался разговор о принципах построения научного курса истории русской литературы XX столетия. Если говорить об объемных очертаниях этого труда, то под его сводами должны найти место сразу три кита, существовавших дотоле изолированно друг от друга: предоктябрьская литература, послеоктябрьская литература и литература русского зарубежья. Эту идею я выдвигал еще в 1974 году, но тогда она прозвучала преждевременно, так как могла нарушить дремотное благополучие застоя. (Естественно, наше конкретное представление о каждом из слагаемых к настоящему времени существенно изменилось, и в первую очередь это, разумеется, относится к зарубежью, но в принципе вопрос был поставлен уже тогда.)

Совершенно независимо от чьего-либо желания или нежелания Максим Горький со всеми его взлетами и падениями — центральная фигура уходящего в вечность XX столетия. И постичь закономерности развития художественного сознания века без обращения к нему и его наследию невозможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О пользе помахать руками после драки, или Какие полемические вихри бушевали над головой Буревестника в последние годы

Казалось бы, сюжет нашего биографического повествования исчерпал себя, конец — делу венец. И могут сказать: надо ли ворошить угли почти угасшего костра, вспоминать те нападки на писателя, которые возникали, набирая силу, на протяжении двух десятилетий? Так сказать, на всякое чиханье не наздравствуешься, после драки кулаками не машут и т. д.

Но разговор в конце концов не только о Горьком. Разговор о нас с вами. И уроки, которые мы можем и должны извлечь из всего сказанного, носят, на мой взгляд, куда более широкий, общезначимый характер. Выросшие в условиях отсутствия свободы слова, мы оказались неспособными достойно использовать эту столь желанную свободу, когда она неожиданно обрушилась на наши головы. У некоторых, думается, при этом даже несколько «поехала крыша».

Разве свобода — это только возможность говорить все, что заблагорассудится, поскольку есть уверенность, что теперь тебе за это «ничего не будет»? Подлинная свобода, исключающая внешнее принуждение, подразумевает включение нравственной самодисциплины. Если угодно — добровольного самоограничения, ничего общего не имеющего с пресловутой самоцензурой. Я говорю о самоограничении как неотъемлемой черте подлинного профессионализма, а профессионализм — антипод анархического дилетантизма.

Свое известное философское эссе А. Герцен назвал «О дилетантизме в науке». Помнится, уже в советские времена в одном из журналов появилась статья, варьирующая герценовский заголовок: «От дилетантизма к науке». А нынче, сталкиваясь с огорчительными тенденциями в литературоведении, я понял, что пора бы всерьез поговорить о проблеме «От науки к дилетантизму».

Профессионал спокойно доказывает. Дилетант самонадеянно провозглашает. Свобода — это семь раз отмерь и один раз отрежь. Псевдосвобода — режь, не раздумывая, а измерять будем после. А то и вовсе не станем предаваться этому обременительному занятию: мерить всегда гораздо труднее, чем отрезать.

Что же касается Горького, то не стоит предаваться эйфории, полагая, что трудная правда о нем наконец взяла верх над различного рода домыслами и невежественными обвинениями (у писателя достаточно реальных ошибок, чтобы приписывать ему мнимые). Мера непонимания трагедии Горького оказалась столь велика, корни воинствующего нигилизма — столь живучи, что побеги отживших, казалось бы, концепций опять пошли в рост.

Перенесемся на четверть века назад, чтобы воссоздать ту атмосферу, в которой господствующая идеология растила и пестовала благостный миф об основоположнике социалистического реализма.

Вспомним поездку группы советских и зарубежных литераторов на теплоходе на родину писателя в связи со столетием со дня его рождения. Макс Фриш описывает путешествие в город Горький так: «Пленум на палубе. Сидим в наушниках. Чайки. Каждый оратор говорит о Максиме Горьком одно и то же. Перевод с тринадцати языков совершенно излишен: Горький как пролетарский писатель, как основоположник социалистического реализма. Постепенно я начинаю понимать (без наушников) по-испански, по-румынски, по-португальски, по-фински, даже на языке, который не могу разгадать. Максим Горький и его конфликт с Лениным, его эмиграция после революции, Максим Горький и Сталин, писатель и государственная власть — об этом ни слова». Во время роскошного банкета вечером, продолжает свой рассказ Фриш, «некий усердный румын снова напоминает в микрофон, что Максим Горький был пролетарским писателем, является таковым и таковым останется. Пожилой господин из Праги уверяет в этом; какой-то индиец это подтверждает».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: