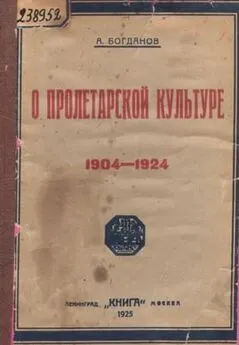

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924)

- Название:О пролетарской культуре (1904-1924)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательское товарищество «Книга»

- Год:1924

- Город:Ленинград-Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Богданов - О пролетарской культуре (1904-1924) краткое содержание

О пролетарской культуре (1904-1924) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В эпоху первобытного консерватизма вопрос о «нормах» человеческой жизни являлся чрезвычайно упрощенным, точнее даже – не существовал. Данная, сложившаяся форма жизни и есть абсолютно-должное; ее консерватизм есть ее норма. Ничто не должно изменяться; все должно быть, как было и как есть: такова «всеобщая норма» первобытной психологии.

Но, в сущности, это даже не норма. Всякая норма предполагает более или менее сознательную формулировку, и предполагает мысль о возможности «нарушения». Первобытный консерватизм свободен от всякой сознательной формулировки, в ней нет надобности, потому что нет мысли о возможности «нарушить» этот консерватизм. Он существует, и его так же мало требуется формулировать в виде нормы, как инстинкт самосохранения, чистейшей формой которого он является. Все, что его нарушает, – внешняя и враждебная сила для первобытного человека; и против всего этого человек борется стихийно, повинуясь непосредственному импульсу своей организации, а не голосу совести, правового сознания или хотя бы благоразумия, выражающему свои требования в вида различных «норм».

Над первобытной жизнью царит «обычай», – так принято ее характеризовать. Но этот «обычай» вовсе не то, что называют таким именем в современном мире: он не есть старая, известная всем норма, не правило, которым люди руководятся и которого стараются не нарушать, а тысячелетняя привычка, составляющая нераздельную часть человеческого существа. Бывают случаи, что и этот «обычай» нарушается: но для первобытного сознания – это просто нарушение естественного порядка фактов, все равно как рождение двухголового чудовища или солнечное затмение. Чудовищного младенца выбрасывают, нарушителя обычая убивают или изгоняют, темную силу, помрачающую солнце, стараются отогнать стрелами – все это психологически-однородные действия, проявления бессознательного и безусловного консерватизма жизни, инстинкта самосохранения в первичной фазе его развития.

Люди, принадлежащие к одной первобытно-родовой группе, психологически настолько же тожественны между собою, насколько одинаково организованы физически. Благодаря этому их взаимные отношения бесконечно просты и чужды всяких противоречий. Нормы же нужны только там, где отношения сложны и противоречивы. Вот почему первобытная жизнь их не знает, вот почему ей незнакомы даже те основные представления, которые составляют необходимое содержание всякой нормировки. В этом далеком от нас мире нет места идеям «должного» и «не должного», «принуждения» и «свободы», «закона» и его «нарушения». Есть только непосредственная жизнь, которая судорожно борется против всего нарушающего одинаковый в бесчисленных повторениях цикл ее стихийного течения.

Нормы человеческой жизни выражают собою познание «добра и зла». Царство их начинается с грехопадением человека.

Грехопадение это совершилось не в один день и не в тысячу лет: оно было долгим, страшно медленным процессом. Состояло оно в том, что жизнь все более переставала быть абсолютно верною тому, чем она была, – переставала быть верною своей изначальной окаменелой фирме.

Как бы ни были редки и случайны полезные изменения первобытно-консервативной жизни, но они сохраняются с нею, потону что помогают ей сохраняться, тогда как все иные изменения губят ее и гибнут вместе с нею. Путем бесконечного накопления бесконечно-малых создаются новые реальные величины. Сила жизни возрастает и перевешивает в борьбе силы враждебной природы.

Избыток энергии вызывает рост жизни, и накопляясь, порождает потребность в новых формах ее равновесия. Чем быстрее совершается накопление энергии, тем сильнее потребность в новых комбинациях и отношениях, тем менее возможно и целесообразно простое сохранение данных форм.

Таким образом, в силу необходимости, из простого повторения неизменных циклов жизнь мало-помалу начала превращаться в развитие, из голой борьбы за сохранение того, что есть, в борьбу за большее. Данное перестало быть для нее единственной целью и нормой.

Зарождающееся развитие не могло быть иным, как стихийным развитием, возникающая борьба за большее в жизни – иною, как бессознательной борьбой. Движение вперед было непроизвольным и чуждым планомерности. Поэтому в каждый данный момент, в каждом данном проявлении оно оказывалось частным и односторонним, а не целостным и общим. Оно нарушало сложившуюся гармонию жизненной системы. Тогда выступал на сцену старый инстинкт сохранения данного, стремление отстоять и восстановить прежнюю гармонию; но победить вполне он уже не мог, потому что сила развития возрастала, и, отступая перед нею в борьбе, он переходил в новую форму – стремление положить границы нарушению сложившейся гармонии. Здесь и лежит исходная точка образования принудительных норм.

Так, если в коммунистических родовых общинах начинали все чаще появляться случаи захвата отдельными их членами в исключительное пользование каких-нибудь средств труда или потребления, – орудий, одежды, украшений, – то, несомненно, что эти факты – исторически вполне прогрессивные – глубоко сотрясали весь строй общинной жизни и вызывали болезненную реакцию. Но простое их подавление, какое практиковалось, разумеется, вначале, не достигало цели; они повторялись чаще и чаще, их неизбежность входила в коллективное сознание, оно вынуждено было к ним приспособляться. Тогда его полубессознательное творчество приводило к некоторому компромиссу: «новое» допускалось, но до известного предела, за которым начиналось подавление. Воплощением компромисса была норма обычая: «это можно, а этого нельзя». «Нельзя» означало реальную санкцию нормы – общественное принуждение, насилие, направленное против ее нарушителя. Таков был первый плод коллективного творчества, направленного на борьбу с противоречиями социального развития.

Что же именно довело людей до такого греховного состояния, при котором уклонения от сложившихся форм жизни перестали быть совершенно исключительным явлением, вошли в цепь естественных событий?

Дело началось с того, что психологическое тожество людей одной группы исчезло, их мышление сделалось не «сплошным». Разделение труда стало шаг за шагом вытеснять прежнюю его однородность; а оно было в то же время разделением опыта. Содержание трудовой деятельности людей становилось все более различным; материал впечатлений, над которым приходилось работать мышлению, был для земледельца уже не тот, что для лесного охотника, у охотника не тот, что у рыболова. Имея дело с неодинаковым материалом, мышление отдельных людей все чаще приводило к неодинаковым результатам. Общество превращалось в непрерывно усложняющуюся комбинацию элементов возрастающей разнородности. Жизненные проявления людей оказывались все менее согласованными, возникала глубокая и сильная потребность в их согласовании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Богданов - Праздник бессмертия [Современная орфография]](/books/1075616/aleksandr-bogdanov-prazdnik-bessmertiya-sovremenna.webp)