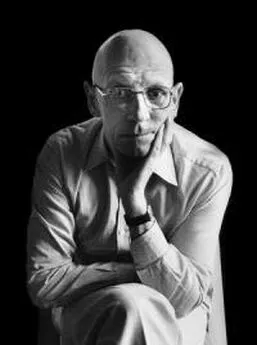

Мишель Фуко - Жизнь: опыт и наука

- Название:Жизнь: опыт и наука

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Жизнь: опыт и наука краткое содержание

Жизнь: опыт и наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, поначалу вопрос этот был услышан как сравнительно второстепенное вопрошание: философию здесь расспрашивали о форме, в которую она может облачаться, об образе, который она может принимать в тот или иной момент в истории и о последствиях, которые из этого всего могут проистекать. Вскоре, однако, обнаружилось, что ответ, который давали на этот вопрос, содержал в себе риск выйти далеко за эти границы. "Просвещение" предстало в такой момент истории, когда философия обнаружила возможность конституировать себя в качестве образа, определяющего эпоху, а сама эпоха оказалась формой осуществления этой философии. Оказалось возможным прочитать философию на языке черт, присущих той эпохе, когда эта философия появляется, прочитать ее как связное выражение, систематизацию и рефлексивную форму существования этой эпохи. Равно и эпоха в своих фундаментальных характеристиках предстает не иначе как возникновение и проявление того, чем в своей сущности и является философия. Философия в таком случае предстает в качестве элемента, в каком-то смысле проявляющего различные значения той или иной эпохи, как впрочем, можно было бы сказать и наоборот: в качестве всеобщего закона, фиксирующего надлежащий каждой эпохе облик. Стало возможным прочтение философии одновременно и внутри рамок всеобщей истории и как принципа расшифровки любой последовательности исторически: событий. С этих пор вопрос о "настоящем моменте" становится для философии вопрошанием, с которым она уже больше не может расстаться: в какой мер” этот "момент" принадлежит общему историческому процессу, а в какой — философия является тем местом, в котором история сама должна расшифровывать себя с точки зрения условий своей собственной возможности?

Таким образом, история стала важнейшей проблемой философии. Нужно был(бы, конечно, еще посмотреть, почему это вопрос о Просвещении, никогда окончательно не исчезая, имел такую разную судьбу в немецкой, французской и англосаксонской традициях, почему это в каждой из них вопрос этот имел, последствия для разработки столь различных областей и в столь разное вpeмя. Немецкая философия позволила ему реализоваться главным образом в форм исторической и политической мысли об обществе, с центральной проблеме религиозного опыта в его взаимоотношении с экономикой и государством. О пост-гегельянцев через Фейербаха, Маркса, Ницше и Макса Вебера вплоть до Франкфуртской школы и Лукача — все развитие немецкой философии свидетельствует об этом. Во Франции именно история наук послужила основой для возвращения к философскому вопросу о том, что такое Просвещение; критические работы Сен-Симона, позитивизм Конта и его последователей были призваны определенным способом подхватить вопрос Мендельсона и Канта и вновь поставить его в масштабе всеобщей истории общества. Знание и вера, научная форма познания и религиозные содержания представлений, или: переход от донаучного к научному, конституирование рациональной власти на почве традиционного опыта, появление внутри истории идей и верований некоего типа истории, характерного для научного познания, которое рассматривается при этом как источник и предельная форма рациональности, — именно в этом контексте, через позитивизм, но также и через тех, кто встал к нему в оппозицию, через шумные дискуссии о сциентизме и о средневековой науке, был перенесен во Францию вопрос о Просвещении. И если феноменология после долгого пребывания на границе в конце концов также проникла сюда, то произошло это несомненно именно в тот момент, когда в своих "Картезианских размышлениях" и в "Кризисе" Гуссерль поставил вопрос о взаимоотношении между западным проектом универсального развертывания разума, позитивностью наук и радикальностью философии.

Вот уже в течение полутора столетий история наук с очевидностью выступает в качестве ставки в философской игре. И пусть работы таких авторов, как Койре, Башляр, Кавайе или Кангилем отсылают нас к "региональным", хронологически определенным областям истории наук, — работы эти выступили все же в качестве очагов важных собственно философских разработок в той мере, в которой они высвечивали различные грани этого сущностно значимого для современной философии вопроса о Просвещении.

Если бы нужно было найти что-то соответствующее работам Койре, Башляра, Кавайе или Кангилема за пределами Франции, то искать следовало бы, конечно, где-то вблизи Франкфуртской школы. Стиль тут, правда, совсем другой, равно как и подход и сами изучаемые области. Но и те и другие ставят в конечном счете вопросы одного и того же плана, даже если первых преследуют воспоминания о Декарте, а вторых — тень Лютера. И это вопросы, которые следует адресовать рациональности, той, которая претендует на всеобщность и при этом развертывается благодаря случайному, утверждает свою целостность, но действует только посредством частичных изменений, той рациональности, которая сама утверждает свою валидность при помощи своего же собственного суверенитета, но оказывается при этом неразрывно связанной в своей истории с разного рода порабощающими ее вилами инерции, тяготения, принуждения.

Во французской истории наук, равно как и в немецкой критической теории, речь, собственно, идет о глубинном изучении того разума, структурная автономия которого несет с собой историю всевозможных догматизмов и деспотизмов, — разума, следовательно, который достигает своего освобождения лишь при условии, что ему удается освободиться от себя самого.

В центр того, что волнует философскую мысль сегодня, вопрос о Просвещении был вновь поставлен благодаря многочисленным процессам, которыми была ознаменована вторая половина XX в. Первый из них связан с той ролью, которую приобрела научная и техническая рациональность в развитии производительных сил и в игре политических решений. Второй — это собственно история "революции", носителем чаяний о которой и выступил с конца XVIII в. тот самый рационализм, который мы теперь вправе спросить о его участии в тех последствиях установления деспотизма, среди которых эти чаяния затерялись. Наконец, третий— это то движение, в русле которого — на Западе и у Запада — стали спрашивать о том, что дает право его культуре, науке, социальной организации и, в конечном счете, самой его рациональности претендовать на универсальную значимость. Не есть ли это только иллюзия, обусловленная его господствующим положением и его политической гегемонией? Два века спустя после своего появления вопрос о Просвещении возвращается одновременно и как способ осознания Западом своих нынешних возможностей и доступных для него свобод, но также и как способ спросить себя самого о своих собственных границах и полномочиях Разум — это и деспотизм, и свет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: