Михаил Попов - Философия производительного труда

- Название:Философия производительного труда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Попов - Философия производительного труда краткое содержание

Философия производительного труда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

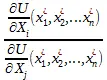

С помощью метода множителей Лагранжа получим, что для выбранного потребителем вектора (  ,

,  ,…,

,…,  ), максимизирующего его функцию полезности при данном доходе, справедливы следующие соотношения

), максимизирующего его функцию полезности при данном доходе, справедливы следующие соотношения

(

(  ,

,  ,…,

,…,  ) =

) =  ; i, j = 1,…,n.

; i, j = 1,…,n.  (

(  ,

,  ,…,

,…,  ) =

) =  .

.

где  — предельная полезность i-го продукта,

— предельная полезность i-го продукта,

— предельная полезность j-го продукта.

— предельная полезность j-го продукта.

Как видим, в этой модели цены пропорциональны предельным полезностям. Действительно,

=

=  .

.

Но какой же вывод следует отсюда и, прежде всего, какой отсюда следует математический вывод? Доказано, что для данной модели, какие бы цены ни взять, они всегда окажутся пропорциональны полезностям. Стало быть, возьмем ли стоимостные цены — они будут пропорциональны полезностям, возьмем ли цены производства — тоже, возьмем любые другие — результат не изменится. А из этого следует тот важный вывод, что потребитель просто будет всякий раз выбирать новый набор (  ) и за счет выбора другого набора значения предельных полезностей на новом наборе окажутся пропорциональными установленным ценам. Цены, следовательно, управляют потребителем, а не потребитель ценами.

) и за счет выбора другого набора значения предельных полезностей на новом наборе окажутся пропорциональными установленным ценам. Цены, следовательно, управляют потребителем, а не потребитель ценами.

Если цены постоянно стоят на уровне стоимости и изменяются только вместе с нею, то для потребителя, который стремится максимизировать свою функцию полезности, предельные полезности для выбранного им набора благ будут постоянно пропорциональны стоимости. Подсунув под равенство словечко «определяют», субъективная школа не только отказалась признать примат производства и объективно социальную точку зрения, но и пошла на искажение математических выводов, выдавая равенство за причинное отношение.

Для трудовой теории стоимости, базирующейся на историческом материализме, центр тяготения цен, закономерная основа цен есть выражение определенных производственных отношений, определяется производством. Примат производства для субъективистов — нечто неприемлемое. Их учение сродни индивидуалистической философии, которую они исповедуют, и отражает психологию субъекта, потребляющего, но не производящего, полностью или частично устранившегося от участия в общественном производстве.

Субъективисты утверждают, что цены определяются субъективными оценками. Чтобы привести теорию субъективистов в соответствие с действительностью, ее нужно перевернуть, поставить с головы на ноги. Производство определяет цены и доходы, доходы и цены определяют субъективные оценки и, следовательно, в конечном счете, как цены, так и субъективные оценки определяются производством.

На модели индивидуального поведения потребителя мы видели, как это может происходить и видели, что цены и даже стоимости могут оказаться равными предельным полезностям. Но это равенство марксисты истолкуют в том смысле, что цены управляют субъективными оценками, определяют величину предельных полезностей, а субъективисты, искажая действительность, истолкуют это равенство в противоположном смысле — будто субъективные оценки определяют цены. Если отклонить эти необоснованные претензии субъективистов, то из теории предельной полезности можно извлечь объективно верное. Ее можно использовать для объяснения поведения потребителя на капиталистическом рынке под воздействием складывающихся на рынке цен.

3.3. «Открытие» информационной природы труда

Это «открытие» в советской экономической литературе принадлежит академику В. А. Трапезникову. Приведем по возможности полнее аргументацию, с помощью которой предпринималась попытка доказать информационную природу труда, чтобы читатель смог самостоятельно оценить ход мысли, приведший к такому сногсшибательному выводу.

«При создании потребительной стоимости, — писал В. А. Трапезников, — используются вещество, энергия и информация. Употребляя вещество, живой организм «генерирует» лишь в процессе размножения. Энергию (механическую, мускульную) человек «генерирует» при любом виде труда, однако в настоящее время, при общей высокой энерговооруженности, эта энергия почти не имеет значения. В самом деле, средняя мощность, развиваемая человеком физического труда, составляет около 50 ватт. При существующих тарифах на энергию стоимость механической (мускульной) энергии, «генерируемой» человеком, например, землекопом, не превосходит 1% от получаемой им зарплаты. В таком случае, за какой же компонент труда человек получает зарплату? Если не за вещество и не за энергию, то, следовательно, ему оплачивается «генерируемая» им управляющая информация.

В процессе любого труда, — продолжал академик В. А. Трапезников, — да и вообще в любых условиях сознательной жизни, человек непрерывно управляет, идет ли речь о людях физического или умственного труда. Землекоп управляет движением рук, держащих лопату, машинист — работой механизма, руководитель управляет работой предприятия, начальник статистического управления — движением информации, художник, артист, композитор управляют эмоциями людей. Разумеется, каждый из них «генерирует» и известное количество мускульной энергии, однако это, как уже отмечалось, почти не имеет значения. Ведь и в области физического труда, не говоря уже о тонких процессах ремесла, главным является умение, сноровка.

Следовательно, основной продукт труда — это информация (Подчеркнуто не нами. — А. З., М. П. ), частично овеществляемая в предметах труда, частично расходуемая в процессе управления на борьбу с энтропией (неупорядоченностью). Отсюда вытекает, что результат труда, а значит и стоимость (Подчеркнуто автором. — А. З., М. П. ) любого продукта труда, строго говоря, должна измеряться в масштабе информации (Подчеркнуто автором. — А. З., М. П. ). Таким образом, и стоимость производственных фондов — это, в известном масштабе, запасенная информация.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: