С. Матвеев - Логика традиционного общества (древнеиндийские афоризмы). Ориентиры мышления

- Название:Логика традиционного общества (древнеиндийские афоризмы). Ориентиры мышления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005392442

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Матвеев - Логика традиционного общества (древнеиндийские афоризмы). Ориентиры мышления краткое содержание

Логика традиционного общества (древнеиндийские афоризмы). Ориентиры мышления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– На горе огонь ( пратигья ) посылка

– Поскольку там дым ( хету ) довод

– Там, где есть дым, всегда есть огонь ( удахарана ) пример

– Как, например, в домашнем очаге ( упаная ) применение

– Поэтому на горе огонь ( нигамана ) вывод

Цель пятичленного «силлогизма», не только доказать, но и убедить оппонента, произвести его переход на свою сторону. Если аристотелевский метод – это подведение частного случая под общий (афиняне – не спартанцы, Эсхил – спартанец, значит он не афинянин – пример дедукции), то в ньяя доказательство строится на основании «проникновения», «взаимообусловленности», вьяпти (как в примере с огнем и дымом – нет дыма без огня). Этому сложно найти подобие в аристотелевской логике.

Вьяпти буквально означает «пронизанность» и указывает на неизменную соотнесенность между двумя терминами. Этот термин также указывает на возможность нахождения признаков одной вещи в другой, два события взаимообусловлены. Один факт всегда сопровождается другим фактом (нет дыма без огня).

Ньяя говорит о двух типах вьяпти, « неравное обращение» ( асамавьяпти ) имеет место в случае, когда один термин обязательно подразумевает наличие другого, но не наоборот (отношения импликации). Так, наличие дыма свидетельствует о процессе горения, но не наоборот, наличие горения не свидетельствует о наличии дыма. Горение без дыма вполне возможно.

О самавьяпти можно говорить, когда термины «взаимнообращаемы» (познаваемое называемо, а называемое познаваемо) или суждения находятся в отношении эквиваленции: если число делится на два, то оно четное, а если оно четное то оно делится на два.

Соотнесенность ( вьяпти ) на онтологическом уровне означает сосуществование феноменов ( сахачарья ). Например, для того, чтобы дым сопутствовал огню, необходимы условия – определенная температура, влажность. В памяти человека сохраняется связь вьяпти и поэтому он может на ее основании прийти к умозаключению.

Условие, необходимое для соотнесенности на онтологическом уровне двух феноменов, называется упадхи и для того, чтобы вывод получился верным, условия должны быть соблюдены, т.е. всегда при такой-то температуре и влажности огню должен сопутствовать дым. Такую достоверную связь называют нитья анаупадика самбандха и поскольку вьяпти является основой логического вывода, в системе ньяя много внимания уделяется логическим несоответствиям и процессу освобождения условий вьяпти от всех ограничивающих обстоятельств ( упадхи нираса ). Один из способов осуществления этого заключается в рассмотрении отношений при различных обстоятельствах, для того, чтобы обеспечить постоянство связей. Так, суждение «человек ищет где больше платят» не обязательно сохраняет свою истинность во всех культурных традициях. Следовательно, вьяпти не носит постоянный характер. Другой пример: «в реке поднялась вода, так как были дожди», не обязательно обусловлено взаимной связью, поскольку вода в реке могла подняться из-за того, что внизу по течению ее запрудили.

Другой способ – подвергать рассматриваемое отношение сопутствия критической проверке ( тарка ). Для этого к рассматриваемому суждению выдвигают антитезис, истинность которого абсурдна. Из абсурдности антитезиса становится очевидным истинность тезиса. Это то, что мы называем доказательством от противного. Если к суждению «если человек совершил кражу, то его надо привлекать к уголовной ответственности» применить тарка, то получим следующее – «если человек совершил кражу, то его не следует привллекать к уголовной ответственности», а это абсурдно, следовательно истинно первое.

Итак, каким образом можно прийти к заключению о неизменной безусловной связи между вещами? Согласно веданте это сопутствие устанавливается непротиворечивым опытом взаимоотношений между вещами. Это называется пратьякша . Согласно ньяе , сопутствие устанавливается благодаря восприятию класса ( саманья лакшана ), что относится к алаукика пратьякша (сверхчувственному восприятию).

По сути, ньяя пользуется логикой по аналогии, т.е. переходом от частного к частному, однако это делается не на основании аналогии, а на основе, как уже говорилось, другой уже признанной истины и знания их сопутствия ( вьяпти ), например: когда наступает инфляция, имеет место снижение жизненного уровня трудящихся.

Классификация анумана

В ньяе проводится классификация анумана по разным основаниям:

– первая имеет психологические основания,

– вторая основана на природе вьяпти ,

– третья зависит от логической конструкции анумана .

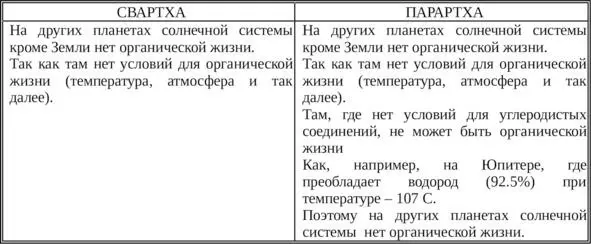

Согласно первой классификации, есть два типа анумана – свартха (личностное знание) и парартха (общезначимое знание). В первом случае доказательство необходимо для самого индивида, имеющего сомнение в каком-то вопросе. Во втором случае проводится детальное доказательство для убеждения противника. Здесь процесс анумана носит более развернутый характер со всеми пятью составляющими ( аваява ). В выводе «для себя» порой достаточно тезиса ( пратигья ) и основания ( хету ), в то время как в выводе «для других» требуется воспроизведение всей пятичленной структуры доказательства.

Вторая классификация («Ньяя-сутра» (II, 34)) ( парартха ) разбивает выводное знание на три категории: пурвават, шешават и саманьятодришта . В случае с пурвават и шешават имеется причинная связь между средним термином и предикатом (мысль о предмете). Выводное знание категории саманьятодришта не имеет такой причинной зависимости. Причина – это безусловный и неизменный антецедент (то, что предшествует) следствию, а следствие такой же неизменный консеквент (то, что следует) причине.

1. Категория пурвават (невидимая причина выводится из наблюдаемого следствия): был дождь (причина), поскольку вода в реке грязная и уровень ее выше (следствие).

2. Категория шешават (невидимое следствие выводится из наблюдаемой причины): будет дождь (следствие), поскольку в небе темные дождевые тучи (причина).

3. Категория саманьятодришта не обладает причинной зависимостью атнецедента и консеквента. В данном случае выводы основаны на непосредственном опыте и здравом смысле. Своего рода, это вывод по аналогии, когда, например, по нахождению луны в разных местах, мы можем сделать вывод о ее движении (В сутре 16 аналогия определяется как «Сравнение есть доказательство сравниваемого из его подобия с известным». Ньяики фактически рассматривали всякое умозаключение как вывод по аналогии).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: