Евгений Фейнберг - Кибернетика, Логика, Искусство

- Название:Кибернетика, Логика, Искусство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Фейнберг - Кибернетика, Логика, Искусство краткое содержание

Кибернетика, Логика, Искусство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В действительности, однако, не видно, почему следует так опасаться внелогического суждения, если оно все равно присутствует в любом научном исследовании (суждение о достаточности опыта). Тогда естественно допустимо и внелогическое суждение о существовании объективного мира. Фактический, исторический ход познания, развитие науки следует именно этому пути, и реально работающий исследователь в своей деятельности пользуется и всегда пользовался именно такой теорией познания. Прекрасным примером осознания этого, примером стройной формулировки схемы процесса познания, сочетающей интуитивное и логическое, является гносеологическая схема, которую постепенно выработал и с исключительной четкостью изложил Эйнштейн. Она заслуживает того, чтобы привести ее здесь.

Эйнштейн в течение всей жизни избавлялся от влияния позитивизма (он и с самого начала расходился с Махом) . Он признавал, что в конце XIX века позитивизм помог расшатать веру в незыблемость законов Ньютона и механистического материализма вообще. Но при этом он говорил: "Если во времена Маха вред наносила господствовавшая тогда точка зрения догматического материализма [17] Вряд ли стоит оговаривать, что под догматическим материализмом Эйнштейн понимал единственно известный ему механистический материализм, а под логикой - формальную логику.

, то в наши дни преобладает субъективистская и позитивистская точка зрения. Сторонники этой точки зрения провозглашают, что рассмотрение природы как объективной реальности - устаревший предрассудок... В любую эпоху господствует какая-нибудь одна мода, причем большая часть людей даже не замечает господствующего тирана" [18б, с.555].

Эйнштейн придавал чрезвычайно большое значение интуиции, которую он превозносил и многократно привлекал к рассмотрению. Но он так и не определил, по-видимому, ни разу, что он под этим понимает. Мы все же увидим, что в большинстве случаев можно определенно сказать: он имел в виду интуицию в философском смысле, но не интуицию-догадку. Как мы уже цитировали, он писал: "Высшим долгом физика является поиск тех общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта интуиция" [18в]. Противопоставление логике, ссылка на установление исходных "законов" для последующей дедукции определенно говорят о том, что здесь имеется в виду подлинная философская интуиция.

Вообще же Эйнштейн тоже различал и вводил в свою теорию познания два типа внелогических суждений, но иначе, чем об этом говорилось выше. Прежде всего, это та интуиция, которую он использует в развернутом изложении своего понимания процесса познания, сформулированном в конце жизни. В письме к М. Соловину от 7 мая 1952 г. он писал [15], [18б с.570]:

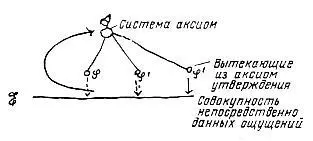

"Схематически я представляю себе эти вещи так:

1. Нам даны Е - непосредственные данные нашего чувственного опыта (у Эйнштейна сказано: "Е - Erlebnisse", что значит переживаемое, событие, явление; глагол erleben означает переживать, испытывать. Мы и в дальнейшем сохраняем несколько чрезмерно распространенный перевод этого слова, содержащийся в русском издании. - Е.Ф. ).

2. А - это аксиомы, из которых мы выводим заключения (следствия, Folgerungen - Е.Ф. ). Психологически А основаны на Е. Но никакого логического пути, ведущего от Е к А, не существует. Существует лишь интуитивная (психологическая), связь, от которой всегда нужно быть готовым отказаться (auf Widerruf ist; быть может, лучше сказать "должна исправляться". Философ М. Соловин, многолетний близкий друг Эйнштейна, переводит на французский словами "jusqu'а nouvel ordre"-остановить новый порядок - Е.Ф. ).

3. Из аксиом А логически выводятся частные утверждения (Aussagen - Е.Ф. ), которые могут претендовать на то, чтобы быть правильными.

4. S сопоставляются с Е (проверка опытом). Эта процедура, строго говоря, также относится к внелогической (интуитивной) сфере, ибо отношение понятий, содержащихся в S, к непосредственным данным чувственного опыта Е по своей природе не является логическим. Но это отношение между S и Е (с прагматической точки зрения) гораздо менее ненадежно, чем отношение А к Е (пример: понятие "собака" и соответствующие ему данные чувственного опыта Е). Если бы подобные соответствия нельзя было устанавливать с высокой степенью надежности (хотя сделать это логическим путем нельзя), то весь аппарат логики не имел бы никакой ценности для "постижения действительности" (пример - теология).

Квинтэссенцией всего этого является вечно сомнительная взаимосвязь всего мыслимого и ощущаемого (чувственных восприятий)" (a11es Gedank1icher mit dem erlebbaren (sinnen - Erlebnisse). - Е.Ф. ).

В этом рассуждении не только четко указаны внелогические, подлинно интуитивные элементы, но даже оценена относительная надежность интуиции при обобщающем опыт выводе аксиоматического базиса А, с одной стороны, при проверке теории данными опыта Е - с другой. Стоит подчеркнуть одну замечательную деталь: по мере сопоставления выводов S с опытом Е аксиоматический базис должен все время проверяться и исправляться, совершенствоваться. Это, в частности, выражено на рисунке тем, что Е представлено не двумя точками - в начале и в конце, а бесконечной прямой, в разные точки которой устремляются теоретические выводы S, S', ..., и из всех этих точек исходит искривленная стрелка, указывающая на необходимость сверяться с аксиоматическим тезисом и в случае необходимости исправлять его. Поэтому связи опытно-чувственного и логического, как и связи аксиоматически-интуитивного с логически-дедуктивным, не являются простыми линейными цепями типа аксиома-дедукция. Они гораздо более сложны и существенно включают многообразные обратные связи.

В этой схеме есть, однако, важная особенность: она исходит только из данных чувственного опыта и ничего не говорит о том, что стоит за ним, не предрешает вопроса о существовании объективной реальности , являющейся источником этих данных и познаваемой с их помощью. Поэтому такая схема может удовлетворить и позитивиста, который скажет, что совокупность "переживаний", чувственных данных опыта Е и есть физическая реальность. Наличие интуитивных элементов (переход от Е к А и от S к проверке Е с корректировкой А) его вряд ли смутит. Оно может быть интерпретировано) просто как наиболее "экономное", наиболее целесообразное упорядочивание, вносимое нашим разумом в данные чувственного опыта, подобное упорядочению слов в словаре с помощью размещения по алфавиту.

Но Эйнштейн не останавливается на этой схеме и позволяет своему разуму идти дальше. Мы говорили до сих пор только об одном из двух внелогических видов знания, которые он допускает, о том, что он сам называл интуицией. Но Эйнштейн (в 1930 г.) говорит также: "Я не могу доказать (имеется в виду, конечно, логическое доказательство. - Е.Ф. ), что научную истину следует считать истиной независимо от человечества, но в этом я твердо убежден. Теорема Пифагора устанавливает нечто приблизительно верное, независимо от существования человека". "Этот стол останется на своем месте, даже если в доме никого не будет". "Мы приписываем истине сверхчеловеческую объективность. Эта реальность, не зависящая от нашего существования, нашего опыта, нашего разума, необходима нам, хотя мы и не можем сказать, что она означает" [18г] (видимо, эту последнюю фразу нужно понимать так: мы не можем дать ей формально-логическое или конструктивное определение. - Е.Ф. ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: