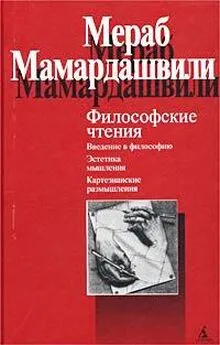

Мераб Мамардашвили - Философские чтения

- Название:Философские чтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:5-267-00413-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мераб Мамардашвили - Философские чтения краткое содержание

Мераб Константинович Мамардашвили — один из интереснейших современных философов, человек безупречного вкуса, магического обаяния и редкой доброты.

Все его интересы были сосредоточены на человеческой личности, ее ответственности и свободе, на роли философии в жизни и ее месте в культуре. Все три работы, включенные в данное издание: «Введение в философию», «Эстетика мышления» и «Картезианские размышления» — посвящены проблеме сознания, которую М. К. Мамардашвили считал предельным понятием философии.

Философские чтения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И такая же ситуация существует в нравственности. Нравственность ведь тоже вечная проблема. В каком смысле? Разумеется, не в том, что мы ее не нашли, а в том смысле, что найденное каждый раз оживает, потому что оно конкретно. Разве есть что-нибудь, что нравственно навсегда, в смысле нормы? Только образец жизни умершего человека или героя. Это вечно. Но вечно как бесконечная длительность сознательной жизни вне нас. А вот так, чтобы мы раз навсегда знали, как правильно поступать, чтобы каждый раз наш поступок был выводим из каких-то правил и был, так сказать, конечным звеном дедукции из этих правил, не выйдет. Нет правил на все случаи жизни. Каждый раз мы полагаемся на что? На интуицию. А я скажу — на развитость, на бытие. Если я есть полностью, то пойму, как мне поступить. Почувствую, что правильно, а что неправильно. Что нравственно, а что безнравственно. Это — вечно. В том смысле, что это все время решается и делается заново.

Так и в философии. Только в философии это распространяется, помимо того, что я говорил о мудрости, на все решающие философские понятия, которые приходится обсуждать каждый раз заново. Скажем, существует проблема субъективного и объективного. И по ее поводу есть разные ответы, и все они противоречат друг другу. Это бесплодный спор, но не в этом дело. Ибо то, что субъективно, или то, что объективно, не дано заранее, раз и навсегда, а нужно устанавливать заново, пользуясь философскими понятиями: что субъективно, а что объективно. Что реально, а что ирреально. Это вечные понятия, но не потому, что мы раз и навсегда можем решить, что объективен внешний мир, физический, и субъективна моя психология. Вовсе нет. А если в объективном мире, вне меня, есть, например, духи? А они же были в мифологиях. Что это? Например, если б этот магнитофон был наделен собственной волей, разве бы я мог обращаться с ним как с чем-то объективным? Он в моих руках превратился бы в ежа, например.

Следовательно, чтобы высказать объективное суждение о чем-то, нужно ввести какие- то посылки, допущения. В том смысле, что в материи (а это предпосылка) не сидит собственная воля. В мире нет духов. И это установлено путем весьма сложных философских рассуждений и усилий. Скажем, еще в XVIII веке Канту приходилось бороться с гилозоизмом, и он утверждал, что гилозоизм есть смерть всякой философии природы. То есть если в природе есть духи, то мы вообще о природе не можем высказывать объективного суждения. И наоборот, мы можем высказывать объективные суждения только в той мере, в какой в природе не допускается существования своевольных, самовольных существ.

Итак, ирреальное и реальное — ничто не распределено заранее. В том числе даже тогда, когда философы обсуждают проблемы физики. Какой вам привести пример смещения объективного и субъективного? Ну, скажем, для Аристотеля движение тел к естественным местам — тело только насильственно может быть выведено, согласно физике Аристотеля, из состояния покоя, и поэтому оно стремится вернуться в свое естественное место — было объективным описанием. Сводкой объективных показаний. А для последующей физики это стало субъективным. Субъективными стали и ощущения тяжести, а в другой физике они считались объективными и т. д. Я могу привести десятки примеров, и все они будут свидетельствовать о том, что философию в этой связи интересуют такие вещи, которые приходится обсуждать всякий раз в новой ситуации. Поэтому и кажется, что она занимается обсуждением одного и того же и что ее проблемы неразрешимы. Но это не так. Философия вообще не занимается проблемами. Она занимается обсуждением бытия. А бытие — оно есть или его нет. Оно не является разрешимой проблемой. Ведь мы не обсуждаем, например, и не считаем проблемой — взволноваться нам при виде друга или остаться равнодушным. Это разве проблема? Или это есть, или этого нет. И если мы отличаем равнодушного человека от неравнодушного, то на чем покоится это различение? Мы просто констатируем, что он родился равнодушным, ему это свойственно. Этот равнодушный, а тот неравнодушный. Почему? Это делается бытием: один поработал, другой не поработал. Поэтому при случае один не останется равнодушным, а другой останется. Но это не значит, что бытие — неразрешимая проблема. Неразрешимая проблема в том смысле, что вообще не проблема. Как и жизнь в целом. Какие-то ее аспекты — да, но жизнь не может быть проблемой.

Вот в этом смысле философия действительно есть учение, или рассуждение, или дисциплина, содержащая в себе вечные проблемы. Но в строгом смысле слова то, что ее интересует, вообще не проблема. И вот на все это дело в истории философии и стал наращиваться особый язык. Я говорил об этом, обходя этот язык, говорил, чтобы ввести вас в философию.

И делал непозволительные вещи для строгого разговора: сравнения, использовал метафоры, обыденные примеры и пр., потому что иначе я бы оказался в замкнутом круге. Мне приходилось бы объяснять какие-то вещи, употребляя уже специальный язык философии, а он сам не объяснен, и поэтому был бы замкнутый логический круг. Необъяснимое я пояснял бы необъяснимым. И ничего бы не получилось. Тогда я от вас просто требовал бы, чтобы вы, как обезьяны пли попугаи, повторяли за мной сказанное иди заучивали наизусть. Это не годится.

Поэтому я стремился сначала создать фон, показать нерв философии, которая остается философией при любом языке. Но история ее состоит, собственно, в том, чтобы вырабатывался язык, называемый теоретическим языком. Теоретическим — потому что он позволяет говорить о том, на что иначе приходилось бы указывать пальцем (а указание пальцем невозможно, потому что все запутано и всего много, пальцев не хватит). То есть я хочу сказать, что теория есть сокращение эмпирического обозрения. Философы выдумывают теоретически что-то, скажем какую-то связь понятий, и потом начинают обсуждать не то, из-за чего придумали эту связь, а саму связь понятий. Она удобней. Только с ее помощью можно что-то выявить, чего в эмпирии не могли бы просто обозреть, не могли бы охватить, и к тому же при этом разные эмпирические факты противоречили бы один другому, переплетались бы, суть дела заменялась бы видимостью и пр. Например, обычная процедура (которая совершается в науке), с которой начинается теория. Допустим, мы захотели исследовать, по каким законам падают тела. Оказывается, чтобы установить это, нужно создать то, чего в действительности нет, что и называется теоретической конструкцией. То есть некое «тело», падающее в вакууме и испытывающее сопротивление. И потом начать изучать средствами математики это нечто несуществующее и получить какие-то выводы, которые затем подтверждаются эмпирически. Как говорят философы, верифицируются опытным наблюдением. Так вот, и в философии то же самое. Я уже говорил вам, почему есть нечто, а не ничто. Или можно сказать так: почему есть одно и многое? Ну ясно, конечно, если введены понятия — одного, многого и т. д., — то только они и могут обсуждаться. Обсуждается не материал, из-за которого введено понятие, а само понятие, потому что материал и понятие могут содержать

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: