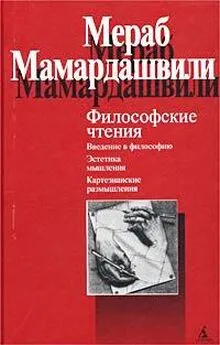

Мераб Мамардашвили - Философские чтения

- Название:Философские чтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:5-267-00413-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мераб Мамардашвили - Философские чтения краткое содержание

Мераб Константинович Мамардашвили — один из интереснейших современных философов, человек безупречного вкуса, магического обаяния и редкой доброты.

Все его интересы были сосредоточены на человеческой личности, ее ответственности и свободе, на роли философии в жизни и ее месте в культуре. Все три работы, включенные в данное издание: «Введение в философию», «Эстетика мышления» и «Картезианские размышления» — посвящены проблеме сознания, которую М. К. Мамардашвили считал предельным понятием философии.

Философские чтения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Быть везде, естественно, невозможно. И во-вторых, незнание — это забывание, и в этом смысле в древней философии и до Аристотеля слово «память» было эквивалентно слову «бытие». Или полноте бытия. Память — это наличие всего в одном моменте. И одновременно то, что подвержено разрушению во времени.

Следовательно, когда человек говорит «я знаю, что я ничего не знаю», то он пытается сделать себя — в смысле стать независимым от того, что проявится со временем в качестве ложного. Попробуйте понять это. Ведь все необходимое происходит в последовательности. Вот, скажем, я что-то знаю или я чего-то не знаю. И мне кажется, что если я не знаю, то узнаю во времени, в последовательности. И чаще всего так и бывает. Например, я сегодня знаю, что тела вращаются в зависимости от того-то. А завтра, то есть в последовательности, я узнаю, что была еще одна зависимость. Скажем, вращение волчка зависит от фактора А. Значит, завтра наши знания могут стать глубже, поскольку узнается что-то другое. Но об этом и идет речь: знание завтрашнего дня должно быть построено так, чтобы оно не разрушалось от того, что выявится или что станет со временем ложным. Ведь нечто, случающееся завтра, бросает свет на сегодня и делает что-то сегодняшнее ложным. Сегодня нужно строить знание так, чтобы это знание не зависело от того, что выявится в качестве ложного со временем. Это немножко другой смысл слов: пребыть раз и навсегда, или целиком сбыться. То же самое, но… как бы проскочить в дырочку настоящего момента, а там — целый мир.

И теперь я могу вернуться к начальному пункту философского рассуждения, а именно: познай самого себя. В каком смысле? В смысле, повторяющем все эти предшествующие смыслы. Например, звезды — это далеко, можно познать, а можно и не знать. Так познай то, что близко, — себя. Не в качестве эмпирического существа (я не устаю вам об этом повторять), а вот то, что у тебя под носом. Ведь ты произносишь слова и высказываешь то, что заключено в этих словах, но сам ты этого не знаешь. А что может быть ближе того, что ты говоришь? Ты говоришь, не задумываясь… — вдумайся. Кстати, с этого и начинается логика: люди пользуются законом противоречия и выясняют суть того, что сказали сами. Это близко. Мы живем в языке. Что может быть ближе языка? Что ты сказал на самом деле?

Постараться узнать то, что ты сказал, — это и есть познать себя в том смысле, в каком Сократ произносит эту фразу. И этим впервые было введено понятие логоса — порядка мира и одновременно топоса речи, у которого есть свои законы. Мы говорим по этим законам, но сами не знаем, что говорим. А это можно познавать. И, познавая это, познавать многое.

То есть познавай близкое и через близкое познаешь многое — далекое, к которому можно идти через близкое. Другим путем пошла индийская философия. Что было для нее близким? Для греков близкое — логос, как мы договорились, слова-а мы живем в языке. А для индусов — это психика как некие физические, реальные состояния, испытываемые людьми. И с ними они начали экспериментировать как с самым близким, и через знание психики и контроль над ней они вышли к глубочайшей онтологии, проблемам бытия, к проблемам космоса и пр. Через реализацию того же сократовского лозунга: познай самого себя, познай близлежащее. То, в чем ты есть, и самого себя в этом. Это и есть отправная точка и начало специальной техники философии. У индусов она оказалась связана с психотехникой, а греки пошли больше по словесно-рациональному пути. Поэтому мы и наблюдаем у греков такой взлет в развитии логики и т. д.

ПРОСТРАНСТВО МЫСЛИ И ЯЗЫК ФИЛОСОФИИ

Всегда трудно переключиться с одной темы на другую. Продолжим наше историко- философское введение.

Я пытался частично организовать его вокруг одной метафоры, указывающей на целостность и полноту человеческого бытия как на некий идеал, выяснением условий осуществления которого и занималась философия спасения. На ее основе, кстати, и вырабатывались впервые термины теоретической рациональной философии, в рамках которой потом появляется наука. Речь идет о некой внутренней теме философии, которая не всегда находила свое внешнее выражение (и в античности, и в Новое время, и сейчас), но тем не менее в некоторых опытах сознания, скажем у романтиков в XIX веке, в ХХ веке у экзистенциалистов и у философов культуры и особенно у тех, кто стал в ХХ веке усиленно работать над синтезом Востока и Запада, то есть обращаться к темам и понятиям восточной философии, эта скрытая суть дела как бы снова проглядывает все в той же метафоре. Я пользовался метафорой круга или окружности, бесконечной сферы, центр которой везде, а периферия (окружность) нигде. Я вам объяснял, как центр относится к периферии: центр нигде. А периферия, то есть то, что может быть объединено с центром, охвачено лучами из центра, — она где? И тут мы невольно заколебались в употреблении слов: то ли «нигде», то ли «везде». Следовательно, возможна обратная метафора (она как раз чаще всего и применялась): полнота бытия есть или бесконечная сфера, центр которой нигде, а периферия — везде, или наоборот… То есть нигде конечным образом нельзя Задать периферию этой сферы. Соедините с этой метафорой все, что я говорил о некоторых свойствах сознательной жизни, о том, как она собирается вопреки времени и хаосу, распаду; что человечество изобретало такие предметы или артефакты, на которых можно организовать сознательную жизнь, чтобы она могла воспроизводиться в упорядоченном виде, а не разрушаться с потоком времени. Я приводил вам пример наблюдения небес (не в эмпирическом смысле слова «небо») как идеального предмета, как обители идеальных законов на идеальных предметах, которые движутся гармонически по идеальным окружностям. Такой предмет не имеет значения сам по себе, а есть гармония, которая видна наглядно, потому что небо — совершенный предмет в отличие от земли, где трудно разглядеть совершенство, поскольку оно теряется в эмпирических отклонениях.

Так вот, наблюдение этого идеального предмета вносит, оказывается, порядок в растрепанные или раздерганные состояния нашей души. Именно вокруг этого наблюдения мы можем воспроизводить проявления нашей жизни независимо от потока времени, устремленного к хаосу и распаду. Скажем, наши переживания сами по себе не могут держаться на том уровне интенсивности, на котором они — достойные человеческие переживания. Сами по себе они разрушаются со временем. Мы не можем, желая определенного состояния, иметь его силой желания. Я говорил вам, что нельзя хотеть любить и потому любить. Нельзя хотеть иметь новую мысль и поэтому иметь ее. Во всех случаях речь идет о некоем бытии, которое организуется определенным образом, и тогда… что-то случится. Тогда придет в голову мысль, тогда ощущение или переживание удержится на своем уровне и не уйдет в песок. Тогда случится волнение или экстаз, но опять же не в силу разрешающей способности наших органов чувств и нашей возбудимости, а в силу других оснований. Например, основанием экстаза может стать конструкция трагедии, и тогда она вызовет в нас экстатический катарсис. То есть это машина удержания: на ней, через катарсис, держатся возможные экстазы, которые иначе организуют наши переживания, порождая определенные события. Так как их нельзя вызвать искусственным усилием воли и желания, они случаются или не случаются. Как же быть с ними? А вот так: именно мы обеспечиваем их возможность и их виртуальность. Чем? Собиранием себя вокруг особых изобретений. (Например, трагедия, ритуал когда-то служили таким изобретением, вокруг которого собирался человек.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: