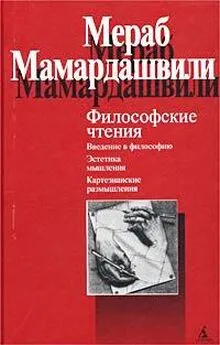

Мераб Мамардашвили - Философские чтения

- Название:Философские чтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:5-267-00413-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мераб Мамардашвили - Философские чтения краткое содержание

Мераб Константинович Мамардашвили — один из интереснейших современных философов, человек безупречного вкуса, магического обаяния и редкой доброты.

Все его интересы были сосредоточены на человеческой личности, ее ответственности и свободе, на роли философии в жизни и ее месте в культуре. Все три работы, включенные в данное издание: «Введение в философию», «Эстетика мышления» и «Картезианские размышления» — посвящены проблеме сознания, которую М. К. Мамардашвили считал предельным понятием философии.

Философские чтения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Декарт ответил на такого рода возражения на «Метафизические размышления» в пятом ответе (параграф девятый), и ответ его сводился примерно к тому, о чем я уже сказал: зная атрибуты вещи, мы знаем атрибуты духа, поскольку он их знает. Повторяю, зная атрибуты вещи, мы знаем атрибуты или природу духа, поскольку он их (то есть атрибуты вещи) знает. Вот опять жесткое тавтологическое правило Декарта. И именно этот ответ, в частности, Мальбранш и счел двусмысленным, не учитывая, следовательно, что вовсе не психологическое и не психическое «я» имел в виду Декарт, ибо он прекрасно понимал, что сознание как человеческое качество, как эмпирическое человеческое состояние, конечно же, смутно. Ответ Декарта был вовсе не двусмыслен. И то же самое повторилось у Лейбница, когда он, в пику Декарту, замечал, что сознание может иметь самые разные состояния и разные мысли. Что оно эмпирически неопределимо, и, имея состояние сознания, мы вовсе не знаем его природы. И уже в другой связи, в связи с проблемой свободы, он снова возвращается к этой же мысли, говоря, что мы часто даже не думаем о том мотиве, который заставляет нас действовать. Как будто Декарт этого не знал! То есть уже примерно через пятьдесят лет после проделанной Декартом умозрительной работы люди не понимали, что произошло. У Лейбница уже другая чувствительность, другой взгляд, он как бы находится на другой стороне апории и уже не чувствует и не видит того, о чем говорил Декарт. Приводимый им эмпирический факт о смутности сознания лишь затемняет суть дела, которая у Декарта сформулирована чисто трансцендентально. Но за этим стоит одно очень интересное обстоятельство. Поэтому я и счел необходимым вновь вернуться к этой теме.

В действительности Декарт, прекрасно зная, что эмпирически сознание смутно и неотчетливо и непосредственно нам недоступно, именно поэтому и выделял сознание, противопоставляя эмпирии непосредственную доступность для нас трансцендентального сознания — в той мере, в какой мы совершили операцию cogito. Полагая, что в той мере, в какой в нашем сознании есть трансцендентальная сторона, мы его знаем. В каком-то смысле, по Декарту, что-то зная о себе (зная трансцендентально), мы еще больше знаем (в этом же смысле) о Боге и почти ничего не знаем о вещах. Странный тезис. Но потом, на уровне учения о страстях, мы увидим его суть, его внутренний заряд, ту мину, которая заложена в этом тезисе и которая взрывается нам прямо в лицо.

Именно зная, что эмпирическое сознание смутно и неотчетливо, Декарт и ставит проблему «союза», или «смешения», тела и души. Хотя отдельно эти две субстанции выделяются как отчетливые, поскольку их можно мыслить, только придерживаясь их различения, в месте соединения они затемнены — и та, и другая. В качестве правила мышления в применении к этой «конфузии» Декарт и вводит идею человека как машины- автомата (в той мере, в какой человек, как и животные, есть физическое, телесное проявление какой-то икс-действенности), чтобы независимо от этого можно было вообще ставить вопрос об «икс», предполагать его и трансцендентально быть ему родственным, co-рожденным. В этом трансцендентальном знании «я», в отличие от знания эмпирически являющегося «я», где и заложено декартовское различение души и тела, мы впервые можем что-либо проницать умом, предполагать возможность того, что перед нами — только автоматы, мир автоматов.

За всем этим скрывается следующая проблема. В ней мы и увидим «смычку» Лейбница и Спинозы против Декарта. Вспомним, что Декарт, исходя из трансцендентального тезиса о том, что мы знаем себя в качестве знающих что-то, формулирует идею безразличия по отношению к эмпирическому человеку, к реальному эмпирическому сознанию. То есть, до того как совершились трансцендентальные акты, человек абсолютно неопределен, как неопределен и Бог. Я уже говорил о неопределенности первоакта и о неопределенности мира до творения. Человек неопределен, и мы не можем мыслить в нем никаких стремлений, потому что иначе задаем извне конкретный и определенный предмет стремления. Речь же идет о «великом безразличии» и в Боге, и в нас, согласно Декарту. Потом, уже после трансцендентальной «доказанности» возможности существования, мы можем конкретизировать или индивидуировать и получать тем самым состояния сознания, которые могут быть введены в познание. Получать такие качества человека, такие его свойства, которые впервые определяются в этой трансцендентально очерченной сфере. Они не определены до ее игры, а после игры определены, и мы уже не можем иначе: то есть мы можем свободно мыслить то, что есть и что не может быть иначе. Появляются законы. Но и мы вместе с ними. Небезразличие же в исходном, в «начале»; ненулевая позиция как раз и означает автоматизм, механичность (в случае принятия якобы человеческой формы лишь имитируется дух, жизненная одушевленность), когда перекрывается какой-либо доступ человека к законам. Между тем то, что есть, должно еще рождаться вместе со мной, с рождением во мне «души», — тогда мир проницаем. И это рождение непрерывно.

Спиноза же, определяя Декартово безразличие (и правильно) как способность быть открытым для любого последующего определения, считает его иллюзией, которая выражает лишь наше неведение причин, которые нас определяют. Лейбниц в унисон ему также подпевает в «Теодицее»: все определено и решено заранее; человеческая душа есть разновидность духовного автомата. Перед нами парадокс отличаясь вообще от «механициста» Декарта особой чуткостью к динамической стороне дела, к «энергийной» стороне материальных явлений, Лейбниц приходит к тому, что объявляет автоматом не тело, нет, — ибо органические тела объясняются у него согласно «монадам» (то есть согласно некоторым внутренне оживляющим принципам), — а человеческую душу. Почему? Да потому, что мир уже завершен и закончен, и в нем определились все причины и все механизмы, и у нас есть иллюзия свободы, поскольку восстановление этих причин потребовало бы бесконечного анализа, на который человеческий конечный ум не способен. Только поэтому в каждый данный момент, хотя на деле все причины уже просчитаны, пройдены и определены бесконечно могущественным умом, и может существовать эта иллюзия. Каждый данный момент — это именно момент, требующий мгновенного охвата бесконечного ряда причин. А человек — конечное существо, не мыслит мгновенно и лишь в конечное и заданное время и в конечном пространстве совершает шаги мышления. Поэтому в каждый данный момент у него и возникает иллюзия свободы. Но в действительном, спекулятивном смысле все механизмы мотивов уже есть. Мы лишь не знаем причин, которые нас определяют. То есть разница заключается в том, как Декарт и Лейбниц применяют, каждый по-своему, принцип непрерывности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: