Реми Хесс - 25 ключевых книг по философии

- Название:25 ключевых книг по философии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Урал LTD

- Год:1999

- Город:Челябинск

- ISBN:5-8029-0026-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Реми Хесс - 25 ключевых книг по философии краткое содержание

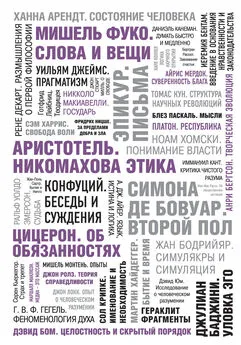

От Платона и Аристотеля до Бергсона и Хайдеггера — вот пространство этой книги, созданное интуицией и вкусом Реми Хесса, построившего собственную версию Всемирной Академии. Ее двери распахнуты для всех жаждущих окунуться в мир парадоксальных идей, мудрой поэзии и мыслительной мощи бытия.

http://fb2.traumlibrary.net

25 ключевых книг по философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После обучения Лефевр приступает к рассмотрению первых вопросов, которые ставит перед собой: человеческое благо, человеческое приключение. Он рассказывает о своем переводе Шеллинга, затем о своем решении примкнуть к марксизму и об учреждении Марксистского журнала.

Лефевр делится своим первым опытом преподавателя философии и оценивает первые философские сочинения: Мистифицированное сознание, Ницше, Декарт, Экзистенциализм, Паскаль. Автор рассуждает о популяризации, догматизме, социологии.

Опись

Пятая часть более концептуальна. В ней Лефевр размышляет о понятии «весь человек», о критике повседневной жизни, об образах и концептах. Она заканчивается возвратом к «теории моментов»,

Кто такой философ?

Шестая, и последняя, часть содержит размышления об иронии, предусмотренном и непредусмотренном отношениях между философией и политикой, о коммунизме, сегодняшней философии, марксизме, социологии, материализме, парадоксе, конце идеологий, необходимом и излишнем, о кибернетике. Книга заканчивается двумя поэтическими эпилогами.

Эта книга Лефевра представляет многочисленные философские концепции, которые являются размышлениями об уже законченных или только планируемых работах. Сумма и остаток знаменует собой поворот в творчестве философа. После этой книги Лефевр оставляет философию и больший упор делает на социологию (с 1959 по 1991 год автор опубликовал 35 новых работ, два десятка из которых скорее социологического, нежели философского плана). Следовательно, эта книга является как бы итогом, но одновременно и программой для современной философии. В ней выделены основные ориентиры для осмысления будущего.

Три положения книги особенно важны: «теория моментов», размышления о «философской автобиографии» и «регрессивно-прогрессивный метод». Мы развиваем лишь первые две темы, так как третья представлена в разделе, посвященном Сартру.

I. Теория моментов

Лефевр объясняет, как у него возникло это понятие при размышлении о времени:

«Время и его глубина, казалось мне тогда (в 1920 году), не исчерпываются понятиями эволюции, развития, распада, смены, роста или потери и удаления от первоначального. У меня сложилось мнение, что время и временность характеризуются также скрученностью. Иными словами, продолжительность недостаточно определить лишь как линейность или как последовательность отрезков, ей присущи также формы завитков или спиралей, как потоку воздуха в вихре (метафоры лишь приблизительно отражают действительность). Поэтому в каждом индивидуальном или социальном сознании будут формироваться внутренние продолжительности на время определенного отрезка времени, которые остаются в движении и не размещаются вне времени: это и есть моменты».

Лефевр продолжает:

«Следовательно, эти моменты должны, по моему мнению, рассматриваться как существенные или содержательные, хотя они не поддаются определению по классической модели сущности (бытия). Они представлялись мне не событиями и не действиями внутреннего (субъективного) содержания, а специфическими модусами коммуникации, передаваемыми и передающими, если можно так сказать, модальностями присутствия. (Я не сказал бы о категориях существования или экзистенциалиях. Я не использовал этот словарь; и тем не менее речь шла примерно об этом, каждый момент, по-моему, не был обязан узаконивать себя и устанавливать свою подлинность, основываясь на самом себе и своем существовании, причем факт и значение совпадают.) Так, можно говорить о моменте созерцания, моменте борьбы, моменте любви, моменте игры или отдыха, моменте поэтического вдохновения или искусства и т. д. Каждый из них обладает существенными свойствами и, в частности, таким, с которым сознание могло бы отождествляться и остаться в нем связанным абсолютной „сущностью“; тогда свободное действие определяется свойством отделяться, менять „момент“ в метаморфозе и, может быть, создавать его. Так, момент любви или же игры, который может завладеть сознанием, заключает последнее в промежуточный итог, но сознание, чтобы им завладели, должно не противиться этому действию или хотеть его. Однако ни один из этих моментов, ни одна из способностей субъективности не смогут закрыться полностью. Все промежуточные итоги я рассматриваю как точки зрения, отражающие общий итог».

Для Лефевра общий итог определяется как итог моментов. Речь идет о том, чтобы построить «философское теоретическое обоснование присутствия, отбрасывающее абсолют единой модальности и отсутствие в бесформенную массу мгновений продолжительности». Эта теория, немного сложная с первого взгляда, довольно быстро становится понятной. Она основывается на гипотезе нелинейности времени. В ней ставится проблема устойчивости становления:

«Каким образом можно обрести относительную устойчивость в становлении (поток Гераклита), когда существа сохраняются в нем и сохраняют в себе свое собственное становление?»

Задавая себе этот вопрос, Лефевр также делает попытку увидеть в праксисе «средство для человека (человеческого вида) сохраниться, сохранить в себе себе становление, создать устойчивый мир и создать себя на пути упорядоченного развития, несмотря на многочисленные препятствия на его пути», что приводит его крещению временно отложить в сторону проблематику моментов…

Итак, этот уровень праксиса является прямым наследником ситуаций. Вернувшись назад, мы можем сказать, что момент черпает свою суть в ситуациях, перевоплощается в них. Понятия «момента» и «праксиса» дополняют друг друга, стыкуются. Лефевр поясняет свое умозаключение, выделяя «момент прекрасного»:

«Разве не является созидательная деятельность искусства (произведений) тем „моментом“, который пытается сквозь время, из поколения в поколение, исторически и в каждом художнике определить себя, удержаться, сохранить в себе итог своего собственного становления и его условий и превосходя их уже тем, что сохраняет их и содержит? Разве этот момент не пытается таким образом создать прочное и глубокое „произведение“, в котором это движение определяется, закрывается и открывается в общем итоге мира? Такой момент был бы моментом прекрасного, или, скорее, моментом прекрасного произведения».

Затем он рассматривает момент решения:

«Что касается этики, то разве мы не можем определить ее как момент решения, как дело, рассматриваемое судьей, который сам никогда не в состоянии целиком отвечать за себя, узаконить свой приговор, оправдать свои решения и заставить выполнить постановления, но который требует, чтобы в этот момент факт и право, действительное и значение совпадали? Который в этом смысле произносит обвинительную речь на суде?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: