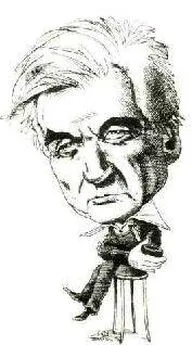

Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия

- Название:Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИК «Культура»

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-8334-0026-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия краткое содержание

Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж. Деррида, принимают участие философы Н. Автономова, В. Подорога и М. Рыклин. В приложении приводятся краткие биографические сведения о Ж. Деррида и библиография его основных произведений. Для читателей, интересующихся современной философией и культурой.

http://fb2.traumlibrary.net

Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2. В торой признак: эмпиричность фактов, присутствие референта и наличного смысла, которые делают возможной феноменологическую нейтрализацию интерпретации суждения, оказываются, тем не менее, истолкованными, можно даже сказать «рационализированными», — во имя неинтерпретации, — как в конечном счете экономические («в конечном итоге» экономические, — как выражались во Франции еще в 60-е годы, в эпоху, которую нужно очень подробно описать, чтобы с достаточной строгостью проанализировать отдаленные предпосылки, отзвуки и коннотации моей собственной недавней поездки в Москву). Кроме того, именно в экономическом как таковом смысл (если вообще еще держаться за это различие) спаивается с референтом. Сознание не дает представления [о логике] экономических фактов, составляющих инфраструктурный фундамент «текущего момента», как не дали бы его «дух» и даже «культура» (которая, очевидно, является главной темой записей и, можно сказать, интереса и опыта Беньямина в Москве). Об этой конечной инстанции экономических фактов в данном случае (in this case) никто не имеет достаточного сознательного и аналитического представления, даже сами русские, москвичи:

«…all of which, I am absolutely convinced, cannot be formulated in this case on the basis of spiritual „data“ but only on the basis of economic facts of which few people, even in Russia, have a sufficiently broad grasp» 38 .

3. Т ретий признак: возвращение описания к самим вещам. [Находясь] на пересечении феноменологического и марксистского мотивов, оно утверждает себя как лишенное — одновременно с суждением и спекуляцией — какой-либо телеологии, мессианской эсхатологии, дискурса, связанного с господством целей, что как возможность наличествует в рамках самых различных марксизмов. Здесь нужно отметить, что Беньямин не интересуется будущим, точнее, он интересуется будущим будущего в качестве самого непредсказуемого («unforeseeable»). В духе Жида, Этьембля и других он дает пространству антиципации углубить неопределенность в сердцевине своего опыта и описания («the possibility that the Revolution might fail or succeed»), но он также старается сохранить полноту этой неопределенности, не насыщать ее никакими прогнозами, никакой программой, предоставить ее себе самой в качестве свободной и отличной «from any prognostication», «from any programmatic sketch». Антиципация, обещание, надежда, открытость будущему должны были предстать в представлении (présentation) произведения, в чистой форме присутствия.

Кого удивит то, что Беньямин оказался вынужден бесконечно откладывать проект столь амбициозный и столь радикальный, что в своих притязаниях он кажется даже наивным? Но, как утверждает сам Беньямин в статье «Задача переводчика», событие обещания должно быть учтено, даже если оно остается невозможным, даже когда обещание не сдержано или его нельзя сдержать: обещание имело место и является значимым само по себе, самим фактом своего существования.

Будь у нас больше времени, мы могли бы погрузиться в «Московский дневник», исследовать его день за днем, час за часом, прослеживая радостные и печальные моменты увлечений Беньямина: его любовь к Асе, к революции, к коммунизму, а также отношение к задуманной им картине Москвы. Эта картина должна была занять свое место в «галерее» портретов городов: рядом с Неаполем, Веймаром, Марселем, Сан Джиминьяно и, конечно же, Парижем (но Париж — особый случай). 27 декабря 1926 года, в момент оптимизма, когда Беньямин еще надеется довести свой проект до конца, он вспоминает об этом в своем дневнике. Он делает это в конце отрывка о языке, который я хотел бы привести здесь, прежде чем на время закрыть эту тему.

Отрывок этот может заинтересовать нас, как минимум, в двух отношениях.

Во-первых, Беньямин ссылается в нем на основополагающее различие, которого он придерживается уже более десяти лет; это различие противопоставляет, точнее, поляризует, с одной стороны, язык выражения или аффективного проявления (manifestation), создающий то, что он называет непосредственно наличным, представая при этом без информативного и инструментально-знакового опосредования, а с другой стороны, на другом полюсе, технический, инструментальный, семиотический, конвенциональный язык, являющийся посредником в коммуникации, всего лишь средством достижения чуждой ему цели. [Развитию] языка коммуникации соответствует упадок и даже разрушение аутентичного языка, языка выражения. Этот упадок является не чем иным, как «первородным грехом», упоминаемым в тексте 1916 года, на который Беньямин ссылается в 1926 году в «Moscow Diary»: «О языке как таковом и о человеческом языке». Два эти противоположных полюса сосуществуют, сожительствуют в любом человеческом языке одновременно в силу того, что в нем [изначально] записаны первородный грех и деградация в неаутентичное. Они составляют, конституируют язык, его, если можно так выразиться, изначально соучреждают. Напомню только, что этот насыщенный и загадочный текст Беньямина квалифицирует как «буржуазную» коммуникативную концепцию языка в качестве произвольного и конвенционального знака («язык никогда не поставляет чистых знаков»), но отвергает он и доктрину, прямо противоположную буржуазной, — «мистическую теорию», которая видит в слове сущность вещи. Уже тогда Беньямин предлагает что-то вроде компромисса между обеими теориями и практиками языка. Нам предстоит услышать эхо этих переговоров, по сути своей политических, через десять лет, 27 декабря 1926 года. Идеальный язык, о котором он мечтает для своего текста о Москве, тот самый, от которого ему придется отказаться, — это, само собой разумеется, чисто экспрессивный язык, позволяющий говорить самой вещи, вещи к тому времени найденной и проявившей себя в своем имени.

«The factuality» дана в качестве «already theory»: создается впечатление, что в уникальный исторический момент, в «текущий момент», с помощью происходящего в Москве можно восстановить первозданный опыт языка, подобие искупления первородного греха.

С другой стороны, Беньямин говорит также о «деструкции языка» в его коммуникационной коррумпированности как о «тенденции современной русской литературы». Это напомнило мне — к этому я еще обязательно вернусь — о том, что тема «деструкции», столь существенная для Беньямина, часто всплывала в моих дискуссиях с русскими коллегами: по мнению некоторых из них, революция «разрушила» русский язык и литературу, равно как и читательские навыки, и задачей, как они видят ее для себя сегодня, является разрушение этой деструкции, деструктурация этой деструктурации, принявшей прочную форму институционального языка, стереотипов, механического функционирования и т. д.

Перехожу к отрывку, о котором уже шла речь: Беньямин передает разговор с Рейхом, любовником и будущим мужем Аси. «Московский дневник» целиком писался и, так сказать, бился об острые углы этого адского треугольника, открытого или закрытого, в московском раю, где уже и так есть более чем одна пара, более чем один возможный отец, открытый или закрытый обещанием невозможного ребенка или произведения (еще раз: Эдип, Деметра, Тиресий — по преимуществу, как отмечает Шолем, в еврейской среде).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: