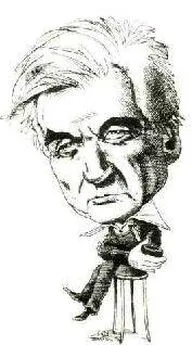

Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия

- Название:Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИК «Культура»

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-8334-0026-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия краткое содержание

Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж. Деррида, принимают участие философы Н. Автономова, В. Подорога и М. Рыклин. В приложении приводятся краткие биографические сведения о Ж. Деррида и библиография его основных произведений. Для читателей, интересующихся современной философией и культурой.

http://fb2.traumlibrary.net

Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. П . Надеюсь, что какая-нибудь из этих возможностей все же будет реализована в нашей беседе. Позвольте мне начать с одной интересующей меня проблемы. Занимаясь в последнее время изучением традиции русской литературы, идущей от Гоголя через Достоевского к Белому и Платонову, я столкнулся с несколько неожиданной ситуацией: эта традиция, очень чувствительная к языку и его значению в литературном творчестве, пытается вместе с тем использовать язык, в конечном счете, лишь как вспомогательное средство. Иначе говоря, оптимально используя возможности языка, она отрицает возможность языковой онтологии, т. е. укоренение литературного опыта в выразительных особенностях языка. Более того, не прекращается борьба с языком ради демонстрации ряда особых идей, которые не могут найти адекватного выражения в языке, «не вписываются» в него. И самое любопытное состоит здесь в том, что это невписывание, с одной стороны, изощряет язык, делает его все более рафинированным, а с другой — искажает, деформирует его общепризнанные нормативные структуры. Я вижу, что эта борьба с языком знаменует собой борьбу за какую-то неязыковую реальность, во имя которой он приносится в жертву. Размышляя над Вашими текстами, я нашел для себя много поучительного в этом отношении. Вы ведете свою работу, насколько я могу судить о ней, не на уровне лингвистической реальности текста и даже не на уровне текста как такового (надо спуститься еще ниже), а скорее на уровне различных микротекстурных образований, где лингвистическая власть языка более не имеет силы и текст распадается на мельчайшие фонетические и графические составляющие. Реальность, которая стоит за языком, как бы исчезает по мере углубления в сам язык. Прав ли я в своем предположении, что в применяемом методе анализа Вы осознанно отказываетесь от «языка» топологического?

Ж. Д . Что Вы имеете в виду под топологическим языком?

В. П . Вводя в разговор этот несколько непривычный термин, я имел в виду только одно — наличие некоторой реальности, обладающей своей имманентной логикой, которая несводима к языку, принципиально несводима. Моя вера в существование этой до- или за-языковой реальности опирается на многократно себя проявляющий в русской литературной традиции фантазм пространства: все ее идеи, мечты, все упования на высшее и лучшее так или иначе связываются с производством особых пространственных образов, которые, со своей стороны, ставят под сомнение веру в язык. Мне представляется очевидным, что Ваше понятие espacement (опространстливание) и те интерпретации, которые Вы во многих Ваших книгах, статьях и интервью даете ему, являются топологическими. В философии русского авангарда я нахожу родственные понятия: у Тынянова — понятие «звукового эквивалента» (речь идет о тех немых строфах, заряженных энергией ритма, которые часто встречаются в поэзии Пушкина), у Дзиги Вертова — понятие «интервала», у Сергея Эйзенштейна — понятие «аттракциона» и т. п. Но насколько они действительно близки по смыслу? Это остается вопросом. Однако я полагаю, что с помощью этих понятий можно объяснить ту топологическую тоску, которая существует в отечественной культуре и не дает нейтрализовать себя языку, уничтожить. Действительно, вся наша великая литература топологична. «Преступление и наказание» Достоевского, «Петербург» Андрея Белого, «Чевенгур» Андрея Платонова — вплоть до «Зангези» Хлебникова — все это литература особых пространств. Литературная интерпретация языка идет из пространственных, топологических образов, уже как бы данных, видимых, ощущаемых, которые словно «под рукой»; и нужно только найти для каждого из них свой особый язык, найти во что бы то ни стало, даже если ради этого придется изобрести новый язык или изуродовать старый.

Ж. Д. Попытаюсь сказать несколько слов в ответ. Прежде всего, я хотел бы высказать некоторые весьма общие соображения в связи с устойчивым и почти непреодолимым непониманием того, в чем состоит моя работа с языком. Обычно деконструкцию изображают как то, что отрицает что-либо внешнее по отношению к языку, как способ включения всего в язык. Люди, предпочитающие определять как «язык» то, что я называю «текстом», поскольку я как-то написал: «нет ничего вне текста», обычно переводят и интерпретируют мое высказывание так: «нет ничего вне языка». Тогда как, если говорить об этом очень бегло, очень схематично, дело обстоит совсем наоборот — деконструкция началась с деконструкции логоцентризма, деконструкции фоноцентризма, с попытки избавить опыт мысли от господства лингвистической модели, которая одно время была так влиятельна, — я имею в виду 60-е гг. Так что это очень глубокое и, я бы сказал, идеологически и политически мотивированное непонимание — изображать деконструкцию прямо противоположной тому, чем она в действительности является. Например, что касается литературы, то достаточно большое число людей хотело бы представить мое понимание литературы как находящееся в зависимости от того, что они называют приостановкой референта, а это прямо противоположно направленности моих усилий. Конечно же, для того, чтобы деконструировать власть логоцентризма и лингвистической модели, бывшей столь влиятельной тогда, мне пришлось изменить понятие текста, обобщить его. Так, что у «текста» больше нет предела, нет ничего «внешнего» ему. Но нельзя сводить текст к языку, к речевому акту в строгом смысле слова. Таково фундаментальное непонимание, которое, повторяю, существенным образом непреодолимо, поскольку люди заинтересованы в критике деконструкции, питая это непонимание. И это происходит везде, начиная с Франции, происходит это и в Соединенных Штатах. Фуко, к примеру, пытался ограничить деконструкцию этим текстовым пространством, сводя текст к книге, к тому, что записано на бумаге. Деконструкция обвинялась в нелепом замысле сведения всего к «начинке» книги из библиотеки. Для меня, таким образом, у языка есть внешнее. Я не называю это с легкостью «реальным», поскольку понятие реальности перегружено рядом метафизических допущений. И теперь, сделав это самое общее утверждение, я возвращаюсь к тому, что сказал Валерий. Я думаю, что в принципе нет ничего предосудительного в том, что литературная традиция, в особенности та, которую упомянул Валерий, пытается вести борьбу с языком, искать что-то за его пределами. Я бы сказал, что есть нечто, нечто действительно есть за пределами языка, и все зависит от интерпретации.

В. П. За пределами языка есть текст…

Ж. Д. Да, но тогда существуют различия, которые являются различиями в способах интерпретации этого «быть за пределами», отношения к этому языка, как и его отношения к тексту или следам; то, что мы здесь называем «быть за пределами языка», для меня означает материю следов различных текстов в самом широком смысле. Интерес же к тому, что Валерий назвал топологическим языком, топологическими структурами за пределами языка, для меня структурно неизбежен. Я бы предложил переформулировать его вопрос следующим образом: как преобразовать определенный тип топологического языка посредством некоторого другого, причем так, чтобы различие было не оппозицией между топологическим и нетопологическим языками, но различием или оппозицией внутри топологического языка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: