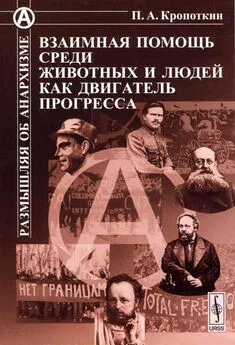

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Туземцы Австралии стоят по развитию не выше своих южно-африканских братьев. Их хижины имеют тот же характер и очень часто люди довольствуются даже простым щитом или ширмой из хвороста, для защиты от холодных ветров. В пище они не отличаются разборчивостью: в случае нужды они пожирают совершенно разложившуюся падаль, а когда случится голод, то иногда прибегают и к людоедству. Когда австралийские туземцы впервые были открыты европейцами, то оказалось, что они не имели никаких других орудий, кроме сделанных самым грубым образом из камня или кости. Некоторые племена не имели даже лодок и были совершенно незнакомы с меновой торговлей. А между тем, после тщательного изучения их привычек и обычаев, оказалось, что у них существует та самая выработанная родовая организация, о которой говорилось выше [110].

Территория, на которой они живут, обыкновенно бывает поделена между различными родами, но область, на которой каждый род производит охоту или рыбную ловлю, остается в общественном владении, и продукты охоты и ловли идут всему роду [111]. Роду же принадлежат орудия охоты и рыбной ловли. Еда происходит сообща. Подобно многим другим дикарям, австралийские туземцы держатся известных правил относительно времени, когда разрешается сбор различных видов камеди и трав [112]. Что же касается до их нравственности вообще, то лучше всего привести здесь следующие ответы, данные Лумгольцем, миссионером, жившим в Северном Квинсленде, на запросы Парижского Антропологического общества [113]: «Чувство дружбы им знакомо; оно развито очень сильно. Слабые пользуются общественной помощью; за больными очень хорошо смотрят: их никогда не бросают на произвол судьбы и не убивают. Племена эти — людоеды, но они очень редко едят членов собственного племени (если не ошибаюсь — только тогда, когда убивают по религиозным мотивам); они едят только чужих. Родители любят своих детей, играют с ними и ласкают их. Детоубийство практикуется лишь с общего согласия. Со стариками обращаются очень хорошо и никогда не убивают их. У них нет ни религии, ни идолов, а существует только страх смерти. Брак — полигамический. Ссоры, возникающие в пределах рода, решаются путем дуэлей на деревянных мечах и с деревянными же щитами. Рабства не существует; обработки земли — никакой; глиняных изделий не имеется; одежды — нет, за исключением передника, носимого иногда женщинами. Род состоит из двухсот человек, разделенных на четыре класса мужчин и четыре класса женщин; брак допускается только между обычными классами, но никогда не в пределах самого рода».

Относительно папуасов, близко-родственных австралийцам, мы имеем свидетельство Г. Л. Бинка, жившего в Новой Гвинее, преимущественно в Geellwinck Bay, с 1871 по 1883 год. Приводим сущность его ответов на те же вопросы [114].

«Папуасы — общительны и весьма веселого нрава; они много смеются. Скорее робки, чем храбры. Дружба довольно сильна между членами разных родов, и еще сильнее в пределах одного и того же рода. Папуас часто выплатит долги своего друга, с условием, что последний уплатит этот долг, без процентов, его детям. За больными и стариками присматривают; стариков никогда не покидают и не убивают, — за исключением рабов, которые долго болели. Иногда съедают военнопленных. Детей очень ласкают и любят. Старых и слабых военнопленных убивают, а остальных продают в рабство. У них нет ни религии, ни богов, ни идолов, ни каких бы то ни было властей; старейший член семьи является судьей. В случае прелюбодеяния (т. е. нарушения их брачных обычаев) виновник платит штраф, часть которого идет в пользу „негории“ (общины). Земля состоит в общем владении, но плоды земли принадлежат тому, кто их вырастил. Папуасы имеют глиняную посуду и знакомы с меновой торговлей, причем, согласно выработавшемуся обычаю, купец дает им товары, а они возвращаются по домам и приносят туземные произведения, в которых нуждается купец; если же они не могут добыть нужных произведений, то возвращают купцу его европейский товар [115]. Папуасы „охотятся за головами“, т. е. практикуют кровавую месть. Впрочем, „иногда, — говорит Финш, — дело передается на рассмотрение Намототского раджи, который заканчивает дело наложением виры“».

Когда с папуасами хорошо обращаются, то они очень добродушны. Миклухо-Маклай высадился, как известно, на восточном берегу Новой Гвинеи, в сопровождении лишь одного только матроса, прожил там целых два года среди племен, считавшихся людоедами, и с грустью расстался с ними; он обещал вернуться к ним, и сдержал слово, — и прожил снова год, причем за все время у него не было с туземцами никакого столкновения. Правда, он держался правила: никогда — ни под каким предлогом — не говорить им неправды и не делать обещаний, которых он не мог выполнить. Эти бедные создания, не умеющие даже добывать огня и потому тщательно поддерживающие огонь в своих хижинах, живут в условиях первобытного коммунизма, не имея никаких начальников, и в их поселках почти никогда не бывает ссор, о которых стоило бы говорить. Они работают сообща — ровно столько, сколько нужно для добывания пищи на каждый день; они сообща воспитывают своих детей; а по вечерам наряжаются, как можно кокетливее, и предаются пляскам. Подобно всем дикарям, они страстно любят пляски, представляющие своего рода родовые мистерии. В каждой деревне имеется своя «барла» или «балай» — «длинный» или «большой» дом — для холостых, в котором бывают общественные собрания и обсуждаются общественные дела — опять-таки черта, общая почти всем обитателям островов Тихого океана, а также эскимосам, краснокожим индейцам и т. д. Целые группы деревень находятся в дружественных отношениях между собою и навещают друг друга целым обществом.

К несчастью, между деревнями нередко возникает вражда, — не из-за «излишней густоты населения», или «обостренного соревнования» и тому подобных измышлений нашего меркантильного века, а главным образом вследствие суеверий. Как только кто-нибудь заболел, собираются его друзья и родственники и тщательнейшим образом обсуждают вопрос: кто мог бы быть виновником болезни? При этом перебирают всех возможных врагов, каждый кается в самых мелких своих ссорах, и, наконец, — истинная причина болезни найдена. Ее наслал такой-то враг из соседней деревни, а потому решают произвести на эту деревню набег. Вследствие этого ссоры обыкновенны, даже между береговыми деревнями, не говоря уже о живущих в горах людоедах, которых считают настоящими колдунами и врагами, — хотя при ближайшем знакомстве оказывается, что они ничем не отличаются от своих соседей, живущих по морскому побережью [116].

Много поразительных страниц можно было бы написать о гармонии, господствующей в деревнях полинезийских обитателей на островах Тихого океана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)