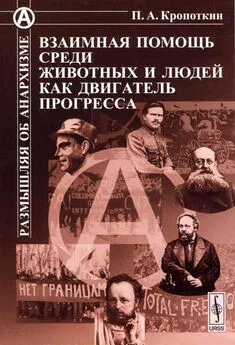

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Западноевропейские ученые, встречаясь с такими фактами, оказываются решительно неспособными понять их; они не могут примирить их с фактами, свидетельствующими о высоком развитии родовой нравственности, и потому предпочитают набросить тень сомнения на абсолютно надежные наблюдения, касающиеся последней, вместо того, чтобы искать объяснения для совместного существования двоякого рода фактов: высокой родовой нравственности, и рядом с нею — убийства престарелых родителей и новорожденных детей. Но если бы те же самые европейцы, в свою очередь, рассказали дикарю, что люди — чрезвычайно любезные, привязанные к своим детям и настолько впечатлительные, что они плачут, когда видят несчастье, изображаемое на сцене театра — живут в Европе бок о бок с такими лачугами, где дети мрут прямо-таки от недостатка пищи, — то дикарь тоже не понял бы их. Я помню, как тщетно я старался объяснить моим приятелям-тунгусам нашу цивилизацию, построенную на индивидуализме: они не понимали меня и прибегали к самым фантастическим догадкам. Дело в том, что дикарь, воспитанный в идеях родовой солидарности, практикуемой во всех случаях, худых и хороших, точно так же неспособен понять «нравственного» европейца, не имеющего никакого понятия о такой солидарности, как средний европеец не способен понять дикаря. Впрочем, если бы нашему ученому пришлось прожить среди полуголодного рода дикарей, у которых всей наличной пищи не хватило бы даже для прокормления одного человека на несколько дней, тогда он, может быть понял бы, чем дикари руководятся в своих поступках. Равным образом, если бы дикарь пожил среди нас и получил наше «образование», он, может быть, понял бы наше европейское бездушие по отношению к ближним и наши Королевские комиссии, занимающиеся вопросом о предупреждении различных легальных форм детоубийства, практикуемых в Европе [131]. «В каменных домах сердца становятся каменные», — говорят русские крестьяне; но дикарю все-таки пришлось бы пожить сперва в каменном доме.

Подобные же замечания можно бы было сделать и относительно людоедства. Если принять во внимание все факты, которые выяснились недавно, во время рассуждений об этом вопросе в Парижском Антропологическом Обществе, а также многие случайные заметки, разбросанные в литературе о «дикарях», мы обязаны будем признать, что людоедство было вызвано настоятельною необходимостью; и что только под влиянием предрассудков и религии оно развилось до тех ужасных размеров, каких оно достигло на островах Фиджи или в Мексике, — без всякой нужды, когда оно стало религиозным обрядом.

Известно, что вплоть до настоящего времени многие дикари бывают вынуждены иногда питаться падалью, почти совершенно разложившеюся, а в случаях совершенного отсутствия пищи некоторым из них приходилось разрывать могилы и питаться человеческими трупами, даже во время эпидемии. Такого рода факты вполне удостоверены. Но если мы перенесемся мысленно к условиям, которые приходилось переносить человеку во время ледникового периода, в сыром и холодном климате, не имея в своем распоряжении почти никакой растительной пищи; если примем в расчет страшные опустошения, производимые по сию пору цингой среди голодающих полудиких народов, и вспомним, что мясо и свежая кровь были единственными известными им укрепляющими средствами, мы должны будем допустить, что человек, который сперва был зерноядным животным, стал, по всей вероятности, плотоядным во время ледникового века, когда с севера медленно надвигался громадный ледяной покров и своим холодным дыханием мертвил всю растительность.

Конечно, в то время, вероятно, было изобилие всякого зверя; но известно, что звери часто предпринимают большие переселения в арктических областях [132], и иногда совершенно исчезают на несколько лет из данной территории. С надвиганием же ледяного покрова звери, очевидно, удалялись к югу, — как теперь это делают косули, бегущие, в случае больших снегов, с северного берега Амура на южный. В таких случаях человек лишался последних средств пропитания. Мы знаем, далее, что даже европейцы, во время подобных тяжелых испытаний, прибегали к людоедству: немудрено, что прибегали к нему и дикари. Вплоть до настоящего времени они, по временам, бывают вынуждены съедать трупы своих покойников, а в прежние времена они, в таких случаях, вынуждены были съедать и умирающих. Старики умирали тогда, убежденные, что своей смертью они оказывают последнюю услугу своему роду. Вот почему некоторые племена приписывают каннибализму божественное происхождение, представляя его, как нечто, внушенное повелением посланника с неба.

Позднее людоедство потеряло характер необходимости и обратилось в суеверное «переживание». Врагов надо было съедать, чтобы унаследовать их храбрость; потом, в более позднюю эпоху, для той же цели съедалось уже одно только сердце врага, или его глаз. В то же время, среди других племен, у которых развилось многочисленное духовенство и выработалась сложная мифология, были придуманы злые боги, жаждущие человеческой крови, и жрецы требовали человеческих жертв для умилостивления богов. В этой религиозной фазе своего существования каннибализм достиг наиболее возмутительных своих форм. Мексика является хорошо известным в этом отношении примером, а на Фиджи, где король мог съесть любого из своих подданных, мы также находим могущественную касту жрецов, сложную теологию [133]и полное развитие неограниченной власти королей. Таким образом, каннибализм, возникший в силу необходимости, сделался в более поздний период религиозным учреждением, и в этой форме он долго существовал, после того, как давно уже исчез среди племен, которые, несомненно, практиковали его в прежние времена, но не достигли теократической стадии развития. То же самое можно сказать относительно детоубийства и оставления на произвол судьбы престарелых родителей. В некоторых случаях эти явления также поддерживались, как пережиток старых времен, в виде религиозно хранимого предания.

В заключение я упомяну еще об одном чрезвычайно важном и повсеместном обычае, который также дал повод в литературе к самым ошибочным заключениям. Я имею в виду обычай кровавой мести. Все дикари убеждены, что пролитая кровь должна быть отомщена кровью. Если кто-нибудь был убит, то убийца тоже должен умереть; если кто-нибудь был ранен и пролита была его кровь, то кровь нанесшего рану тоже должна быть пролита. Никаких исключений из этого правила не допускается: оно распространяется даже на животных; если охотник пролил кровь — убивая медведя, или белку, — его кровь тоже должна быть пролита, по возвращении его с охоты. Таково понятие дикарей о справедливости — понятие, до сих пор удержавшееся в Западной Европе по отношению к убийству.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)