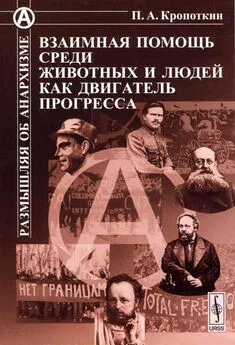

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Даже в наше время, громоздкие летописи, которые мы припасаем для будущего историка в наших газетах, наших судах, наших правительственных учреждениях и даже в наших романах, повестях, драмах и поэзии, страдают той же односторонностью. Они передадут потомству самые подробные описания каждой войны, каждого сражения и схватки, каждого спора и акта насилия; они сохраняют эпизоды всякого рода личных страданий; но в них едва ли сохранятся отчетливые следы бесчисленных актов взаимной поддержки и самопожертвования, которые каждый из нас знает из личного опыта; в них почти не обращается внимания на то, что составляет истинную сущность нашей повседневной жизни — наши общественные инстинкты и нравы. Неудивительно, поэтому, если летописи прошлых времен оказались такими несовершенными. Летописцы древности неизменно заносили в свои сказания все мелкие войны и всякого рода бедствия, постигавшие их современников; но они не обращали никакого внимания на жизнь народных масс, хотя именно массы занимались больше всего мирным трудом, в то время как немногие предавались возбуждениям борьбы. Эпические поэмы, надписи на памятниках, мирные договоры, — словом, почти все исторические документы носят тот же характер: они имеют дело с нарушениями мира, а не с самим миром. Вследствие этого, даже те историки, которые приступали к изучению прошлого с наилучшими намерениями, бессознательно рисовали изуродованное изображение того времени, которое они стремились изобразить; и для того, чтобы восстановить действительное отношение между борьбой и единением, какое существовало в жизни, мы должны теперь заняться разбором мелких фактов и бледных указаний, случайно сохранившихся в памятниках прошлого, и объяснить их с помощью сравнительной этнологии. После того, как мы столько наслышались о том, что разделяло людей, — мы должны воссоздать, камень за камнем, те общественные учреждения, которые соединяли их.

Вероятно, уже недалеко то время, когда всю историю человечества придется написать сызнова, в новом направлении, принимая в расчет оба сейчас указанные течения человеческой жизни и оценивая роль, которую каждое из них сыграло в развитии человечества . Но, пока это еще не сделано, мы уже можем воспользоваться громадною подготовительною работою, выполненною в последние годы и уже дающею возможность восстановить, хотя в общих чертах, второе течение, долго остававшееся в пренебрежении. Из тех периодов истории, которые изучены лучше других, мы можем уже набросать несколько картин жизни народных масс и показать в них, какую роль, в течение этих периодов, играла взаимная помощь. Замечу, что краткости ради, мы не обязаны непременно начинать с египетской, или даже греческой и римской истории, потому что в действительности эволюция человечества не имела характера неразрывной цепи событий. Несколько раз случалось так, что цивилизация обрывалась в данной местности, у данной расы, и начиналась снова в ином месте, среди иных рас. Но каждое ее новое возникновение начиналось всегда с того же родового быта, который мы видели сейчас у дикарей. Так что, если взять последнее возникновение нашей теперешней цивилизации, — с того времени, когда она началась заново, в первых столетиях нынешней эры, среди тех народов, которых римляне называли «варварами», — мы будем иметь полную гамму эволюции, начиная с родового быта, и кончая учреждениями нашего времени. Этим картинам и будут посвящены последующие страницы.

Ученые еще не согласились между собою насчет тех причин, которые около двух тысяч лет тому назад двинули целые народы из Азии в Европу и вызвали великие переселения варваров, положившие конец Западно-Римской империи. Географу, однако, естественно представляется одна возможная причина, когда он созерцает развалины некогда густо населенных городов в теперешних пустынях Средней Азии или же исследует старые русла рек, ныне исчезнувших, и остатки озер, некогда громадных, которые ныне свелись чуть не до размеров небольших прудов. Причина эта — высыхание: совсем недавнее высыхание, продолжающееся и поныне, с быстротой, которую мы раньше считали невозможным допустить [142]. С подобным явлением человек не мог бороться. Когда обитатели северо-западной Монголии и восточного Туркестана увидели, что вода уходит от них, им не оставалось другого выхода, как спуститься вдоль широких долин, ведущих к низменностям, и теснить на запад обитателей этих низменностей [143]. Племя за племенем таким образом вытеснялось в Европу, вынуждая другие племена двигаться и передвигаться в течение целого ряда столетий на запад, или же обратно на восток, в поисках за новыми, более или менее постоянными местами жительства. Расы смешивались с расами во время этих переселений, аборигены — с пришельцами, арийцы — с урало-алтайцами; и ничего не было бы удивительного, если бы общественные учреждения, которые объединяли их у себя на родине, совершенно рухнули во время этого наслоения различных рас друг на друга, совершавшегося тогда в Европе и Азии.

Но эти учреждения не были разрушены: они только подверглись такому видоизменению, какого требовали условия жизни.

Общественная организации тевтонцев, кельтов, скандинавов, славян и других народов, когда они впервые пришли в соприкосновение с римлянами, находилась в переходном состоянии. Их родовые союзы, основанные на действительной, или же на предполагаемой общности происхождения, служили для объединения их в течение многих тысячелетий. Но подобные союзы отвечали своей цели только до тех пор, пока в пределах самого рода не появлялось отдельных семейств. Однако же, в силу указанных выше причин, отдельные патриархальные семьи медленно, но неудержимо создавались среди родового быта; и их появление, в конце концов, очевидно вело к индивидуальному накоплению богатств и власти, к их наследственной передаче в семье и к разложению рода. Частые переселения и сопровождавшие их войны могли только ускорить распадение родов на отдельные семьи, а рассеивание племен во время переселений и их смешение с чужеземцами представляли как раз те условия, которыми облегчалось распадение прежних союзов, основанных на узах родства. Варварам, — т. е. тем племенам, которых римляне называли «варварами», и которых, следуя классификации Моргана, я буду называть тем же именем, в отличие от более первобытных племен, т. н. «дикарей», — предстояло, таким образом, одно из двух: либо дать своим родам разбиться на слабо связанные между собою группы семейств, из которых наиболее богатые семьи (в особенности те, у которых богатство соединялось с функциями жреца, или с военной славой) захватили бы власть над остальными: или же — отыскать какую-нибудь новую форму общественного строя, основанного на каком-нибудь новом начале.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)