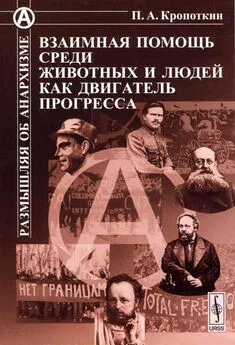

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В настоящее время хорошо известно, что феодализм не повлек за собой разложения деревенской общины. Хотя правителям-феодалам и удалось наложить ярмо крепостного труда на крестьян и присвоить себе права, которые раньше принадлежали деревенской общине (подати, выморочные имущества, налоги на наследства и браки), крестьяне, тем не менее, удержали за собой два основных общинных права: общинное владение землей и собственные суды. В былые времена, когда король посылал своего фогта (судью) в деревню, крестьяне встречали нового судью с цветами в одной руке и оружием в другой, и задавали ему вопрос — какой закон намерен он применять: тот ли, который он найдет в деревне, или тот, который он принес с собой? В первом случае ему вручали цветы и принимали его, а во втором — вступали с ним в бой [199]. Теперь же крестьянам приходилось принимать судью, посылаемого королем или феодальным владельцем, так как не принять его они не могли; но они все-таки сохраняли право судебного разбирательства за мирским сходом, и сами назначали шесть, семь, или двенадцать судей, которые действовали совместно с судьею феодального владельца, в присутствии мирского схода, в качестве посредников, или лиц, «находящих приговор». В большинстве случаев, королевскому или феодальному судье не оставалось даже ничего другого, как только подтверждать решение общинных судей и получать обычный штраф (fred).

Драгоценное право собственного судопроизводства, которое в то время влекло за собой и право на собственную администрацию и на собственное законодательство, сохранилось среди всех столкновений и войн. Даже законники, которыми окружил себя Карл Великий, не могли уничтожить этого права: они были вынуждены подтвердить его. В то же самое время, во всех делах, касавшихся общинных владений, мирской сход удерживал за собой верховное право, и, как было показано Маурером, он часто требовал подчинения себе со стороны самого феодального владельца, в делах, касавшихся земли. Самое сильное развитие феодализма не могло сломить сопротивления деревенской общины: она твердо держалась за свои права; и когда, в девятом и десятом столетиях, нашествия норманнов, арабов и венгерцев ясно показали, что военные дружины в сущности не в силах охранять страну от набегов, — по всей Европе крестьяне сами начали укреплять свои поселения каменными стенами и крепостцами. Тысячи укрепленных центров были воздвигнуты тогда, благодаря энергии деревенских общин; а раз вокруг общин воздвиглись валы и стены, и в этом новом святилище создались новые общие интересы, — жители быстро поняли, что теперь, за своими стенами, они могут сопротивляться не только нападениям внешних врагов, но и нападениям внутренних врагов, т. е. феодальных владельцев. Тогда новая, свободная жизнь начала развиваться внутри этих укреплений. Родился средневековый город [200].

Ни один период истории не служит лучшим подтверждением созидательных сил народа, чем десятый и одиннадцатый век, когда укрепленные деревни и торговые местечки, представлявшие своего рода «оазисы в феодальном лесу», начали освобождаться от ярма феодалов и медленно вырабатывать будущую организацию города. К несчастью, исторические сведения об этом периоде отличаются особенною скудностью: нам известны его результаты, но очень мало дошло до нас о том, какими средствами эти результаты были достигнуты [201]. Под защитою своих стен, городские веча — иные совершенно независимо, другие же под руководством главных дворянских или купеческих семей — завоевали и утвердили за собой право выбора военного защитника города (defensor municipii) и верховного судьи, или, по крайней мере, право выбирать между теми, кто изъявлял желание занять это место. В Италии, молодые коммуны постоянно изгоняли своих защитников (defensores или domini), причем общинам приходилось даже сражаться с теми, которые не соглашались добровольно уйти. То же самое происходило и на востоке. В Богемии, как бедные, так богатые (Bohemicae gentis magni et parvi, nobiles et ignobiles) одинаково принимали участие в выборах [202]; а веча русских городов регулярно сами избирали своих князей — всегда из одной и той же семьи, Рюриковичей, — вступали с ними в договоры (ряду) и выгоняли князя, если он вызывал неудовольствие [203]. В то же самое время, в большинстве городов Западной и Южной Европы было стремление назначать в качестве защитника города (defensor) епископа, которого избирал сам город; причем епископы так часто стояли первыми в защите городских привилегий (иммунитетов) и вольностей, что многие из них, после смерти, были признаны святыми, или же специальными покровителями различных городов. Св. Утельред в Винчестере, св. Ульрик в Аугсбурге, св. Вольфганг в Ратисбоне, св. Хериборк в Кёльне, св. Адальберт в Праге, и т. д., и множество аббатов и монахов стали святыми своих городов, за то, что защищали народные права [204]. И при помощи этих новых защитников, светских и духовных, граждане завоевывали для своего веча полные права на независимость в суде и администрации [205].

Весь процесс освобождения подвигался понемногу, благодаря непрерывному ряду поступков, где проявлялась преданность общему делу, и совершаемых людьми, выходившими из среды народных масс — неизвестными героями, самые имена которых не сохранились в истории. Поразительное движение, известное под названием «Божьего мира» (treuga Dei), при помощи которого народные массы стремились положить предел бесконечным родовым войнам из-за кровавой мести, продолжавшимся в среде знатных фамилий, зародилось в юных вольных городах, причем епископы и граждане пытались распространить на дворянство тот мир, который они установили у себя, внутри своих городских стен [206].

Уже в этом периоде торговые города Италии, и в особенности Амальфи (который имел выборных консулов с 844 года и часто менял своих дожей в десятом веке) [207], выработали обычное морское и торговое право, которое позднее стало образцом для всей Европы. Равенна выработала в ту же пору свою ремесленную организацию, а Милан, который первую свою революцию произвел в 980 году, стал крупным торговым центром, причем его ремесла пользовались полной независимостью уже с одиннадцатого века [208]. То же можно сказать относительно Брюгге и Гента, а также нескольких французских городов, в которых Mahl или forum (вече) уже стало совершенно независимым учреждением [209]. И уже в течение этого периода началась работа артистического украшения городов произведениями архитектуры, которым мы удивляемся поныне, и которые громко свидетельствуют об умственном движении, совершавшемся в ту пору. «Почти по всему миру были тогда возобновлены храмы», — писал в своей хронике Рауль Глабер, и некоторые из самых чудных памятников средневековой архитектуры относятся к этому периоду: удивительная древняя церковь Бремена была построена в девятом веке; собор святого Марка в Венеции был закончен постройкой в 1071 году, а прекрасный собор в Пизе — в 1063 году. В сущности, умственное движение, которое описывалось под именем Возрождения двенадцатого века [210]и Рационализма двенадцатого века [211], и было предшественником реформации, берет свое начало в этом периоде, когда большинство городов представляло еще простые кучки небольших деревенских общин, обнесенных одною общею стеною, а некоторые уже стали независимыми коммунами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)