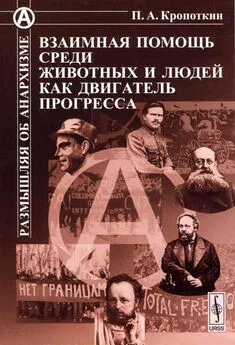

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На первом месте следует упомянуть здесь об обществе спасения на водах в Англии и о подобных же учреждениях в остальной Европе. Английское общество имеет свыше 300 спасательных лодок вдоль берегов Англии, и оно имело бы их вдвое больше, если бы не бедность рыбаков, которые сами не всегда могут покупать дорогие спасательные лодки. Экипаж этих лодок всегда составляется из добровольцев, готовность которых жертвовать жизнью для спасения совершенно неизвестных им людей подвергается каждый год суровому испытанию; каждую зиму несколько храбрейших из них действительно погибают в волнах. И если вы спросите этих людей, что побудило их рисковать жизнью, иногда даже при таких условиях, когда по-видимому не было никаких шансов на успех, они, вероятно, ответят вам рассказом в роде следующего, который я слышал на южном берегу. Над Ла-Маншем пронеслась страшная снежная буря; она бушевала на плоских песчаных берегах в Кенте, где расположена была крохотная деревушка, и на пески возле деревушки море выбросило маленькое одномачтовое судно, нагруженное апельсинами. В таких мелких водах держат только плоскодонную спасательную лодку упрощенного типа, и пуститься на ней в такую бурю значило идти на верную гибель, — и, однако, люди решились и пошли. Целые часы боролись они против бурана; два раза лодка опрокинулась. Один из ее гребцов утонул, остальные были выброшены на берег. Одного из последних, — интеллигентного таможенного стражника, — нашли на следующее утро, сильно ушибленного, полузамерзшего в снегу. Я спросил его, как они решились на такую отчаянную попытку? — «Я и сам не знаю, — отвечал он, — вон там, в море, гибли люди, вся деревня стояла на берегу, и все говорили, что пуститься в море было бы безумием, что мы никогда не справимся с прибоем. Мы видели что их было на судне пять или шесть человек, уцепившихся за мачту и подававших отчаянные сигналы. Все чувствовали, что надо что-нибудь предпринять, но что могли мы сделать? Прошел час, другой, а мы все стояли на берегу; всем очень тяжело было на душе. Потом вдруг нам послышалось, что сквозь завывания бури донеслись их вопли… с ними был мальчик… Мы больше не могли вынести напряжения; все сразу сказали: „надо выходить!“ Женщины говорили то же; они смотрели бы на нас, как на трусов, если бы мы остались, — хотя на следующий день они же называли нас дураками за нашу попытку. Как один человек, мы все бросились к спасательной лодке и отправились. Лодку опрокинуло, но нам удалось снова поставить ее… Хуже всего было, когда несчастный N тонул уцепившись за веревку от лодки, и мы никак не могли ему помочь. Затем нас захлестнуло огромной волной, лодку опять опрокинуло, и нас выбросило всех на берег. Люди с тонувшего судна были спасены лодкою из Донгенэса, а нашу лодку перехватили за много миль к западу. Меня нашли наутро в снегу».

То же чувство двигало и рудокопов долины Ронды, когда они спасали своих товарищей из шахты, подвергнувшейся наводнению. Им пришлось пробиваться чрез каменноугольный пласт, толщиною в 96 футов, чтобы добраться до заживо погребенных товарищей. Но когда уже оставалось пробить всего девять футов, их охватил рудничный газ. Лампы погасли, и рудокопам пришлось отступить. Работать при таких условиях — значило подвергаться риску каждую секунду быть взорванным и окончательно погубить тех. Но постукивания погребенных людей все еще слышались; эти люди были живы и взывали о помощи, и несколько рудокопов добровольно вызвались спасать товарищей, рискуя жизнью. Когда они спускались в шахту, жены сопровождали их безмолвными слезами — но ни одна не произнесла ни слова, чтобы остановить их.

Такова сущность человеческой психологии. Пока люди не опьянены до безумия битвой, они «не могут слышать» призывов о помощи, не отвечая на них. Сначала скажется чье-либо личное геройство, а вслед за героем все чувствуют, что они должны последовать его примеру. Ухищрения ума не могут противостоять чувству взаимной помощи , ибо чувство это воспитывалось в продолжение многих тысяч лет человеческою общественною жизнью и сотнями тысяч лет до-человеческой жизни в сообществах животных.

Однако нас спросят, может быть: «Но как же могли потонуть недавно люди в Серпентайне, в пруду, посреди лондонского Гайд-Парка, в присутствии толпы зрителей, из которых никто не бросился им на помощь?» Или же: «Как мог быть оставлен без помощи ребенок, упавший в воду в Риджентс-Парке, тоже в присутствии многолюдной праздничной толпы, и был спасен лишь благодаря присутствию духа одной молодой девушки, прислуги соседнего дома, пославшей за ним в воду ньюфаундлендскую собаку, водолаза?» На эти вопросы ответ простой. Человек является результатом не только унаследованных им инстинктов, но и воспитания. У рудокопов и моряков, благодаря их общим занятиям и ежедневному соприкосновению друг с другом, создается чувство солидарности, а окружающие их опасности воспитывают храбрость и смелую находчивость. В городах же, напротив, отсутствие общих интересов воспитывает безучастность, а храбрость и находчивость, редко находящие применение, исчезают, или принимают иное направление.

Кроме того, предания о геройских подвигах в шахтах и на море живут в деревушках рудокопов и рыбаков, окруженные поэтическим ореолом. Но какие же предания могут быть у пестрой лондонской толпы? Всякую традицию, являющуюся у нее общим достоянием, пришлось создавать литературою, или словом; но литературы, соответствующей деревенским сказаниям, почти не существует. Духовенство же, в своих проповедях, так старается доказать греховность человеческой природы и сверхъестественное происхождение всего хорошего в человеке, что оно в большинстве случаев проходит молчанием те факты, которых нельзя выставить в качестве примеров вдохновения, или благодати, ниспосланных свыше. Что же касается до «светских» писателей, то их внимание, главным образом, направлено лишь на один вид героизма, а именно — героизма, выдвигающего идею государства. Поэтому они впадают в восхищение пред римским героем, или пред солдатом в битве, и проходят мимо героизма рыбака, почти не обращая на него никакого внимания. Поэт и живописец бывают, правда, поражены красотою человеческого сердца, но лишь в редких случаях знакомы они с жизнью беднейших классов; и если они могут еще воспевать или изображать, в условной обстановке, римского, или военного героя, они оказываются беспомощными, когда пытаются изобразить героя, действующего в той скромной обстановке народной жизни, которая им чужда. Немудрено поэтому, если большинство подобных попыток неизменно отличается напыщенностью и риторичностью [347].

Бесчисленное количество обществ, клубов и союзов для развлечений, для научных работ и исследований, для различных образовательных целей и т. п., распространившихся за последнее время, и их так много, что потребовались бы многие тома для простой их описи. Все они представляют проявления той же вечно-действующей силы, призывающей людей к объединению и взаимной поддержке. Некоторые из этих обществ, подобно обществам молодых выводков птиц различных видов, собирающихся осенью, преследуют единственную цель — совместное наслаждение жизнью. Чуть ли не каждая деревня в Англии, Швейцарии, Германии и т. д. имеет свои общества для игры в крикет, футбол (ножной мяч), теннис или кегли, или же голубиные, музыкальные и певческие клубы. Затем есть обширные, национальные общества, отличающиеся особенной многочисленностью членов, как, например, общество велосипедистов, которое в последнее время развилось в необычайно широких размерах. Хотя у членов этого союза нет ничего общего, кроме их любви к езде на велосипеде, тем не менее среди них успело образоваться своего рода франкмасонство в целях взаимной помощи, особенно в захолустных местностях, еще свободных от наплыва велосипедистов. На Союзный Клуб Велосипедистов в какой-нибудь деревушке члены союза смотрят, до известной степени, как на собственный дом, и в лагере велосипедистов, собираемом каждый год в Англии, нередко устанавливаются дружеские крепкие отношения. Kegelbruder, т. е. кегельные общества в Германии, представляют такой же союз; точно так же и гимнастические общества (насчитывающие до 300 000 членов в Германии), неоформленные содружества гребцов на французских реках, яхт-клубы и т. п. Подобные общества, конечно, не изменяют экономического строя общества, но они, в особенности в небольших городах, помогают сглаживанию социальных различий; а так как все такие общества стремятся объединяться в крупные национальные и международные федерации, то уже этим они помогают росту личных дружественных отношений между всякого рода людьми, рассеянными в различных частях земного шара.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)