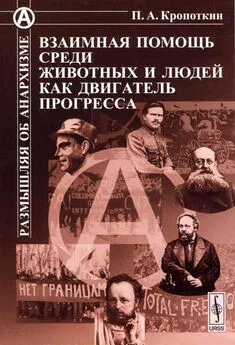

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Альпийские клубы, союз для охраны охоты (Jagdschutzverein) в Германии, имеющие свыше 100 000 членов, — охотников, образованных лесничих, зоологов и просто любителей природы, — а равным образом Интернациональное Орнитологическое Общество, членами которого состоят зоологи, животноводы и простые крестьяне в Германии, имеют тот же самый характер. Они успели, в течение немногих лет, не только выполнить огромную общеполезную работу, которая под силу лишь крупным обществам (составление географических карт, устройство спасательных станций в горах и проведение горных дорог; изучение жизни животных, вредных насекомых, переселений птиц и т. п.), но также они создали новые связи между людьми. Два альпиниста различных национальностей, встретившись в спасательной хижине, устроенной клубом на вершине Кавказских гор, или же профессор и крестьянин-орнитолог, прожившие под одною крышею, не будут уже чувствовать себя совершенно чуждыми друг другу людьми. А «общество дяди Тоби» в Ньюкастле, убедившее свыше 300 000 мальчиков и девочек никогда не разрушать птичьих гнезд и быть добрыми ко всем животным, несомненно сделало гораздо больше для развития человеческих чувств и вкуса к изучению естественных наук, чем масса всякого рода проповедников и большинство наших школ.

Даже в настоящем кратком очерке мы не можем пройти молчанием тысячи научных, литературных художественных и образовательных обществ. Конечно, надо сказать, что до настоящего времени научные корпорации, находясь под контролем государства и часто получая от него субсидии, обыкновенно вращались в очень тесном круге, так что на ученые общества карьеристы часто смотрят как на средство проникнуть в ряды оплачиваемых государством ученых, тогда как трудность стать членом некоторых привилегированных обществ, несомненно, ведет только к возбуждению мелочной зависти. Но, при всем том, несомненно, что подобные общества сглаживают до известной степени классовые различия, создающиеся по рождению или по принадлежности к тому или другому сословию, а также к той или другой политической партии или вероисповеданию. В маленьких же, глухих городах, научные, географические, музыкальные общества и т. п., особенно те, которые вызывают деятельность более или менее обширного круга любителей, становятся маленькими центрами, своего рода звеном, связующим маленький городок с обширным миром, а также — местом, где люди, занимающие самые различные положения в общественной жизни, встречаются на равной ноге. Для того, чтобы оценить значение подобных центров, надо познакомиться с ними, например, в Сибири.

Наконец, одно из самых важных проявлений того же духа представляют бесчисленные общества, имеющие целью распространение образования, и которые только теперь начинают разрушать монополию церкви и государства в этой, в высшей степени важной отрасли жизни. О них можно смело сказать, что в самом непродолжительном времени эти общества приобретут руководящее значение в области народного образования. «Фребелевским союзам» мы уже обязаны системой детских садов, а целому ряду оформленных обществ мы обязаны высокою степенью, какой достигло женское образование в России [348]. Что же касается до различных педагогических обществ в Германии, то, как известно, им принадлежит огромная доля влияния в выработке современных методов обучения в народных школах. Подобные ассоциации также являются наилучшею поддержкою для учителей. Каким несчастным чувствовал бы себя без их помощи деревенский учитель, изнемогающий под бременем плохо оплачиваемого труда! [349]

Все эти ассоциации, общества, братства, союзы, институты и т. д., которые можно насчитывать десятками тысяч в одной Европе, причем каждый из них представляет собою огромную массу добровольной, бескорыстной, бесплатной или очень скудно оплачиваемой работы — не являются ли все они проявлениями, в бесконечно-разнообразных формах, все той же, вечно живущей в человечестве, потребности взаимной помощи и поддержки? В течение почти трех столетий людям препятствовали протянуть друг другу руки, даже ради литературных, художественных и образовательных целей. Общества могли образовываться лишь с ведома и под покровительством государства или церкви, или же должны были существовать в качестве тайных сообществ, подобных франкмасонам; но теперь, когда это сопротивление государства надломлено, они возникают повсеместно, охватывая самые разносторонние ветви человеческой деятельности. Они начинают приобретать международный характер, и несомненно способствуют — в такой степени, какую мы еще не вполне оценили, — ломке международных преград, воздвигнутых государствами. Несмотря на зависть, несмотря на ненависть, вызываемую привидениями разлагающегося прошлого, сознание международной солидарности растет, как среди отдельных передовых людей, так и среди рабочих масс, с тех пор как они также завоевали себе право международных сношений; и нет никакого сомнения, что этот дух растущей солидарности уже оказал некоторое влияние на предотвращение войны между европейскими государствами в течение последних тридцати лет. А после жестокого урока, пережитого Европою и отчасти Америкой за последнюю пятилетнюю войну, нет никакого сомнения, что голос здравого рассудка, наложив узду на эксплуатацию одних народов другими, надолго сделает другую подобную войну невозможною.

Наконец, здесь следует упомянуть благотворительные общества, которые в свою очередь представляют целый своеобразный мир, так как нет ни малейшего сомнения, что громадным большинством членов этих обществ двигают те же чувства взаимной помощи, которые присущи всему человечеству. К сожалению, наши религиозные учителя людей предпочитают приписывать подобным чувствам сверхъестественное происхождение. Многие из них пытаются утверждать, что человек не может сознательно вдохновляться идеями взаимной помощи, пока он не будет просвещен учениями той специальной религии, представителями которой они состоят, — и вместе со св. Августином, большинство из них не признает существования подобных чувств у «язычников-дикарей». Кроме того, в то время как первобытное христианство, подобно всем другим зарождавшимся религиям, было призывом к широко-человечным чувствам взаимной помощи и симпатии, свойственным, как мы видели, всем племенам и народам, христианская Церковь усердно помогала Государству разрушать все существовавшие до нее, или развившиеся вне ее учреждения взаимной помощи и поддержки. Вместо взаимной помощи , которую каждый дикарь рассматривает, как выполнение долга к своим сородичам, христианская Церковь стала проповедовать милосердие , составляющее, по ее учению, добродетель, вдохновляемую свыше , — добродетель, которая, в силу такого толкования, приписывает известного рода превосходство дающему над получающим, вместо сознания общечеловеческого равенства, в силу которого взаимная помощь обязательна . С этим ограничением и без всякого намерения оскорблять тех, кто причисляет себя к избранным, в то время как выполняет требования простой человечности, мы, конечно, можем рассматривать громаднейшее количество религиозных благотворительных обществ, разбросанных повсюду, как проявление того же глубокого стремления человека к взаимной помощи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)