Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия

- Название:Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:5-89826-290-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия краткое содержание

Данная хрестоматия является приложением к учебному пособию «Эстетика и теория искусства XX века», в котором философско-искусствоведческая рефлексия об искусстве рассматривается в историко-культурном аспекте. Структура хрестоматии состоит из трех разделов. Первый раздел составлен из текстов, которые являются репрезентативными для традиционного в эстетической и теоретической мысли направления – философии искусства. Второй раздел состоит из текстов, свидетельствующих о существовании теоретических концепций искусства, возникших в границах смежных с эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего раздела отобраны некоторые тексты, представляющие собственно теорию искусства и позволяющие представить, как она развивалась в границах не только философии и эксплицитной эстетики, но и в границах искусствознания.

Хрестоматия, как и учебное пособие под тем же названием, предназначена для студентов различных специальностей гуманитарного профиля.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

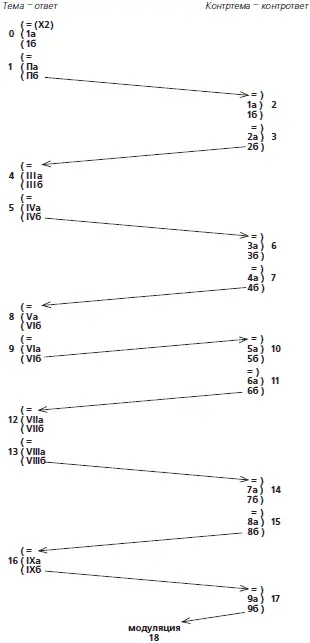

Таким образом, мелодия и ритм поддерживают с размером двойственные отношения. Внутренне присущий мелодической речи ритм нарушает размер. Напротив, группа ударных, независимо от того, усилены они другими инструментами или нет, соблюдает метрическое членение, однако эти ритмические мотивы – иначе говоря, ее речь – вызывают противоположный эффект. Слух воспринимает группу ударных не так, как она написана, или, лучше сказать, он воспринимает чуть больше того, что написано, – в отличие от мелодии, синкопы которой читаются в партитуре. После двух начальных пар (восьмая плюс триоль) слух не останавливается на последней из двух восьмых, стоящей перед тактовой чертой: предыдущая триоль устремляется к первой восьмой следующего такта, образуя с двумя другими триаду; по противоположным основаниям, но и второй мотив, который начинается сразу после этого, требует сцепления трех последовательных триолей посредством первой восьмой следующего такта. Вступающие в цифре [12] литавры усиливают этот эффект благодаря акцентам на первой и последней доле каждого такта; однако они его не создают (см. таб.).

Как объяснить этот феномен? Отчасти по соображениям, зависящим от ритма, как это было видно чуть выше, но также и, может быть, в особенности тем, что с самого начала произведения в дело вступают не один, а два ритма: только что рассмотренный ритм барабанов, а также пиццикато струнных, пока еще ограниченное виолончелями и альтами и остающееся на заднем плане, но уже вполне ощутимое. Это пиццикато обрисовывает мелодическую линию, какой бы бедной она ни была; оно же удваивает развиваемый барабаном ритм – с помощью упрощенного ритма, уменьшенной модели другого: три четверти, затем две четверти, продолженные двумя восьмыми, вместе образующие раскачивающийся ритм, в котором от одного такта к следующему узнается то же самое чередование троичного и бинарного принципа, которое уже было отмечено. Но и это еще не все, ибо, с самого начала атакуя квинту, продолженную удвоенной октавой, внушающей впечатление унисона, струнные снимают с первой сильной доли свой акцент и передают его на вторую и третью доли, с которых, кажется, начинается такт благодаря эффекту как бы «анакрусы». Тональные и ритмические отклонения объединяются, вызывая впечатление двух троичных размеров, смещенных по отношению друг к другу. Идя в паре с мелодией, которая постоянно подкрепляет ожидания и часто предвосхищает с помощью синкопы следующий такт, ритм действует наоборот и, кажется, постоянно опаздывает на одну долю. Арфа, воспринимаемая как ударный инструмент, но наделенный более экспрессивной силой, чудесно подчеркивает этот аспект: она вступает в цифре [2] четвертями на второй и третьей доле; те же акценты переходят затем к скрипкам и далее к духовым (цифры [6] и [7]); арфа вновь вступает в цифре [8] на второй доле половинами, замещаемыми в цифре [10] четвертями, которые только на второй и третьей доле образуют аккорды из трех, а потом четырех звуков. Таким образом, в течение всего этого периода и далее (так как эффект, производимый тромбонами, достигает своего пароксизма в последних шести проведениях) вторая доля является выделенной и, следовательно, противопоставляется первой, не выделенной или менее выделенной, чем две другие.

В течение пьесы эти смешанные ритмы – один развернутый, а другой сжатый – претерпевают два вида трансформаций. Во-первых, каждый из них поочередно выходит на первый план и занимает ритмическую авансцену; синтетический ритм, будучи сначала подчиненным, благодаря растущему участию квартета, наполняется и к цифре [11] выравнивается, к цифре [13] одерживает верх, а затем постепенно ослабевает и к цифре [16] сглаживается позади аналитического ритма, который восстанавливает свое преобладание благодаря присоединению струнных. Во-вторых, каждый тип ритма, утверждаясь, вместе с тем поддерживает и иллюстрирует противоположную метрическую партию: синтетический ритм стремится к простому троичному размеру, полностью достигая его в первых пяти проведениях, прежде чем начать убывать с цифры [13]; в то же время аналитический метр, будучи троичным, также симулирует в некотором роде бинарные превращения, что в цифре [16] выражает арфа, резко переходя от триад четвертных к чередующимся парам четвертных и восьмых, – в тот самый момент, когда аналитический ритм, возвращаясь, как и вначале, на первый план, мобилизует все струнные – за исключением первых скрипок – и основную часть духовых.

Чему же – в плане мелодии – отвечают эти ритмические трансформации? Если ритм качается между бинарным и троичным ходами, мелодия, со своей стороны, с более короткими периодами качается от отрывка тема – ответ к отрывку контр-тема – контр-ответ; делая это, она попеременно переходит от тональности до мажор – в ее чистом, ровном, наиболее устойчивом виде – к до мажору же, но не к другой тональности, а, несомненно, к той же самой, однако столь глубоко измененной вторжением бемолей, что она затрагивает минорную субдоминанту, никогда ее, впрочем, не достигая, так как после долгого вздоха напряжения на важном и характерном для контр-темы звуке ре-бемоль контрответ, как бы сломленный этим неудавшимся усилием, смиряется и понемногу возвращается в свое прежнее состояние. Собственно говоря, речь, следовательно, идет не о двух тональностях, которые противополагаются друг другу: «правильное и периодическое» движение маятника, как отмечается в «Испанском часе» отклоняет мелодию от ясной и устойчивой тональности и вновь возвращает к ней, восстанавливая, таким образом, нечто вроде эквивалента ритмической оппозиции между бинарным и троичным, а также одновременно ритмической и мелодической оппозиции между симметрией и асимметрией.

Исходя из этого видно, что все произведение стремится преодолеть сложную систему оппозиций, которые как бы вложены одна в другую. Главная из них, заявленная с самого начала, находится между мелодией, выраженной самыми ровными и гладкими звучаниями, доверенной к тому же флейте, тембр которой лучше всего заслуживает тех же эпитетов, – и двумя наслоенными друг на друга ритмами, из которых один, кажется, все время хочет быть впереди, а другой – сохранять свое отставание. Мелодия – в силу тональных колебаний – и ритм – в силу своей внутренней двойственности – балансируют между симметрией и асимметрией, выражаясь соответственно через колебания между бинарными троичным или между тональностью спокойной и тональностью тревожной.

Чтобы примирить эти противоположности, композитор обращается к последнему еще не затронутому в нашем анализе музыкальному измерению: инструментальному тембру. Вступая как солисты, инструменты объединяются попарно, затем комбинируются в возрастающем числе до того момента, когда становится ясно, что всякое разрешение ускользает, приводя к tutti, то есть когда качество переходит в количество и весь имеющийся звуковой диапазон не дает уже никакого выхода. Однако именно в этот момент, когда оркестровое напряжение достигает своего кульминационного пункта, из самого этого бессилия прорывается удачное решение – там, где его и не искали бы, если бы к нему не вели предшествующие неудачи. Отчаявшись найти окончание и не имея возможности идти дальше, оркестр прибегает к последнему средству и повышает тон: он модулирует. Отсюда знаменитая тональная модуляция, внезапно возникающая за пятнадцать тактов до конца, но которая, и это следует сразу подчеркнуть, была подготовлена и подведена тем, что можно было бы назвать ритмической модуляцией: арфа, обосновавшись с цифры [16] на стороне бинарного, на мгновение вторгается в откровенно троичный ритм перед тональной модуляцией, на протяжении которой в последних шести тактах осуществляется ритмический синтез.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/1142708/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika.webp)