Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Название:Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2030-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие краткое содержание

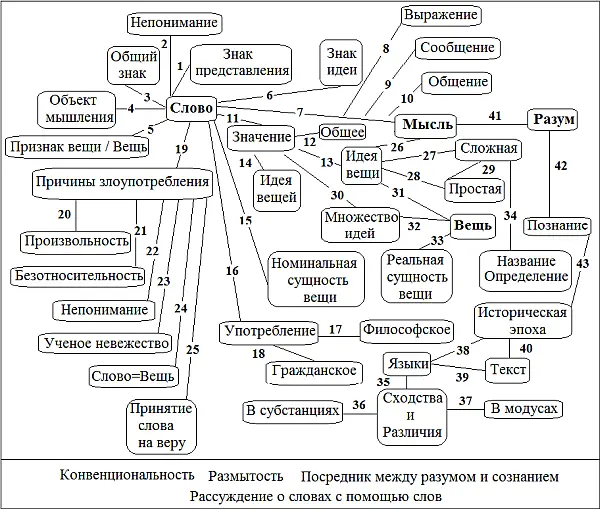

В книге представлены материалы лекций и семинаров по философским проблемам в лингвистике и общему языкознанию. В учебных текстах интерпретируются в исторической последовательности наиболее значимые лингвофилософские и философско-лингвистические взгляды на язык. К обучающим текстам прилагаются полиграммы обсуждаемых проблем.

Книга адресована преподавателям-языковедам, аспирантам лингвистических специальностей и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры гуманитарного профиля.

Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

19. Язык может препятствовать пониманию идей и передаче мыслей.

Определяя главные цели языка как передачу мыслей, легкость и быстроту изложения, передачу знаний, Д. Локк задается вопросом, «почему слова у людей не достигают всех этих целей?».

Ответ на этот вопрос вытекает из следующих аналогий.

Во-первых, человек, использующий в общении одни наименования идей, уподобляется учителю, который объясняет содержание книг с помощью одних заглавий.

Во-вторых, человек, использующий для представления своей новой идеи не единые, а разрозненные названия, уподобляется книготорговцу, который продает книги без названий и пытается объяснить их суть путем перечисления простых идей, составляющих содержание этих книг. Без совокупного названия (заглавия книг) полезность этого мероприятия представляется сомнительной. «У кого есть сложные идеи, но нет названий для них, тому не хватает свободы и быстроты в его выражениях, тот вынужден прибегать к перифразам».

В-третьих, человек, использующий одно и то же наименование для представления разных идей , рискует оказаться в положении торговца, который «под одним и тем же названием продает разные вещи».

Препятствием для понимания идей, согласно Д. Локку, является язык, ср.: «И так как я употребляю слова не в том смысле, как другие, меня не понимают и считают, что у меня неверные идеи о вещах, между тем как я даю им неверные названия».

Несмотря на номинальные издержки языка, Д. Локк все же отводит ему ведущую роль в чувственном познании, ср. «Истина реальна лишь постольку, поскольку обозначаемые таким образом в звуках идеи соответствуют своим прообразам. Познание этой истины состоит в познании того, каким идеям соответствуют слова, и в восприятии соответствия или несоответствия данных идей, что указано данными словами».

1.7. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716). Границы вербального познания. Язык как средство формирования и передачи мыслей и как инструмент обучения идеям

Готфрид Вильгельм Лейбниц – автор «теории монад», в соответствии с которой мир, постигаемый с помощью чувств и ума, состоит из гармонично взаимосвязанных первоэлементов. Монады неделимы, их отношения предустановлены Богом. Придавал большое значение не абсолютному, а вероятностному знанию. Уделял в этой связи много внимания искусству комбинаторики и теории игр. Комбинирование монад, как необходимых для мышления основополагающих понятий, позволило бы, по мнению Г. В. Лейбница, построить систему универсальных знаний. В поисках алгоритма универсальной науки разработал множество проектов энциклопедических словарей, в которых дал или наметил классификацию определений понятий из различных отраслей жизнедеятельности человека. Истины разделял на истины разума и истины факта. С первыми связывал свойство необходимости, со вторыми – свойство случайности. Углубил учение об анализе и синтезе. Анализ для Г. В. Лейбница – это «искусство находить промежуточные идеи» между естественной проницательностью и проницательностью, приобретенной путем упражнения. В конечном итоге – это поиск монад. Синтез – это путь от простого к сложному, который приводит к открытию истины благодаря комбинации идей. Г. В. Лейбниц сформулировал интересные идеи о представительной и объясняющей силе языка; о «глухих мыслях» («о внутренней речи»); о несовершенстве естественного языка и границах вербального познания; об этимологии слов и множественности определений; о конвенциональности отношения между словом и понятием; о стереотипах в языке и речи, в сознании и мышлении. Г. В. Лейбниц углубил идеи об универсальном философском языке (языке мысли); о тождестве вещи самой себе и др.

• Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1983. – 686 с.

1. Слова языка обозначают и объясняют идеи. «Глухие мысли» (мысли про себя) или внутренние мысли осознаются человеком также благодаря звукам языка. Анализ языка поможет понять, как действует разум.

Г. В. Лейбниц исходит из положения о том, что слова служат для представления, а также и для объяснения идей. Под влиянием трудов Т. Гоббса он утверждает, что человек пользуется звуками «как знаками внутренних мыслей , чтобы таким образом они могли делаться известными другим людям», что «язык служит человеку также для того, чтобы рассуждать наедине с самим собой… слова помогают ему вспомнить абстрактные мысли». К помощи языковых знаков человек прибегает также, когда он мыслит про себя, извлекая «глухие мысли». «Языки – это поистине лучшее зеркало человеческого духа и что путем тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы понять деятельность разума».

2. Злоупотребление словами – это использование слов без знания их значений. Познание предмета осуществляется посредством языка и обусловлено языком. «Люди относят свои мысли больше к словам, чем к вещам».

Рассуждая о значении слов и о проблеме «злоупотребления словами», он неоднократно указывает, что многие люди используют слова, не зная их значения, уподобляясь слепому, рассказывающему о красоте цветов. В отличие от Платона, допускающего возможность познания предмета объективной действительности напрямую, минуя наименование, Г. В. Лейбниц утверждает, что познание предмета ограничено словами языка, так как человек знакомится сначала со словами и только посредством их узнает о предметах, ср.: «Люди относят свои мысли больше к словам, чем к вещам, а так как большинству этих слов мы научились до того, как узнали обозначаемые ими идеи, то не только дети, но и взрослые часто говорят как попугаи». Такого рода говорение не предполагает глубокого понимания и тем более познания предмета.

3. Объектом обозначения и познания с помощью языка являются наши идеи и мысли, а не объекты действительности. Общие и универсальные понятия непринадлежат действительности, они созданы нашим разумом, но являются объективными.

В познавательном процессе объектом познания через язык, с помощью языка, согласно Г. В. Лейбницу, являются понятия: «Именно наши идеи и мысли являются предметом наших речей». Г. В. Лейбниц прямо заявляет, что некоторые абстрактные понятия не имеют соответствия в реальной действительности, и являются продуктом нашего сознания, ср.: «То, что называют общим и универсальным, вовсе не принадлежит действительному существованию вещей, а создано разумом ». Г. В. Лейбниц указывает на то, что все созданное нашим разумом является объективным независимо от того, соответствует ли данному мыслительному образу что-то в объективной действительности, иначе говоря, является ли он реально обусловленным или представляет собой чистую возможность, то есть существует в потенции. Ср.: «Общность состоит в сходстве единичных вещей между собой, а сходство это есть реальность…». «Соединяют ли люди те или иные идеи или нет и даже соединяет ли их в действительности природа или нет, это не имеет никакого значения для сущностей, родов и видов, так как дело идет в таком случае о возможностях, независимых от нашей мысли».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: