Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Название:Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2030-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие краткое содержание

В книге представлены материалы лекций и семинаров по философским проблемам в лингвистике и общему языкознанию. В учебных текстах интерпретируются в исторической последовательности наиболее значимые лингвофилософские и философско-лингвистические взгляды на язык. К обучающим текстам прилагаются полиграммы обсуждаемых проблем.

Книга адресована преподавателям-языковедам, аспирантам лингвистических специальностей и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры гуманитарного профиля.

Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. Знаком слова с переносным, второстепенным значением является не только звук, но и его предшествующее (исходное, главное) значение.

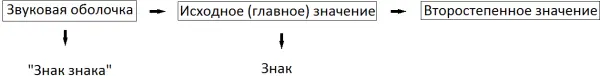

Однозвучные слова относятся друг к другу как предыдущие и последующие. Говоря на традиционном лингвистическом языке, семантические варианты слова мотивированы своими исходными, чаще главными значениями. Звук указывает на значение не сам по себе, "а потому, что прежде имел другое значение". Очевидно, что это касается слов с второстепенным или переносным значением, в которых звуковая форма уже мотивирована главным, или собственным значением. "Поэтому звук в слове не есть знак, а лишь оболочка или форма знака". "Бывшее прежде значением становится знаком другого значения". Однако можно сказать, что звуковая форма слова – это знак знака. Представим сказанное в следующем рисунке, см. рис. 3.

Рис. 3. Характер знаковости и межзнаковые отношения

Где: горизонтальные стрелки обозначают знаковое мотивационное отношение, а вертикальные стрелки указывают на характер знаковости.

7. В роли знака выступает не все значение, а лишь его признак, который является представлением (меткой) мысли. Это внутренняя форма слова.

Уточняя свою позицию, А. А. Потебня замечает, что не всё значение слова выступает в роли знака, а только какой-то один его признак. Иначе говоря, у каждого слова в переносном или второстепенном значении есть мотивационный признак, указывающий на предыдущее исходное словесное значение. "Представление есть признак, взятый из значения предшествующего слова и служащий знаком значения данного слова". Такой "знак в слове" (= признак значения) выполняет, таким образом, функцию указания на мысль. Данное дейктическое отношение есть представлениемысли. Его не следует смешивать с представлением в общепринятом понимании как совокупности чувственных образов. Можно сказать, что данный признак представляет, или замещает мысль, работа которой благодаря ему «упрощается» и становится быстрой. Внутренней формой слова, по мнению автора, можно считать этимологическое значение слова, ср. медведь (едящий мед), бык (ревущий), волк (режущий), стол (стлать). По-видимому, роль внутренней формы может выполнять и главное значение слова, если оно используется в переносном (метафорическом) смысле, ср. лиса, осёл как обозначения человека. В широком смысле внутренняя форма слова – это мотивационный признак слова. [В отличие от В. Гумбольдта А. А. Потебня ведет речь не о «внутренней форме языка», а о «внутренней форме слова»].

8. Слово обладает ближайшим (мотивационным) и дальнейшим («понятийным») значением.

Языковед выделяет в слове два типа значений – дальнейшее и ближайшее. Дальнейшее значение – это то, что сегодня относят к научным, энциклопедическим понятиям. Ближайшее значение – то, что относится к сфере языка, "к содержанию мысли во время произнесения слова". Полнота содержания свойственна (обозначаемому) мыслительному понятию, но не ближайшему значению, Поэтому во время говорения мы не ассоциируем все понятийные компоненты. Мысль стремится к простоте своего словесного представления. Ближайшему значению не свойственна и ассоциация отдельного признака. В акте обозначения мыслительного понятия с помощью слова, ближайшее значение опустошается, ср. "пустота значения". Вот почему "слово называется формою мысли". Ближайшее значение становится в этом смысле формальным. Оно, кроме того, народно, поскольку обеспечивает взаимопонимание людей, говорящих на одном (родном) языке. Язык есть форма мысли, но такая форма, которая, кроме языка нигде не встречается.

9. Язык участвует в создании (формировании) мысли.

Согласно А. А. Потебне, язык не выражает готовую мысль, а используется для создания новой мысли. Он преобразовывает впечатления, познает их вновь. Язык видоизменяет мысль. При этом мысль вне языка понимается им как нерасчлененная и не препарированная для восприятия. Средством, с помощью которого мысль преобразуется, является, например, грамматическая категория. Сама постановка вопроса, свидетельствует, что мысль уже существует, но не совсем в готовом виде, она аморфна. Язык же придает мысли форму. Форма языка – это способ представления мыслительного содержания. Выражающий язык создает условия для отвлечения, абстрагирования идей, поскольку из множества признаков значения в качестве представителя мысли выбирается лишь один.

По мнению А. А. Потебни, с помощью языка формируется часть ("доля") мысли. Наряду с этим отмечается, что "есть известная доля мысли, невозможная без языка; язык есть орудие, вырабатывающее эту долю мысли и кладущее на неё свой отпечаток". Здесь "выработка" и "отпечаток" есть ни что иное как анализ мысли, или разложение сложной мысли на части посредством языка; это вербальная селекция из множества содержательных признаков мысли какого-то одного признака, послужившего основанием для образования слова или для связи его с данной мыслью.

10. Объективная мысль субъективируется языком в процессе говорения.

Вслед за Гумбольдтом, А. А. Потебня анализирует антиномию субъективного и объективного. Субъективность проявляется особенно четко в акте говорения, когда думающий говорящий создает "содержание своей мысли". Однако мысль не передается говорящему в том виде, в котором она зародилась. Понимающий слушающий "создает свою мысль". Ясно, что такое творческое понимание осуществляется в ущерб содержанию какой-то части воспринимаемой мысли. Как представляется, еще одна часть мысли отсеивается самим языком.

Кроме того, А. А. Потебня связывает проблему субъективного и объективного с задачами теоретического языкознания, призванного научить выделять субъективное содержание слова из его сочетания с (объективной) мыслью. Иначе говоря, теория языка должна объяснять процессы субъективизации объективной мысли посредством слова; отделять субъективное от объективного, семантическое от понятийного, значение от мыслительного содержания.

11. Язык – упорядоченное (системное) явление.

Язык понимается А. А. Потебней как система, как нечто упорядоченное, функционирующее по определенным законам, где все явления находятся в связи друг с другом. Становится понятным, почему язык выступает по отношению к мысли как формирующее, организующее средство.

12. Мышление стремится свести разнообразное к единству.

Мыслительный процесс в интерпретации А. А. Потебни протекает в направлении от конкретного (образного) к абстрактному (понятийному), ср.:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: