Арсен Аветисьян - Очерки по истории религии и атеизма

- Название:Очерки по истории религии и атеизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академии Наук Украинской ССР

- Год:1960

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсен Аветисьян - Очерки по истории религии и атеизма краткое содержание

Настоящая работа посвящена атеистической мысли древности. Вопросы истории религии в ней затрагиваются лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания сущности атеистической критики религиозных воззрений тех или иных стран. В нашей книге сделана попытка показать зарождение и развитие атеистической мысли, борьбу ее против религиозного мракобесия, а также изложить взгляды материалистов прошлого на происхождение и роль религии в обществе. Работа представляет собой краткие очерки по истории атеизма древности и не претендует на полное и исчерпывающее освещение всех вопросов. В «Очерках» в значительной мере использованы материалы лекций по истории философии, прочитанных автором на философском факультете Киевского университета им. Т. Г. Шевченко в 1952–1957 гг.

Очерки по истории религии и атеизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очень интересно «Поучение», относящееся к XIII в. до н. э. Если в гимнах в честь Атона просто не упоминается царство мертвых, то автор этого документа прямо выступает против религиозных суеверий, обрядов и канонов, против существования загробной жизни, строительства некрополей, пирамид, гробниц. Он считает истинно бессмертными творцов книг, научных произведений. Автор «Поучения» решительно протестует против покорности судьбе: «Берегись, да не скажешь ты: каждый человек (создан) по своему образу; невежды и мудрецы — равны; судьба и воспитание написаны в писании самого бога, и каждый человек проходит свою жизнь, как час» [37] Сб. «Вопросы истории религии и атеизма», № 5, М., 1958, стр. 400.

. По своему идейному содержанию это «Поучение» перекликается не только с «Песней арфиста», но и с идеями религиозной реформации, с гимнами в честь Атона. Однако в отличие от «Песни арфиста» и других подобных произведений, которым присущи элементы гедонизма и скептицизма, в нем преобладает оптимизм.

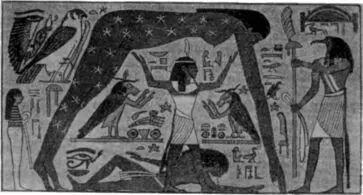

Поклонение Эхнатона солнцу

Одним из важных документов для характеристики воззрений древних египтян является «Спор Гора с Сэтом», в котором египетские боги, подобно греческим, показаны со всеми свойственными человеку слабостями. В этом произведении ярко проявились не только элементы свободомыслия, но и скептическое отношение к богам. Возражая богу Озирису, который считает себя создателем растительного мира, бог Ра говорит: «Если бы тебя не было и если бы ты не рождался, ячмень и пальба все равно были бы».

Другой египетский памятник «Беседа Хахеперсейба со своим сердцем» по содержанию ближе к «Беседе разочарованного со своим духом». «Размышляя о происходящем, о положении дел на земле», автор приходит к выводу, что на земле нет справедливости. Всюду царит скорбь и нужда. Справедливая «критика вызывает вражду, сердца не принимают правды». Ни на кого нельзя положиться, беседовать можно только со своим сердцем.

Интересным атеистическим документом является песня, посвященная жрецу Неферготепу (умер около 1340 г. до н. э.), которая по содержанию в значительной мере совпадает с «Песней арфиста». В ней также отрицается заупокойный культ, существование загробного мира и восхваляются радости земной жизни:

Празднуй радостный день, о жрец!..

Отбрось все заботы и думай о радости и думай о радости,

Пока не придет тот день, когда повезут

Тебя в страну, любящую безмолвие!

Празднуй радостный день, о Неферготеп,

Мудрый, с чистыми руками!

Я слышал все, что сталось с предками, —

Их тела распались,

Их места нет больше,

Точно никогда их и не было [38] «Древний мир в памятниках его письменности», ч. I, Восток, М., 1915, стр. 57.

.

Как мы уже отмечали, прогрессивная мысль древнеегипетского общества дошла до нас в передаче ее врагов, часто в искаженном виде, но даже из этих отрывочных сведений видно, что древнеегипетские атеисты выступали против религии, религиозных догматов и традиций. Именно в борьбе с религиозно-идеалистическими взглядами складывалось наивное материалистическое и атеистическое мировоззрение. В эпоху древнего Египта значительное развитие получили научные знания. Римский ученый Макробий называл Египет матерью наук, а египтян — родоначальниками всякой философии, первыми людьми, дерзнувшими исследовать и измерить небеса, и единственными, проникшими во все божественные тайны. Усложнение общественных отношений, развитие экономики в той или иной мере требовали развития науки. Маркс в «Капитале» подчеркивает, что «необходимость вычислять периоды разлития Нила создала египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов как руководителей земледелия» [39] К. Маркс, Капитал, т. I, Л., 1952, стр. 517. Прим. 5.

.

Развитие орошаемого земледелия и строительство ирригационных сооружений привели к накоплению астрономических знаний. В Египте был создан первый календарь, деливший год на 12 месяцев, по 30 дней в каждом, что вместе с пятью добавочными днями составляло 365 дней. Дион Кассий говорит, что распределение дней по семи планетам придумано египтянами и гораздо позднее сообщено ими остальным людям; древние греки ничего об этом не знали.

Шу отделяет небо от земли

Значительных успехов египтяне достигли в области медицины. Они были знакомы с анатомией, хирургией; древнеегипетские врачи создали лечебник по ветеринарии. Хотя в древнем Египте наука была тесно связана с религией, врачи искали причины болезни, не прибегая к магии и духам. В этом отношении интересен папирус Элиота Смитта, изданный в 1930 г. В нем дается не только точное описание частей тела, но впервые указано, что повреждение мозга неизбежно вызывает болезненное состояние всего организма. Египетская медицина считала, что центром тела является сердце, а центром сознания — мозг.

Представления древнеегипетских мыслителей носили наивноматериалистический, гилозоистический характер. Они исходили из того, что все предметы и явления природы имеют материальное начало. Источником и основой всех вещей они считали воду: «Прохладная вода, которая в стране этой, которая произвела вещи живущие и из которой выходят все вещи». Воздух, как материальное начало, не только заполняет пространство, но и «пребывает во всех вещах». Землю древнеегипетские философы представляли себе в виде ящика или коробки [40] См. Ю. П. Францов, К эволюции древнеегипетских представлений о земле, «Вестник древней истории», 1940, № 1, стр. 46–51.

.

Однако материалистическая мысль в древнем Египте в силу особенностей рабовладельческого общества не могла свободно развиваться. В идейной и культурной жизни Египта господствовала религиозная идеология. Богословы уже в середине III тыс. до н. э. утверждали, что «все сущее получило бытие сначала в разуме бога» Пта. Божественное происхождение имеют, по их мнению, также мысль и речь человека. Мемфисский бог Пта считался у древних египтян покровителем архитектуры, ремесла, искусства. Впоследствии бога Пта стали называть высшим разумом. Все, что есть в природе, и сама природа существуют в разуме Пта. Живое и мертвое, человек и боги произошли из разума или сердца Пта. Гимн в честь бога Пта показывает, как люди в те времена объясняли происхождение мира:

Пта великий — разум и речь богов…

Пта, от которого произошла сила разума и речи,

То, что рождается из каждого разума

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: