Леонид Дымченко - Основы философии

- Название:Основы философии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентСпецЛитd5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00506-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Дымченко - Основы философии краткое содержание

Процесс формирования новой системы образования в нашей стране предусматривает обновление как содержания учебного курса «Основы философии», так и формы его освоения.

Данный учебник – это изложение курса «Основ философии» в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов III поколения по специальностям среднего медицинского образования: 060102 Акушерское дело, 060501 Сестринское дело, 060101 Лечебное дело, 060301 Фармация, 060203 Стоматология ортопедическая, 060205 Стоматология профилактическая.

Учебник предназначен для студентов медицинских колледжей и техникумов.

Основы философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

22 . С помощью просвещения можно исправить нравы народа и обеспечить прогресс общества. Это идеи эпохи:

А. Возрождения

Б. Просвещения

В. Средневековья

23 . Бернард де Мандевиль считал, что:

А. Человеческие пороки вечны, они являются животворной силой общества

Б. Пороки человека – результат экономической системы общества, частной собственности

В. Нравственность общества – условие его прогресса

24 . Счастье достигается не добродетелью, а ее попранием, не добром, а злом:

А. Мандевиль

Б. Локк

В. Декарт

25 . В основе общественного прогресса лежат естественные, географические, климатические условия:

А. Монтескье

Б. Локк

В. Ламетри

26. Основой мироздания является механика (законы Ньютона). Это идея:

А. Нового времени

Б. Возрождения

В. Средневековья

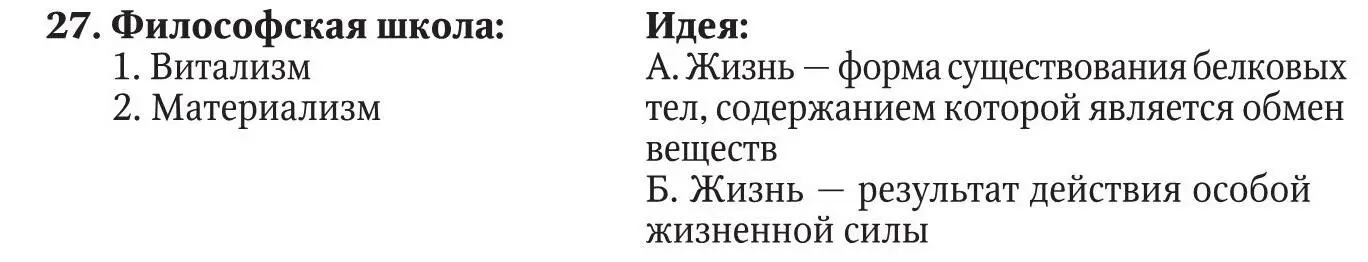

Ответ: 1__ 2__

28 . Джон Локк:

А. Английский врач-философ

Б. Французский просветитель

В. Немецкий философ

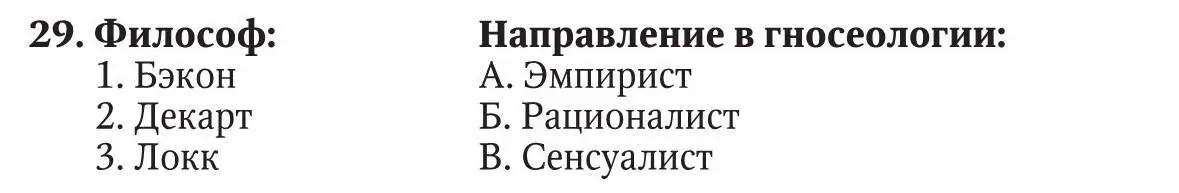

Ответ: 1__ 2__ 3__

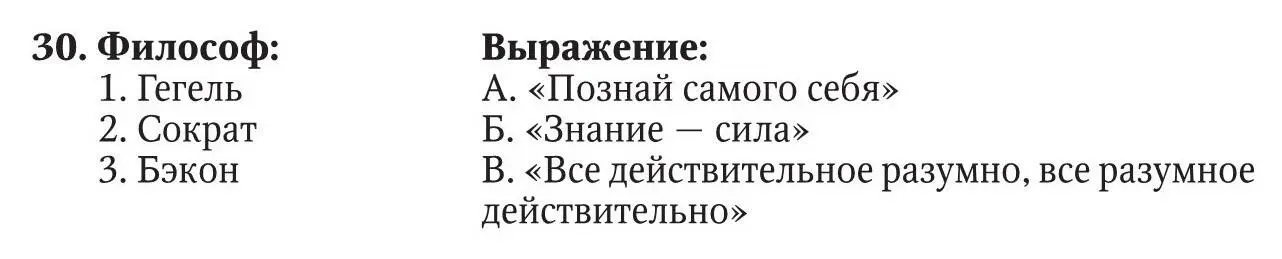

Ответ: 1__ 2__ 3__

Вопросы для обсуждения

1. Философское значение открытия Ньютона.

2. Философия Ф. Бэкона. Эмпиризм.

3. Философия Р. Декарта и рефлекторная теория. Рационализм.

4. Д. Локк. Сенсуализм. Идеи равенства, свободы и воли.

5. Б. Спиноза. Теория субстанции.

6. Беркли и Юм. Субъективный идеализм.

7. Ш. Монтескье. Идеи социального прогресса.

8. Ламетри. Трактат «Человек – машина».

9. Философия и медицина Нового времени о природе человека и основных механизмах жизнедеятельности. Механицизм.

Темы рефератов и докладов

1. Ф. Бэкон «Новый органон». Мысли о знании и науке.

2. Почему Ньютон сказал: «Гипотез не измышляю!»?

3. Философия Беркли и ее критики.

4. Проблема морали в философии Юма.

5. Великие энциклопедисты Франции.

6. Субстанция и Бог в философии Спинозы.

7. Идеи пантеизма в философии Нового времени.

8. Первый материалист России.

9. «Я мыслю, следовательно, существую» – основа рационализма картезианской философии.

10. Мандевиль – моралист своего времени.

11. Философские проблемы медицины Нового времени.

Объясните понятия: номинализм и реализм, субстанция, эмпиризм, сенсуализм, рационализм, скептицизм, солипсизм, врожденные идеи, монада, индукция, механицизм, теизм, деизм, клерикализм, атеизм.

Тема 5

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. МАРКСИЗМ

5.1. Философская система Иммануила Канта

Иммануил Кант (1724–1804 гг.) был сыном мелкого ремесленника. Всю свою жизнь он безвыездно прожил в Кенигсберге. В 1740 г. поступил в университет, а уже в 1755 г. начал читать лекции в нем. Звание профессора получил лишь через 15 лет. В 1755 г. опубликовал «Всеобщую естественную историю и теорию неба», в которой изложил свою гипотезу происхождения Солнечной системы как результат действия механических сил притяжения тел из газовой туманности.

В 1781 г. публикует «Критику чистого разума», а в 1790 г. – «Критику способности суждения», где выдвигает идею о том, что прежде чем исследовать философские вопросы о сущности мира, нужно исследовать сам процесс познания.

В этом процессе, считает Кант, можно выделить три способности человека: 1) чувственность, 2) рассудок, 3) разум.

Он выдвигает понятие априорных (доопытных) форм познания. Априорные формы:

– на уровне чувств – пространство и время;

– на уровне рассудка – категории качества, количества, модальности. Всего 12;

– на уровне разума – идеи о душе, Боге.

Опираясь на априорные формы, человек создает свое познавательное пространство (идет от субъекта).

Главный же вопрос – о способностях человека как субъекта познания. В нем Кант выделяет два уровня – эмпирический (опытный), т.е. индивидуально– психологические особенности человека. Трансцендентальный, куда входят общие, надындивидуальные качества человека как представителя рода. Человеку по природе присущи некоторые врожденные (доопытные) формы подхода к действительности, из самой действительности не выводимые: пространство и время как формы рассудка. Пространство и время, по Канту, – это не формы бытия, существующие независимо от нашего сознания, а врожденные формы внутреннего чувства, которые создают предпосылку объективного достоверного знания. «Объективность – всеобщность и необходимость» (Кант).

Пространство и время, являясь предпосылкой достоверного (физика, математика) знания, используются второй познавательной способностью, рассудком (мышлением) для подведения многообразного чувственного материала под единство понятий и категорий.

Вывод: не предмет является источником знаний о нем в виде понятий и категорий, а напротив, формы рассудка – понятия и категории – конструируют предмет, поэтому и согласуются с нашими знаниями о нем. «Мы можем познать только то, что создали» (Кант). Рассудок упорядочивает впечатления человека, подводит их под всеобщие и необходимые формы, а значит, обуславливает объективность знаний.

Вещи, как они существуют в сознании субъекта, Кант назвал явлениями. Человек знает только о явлениях вещей в сознании, сами же по себе они остаются непознанными, «вещами в себе». Человек не может установить связи между «вещами в себе» и их явлениями. Задача высшей способности субъекта – разума – с помощью идей определить цели познания. Побуждаемый разумом, рассудок стремится к абсолютному знанию и выходит за пределы опыта, но его средства – понятия и категории – действуют только в этих пределах, поэтому рассудок впадает в антиномии – противоречия, взаимоисключающие положения.

Антиномии возникают там, где с помощью конечного человеческого рассудка пытаются делать заключения не о мире опыта, а о мире «вещей самих по себе». Например, если мы возьмем идею мира в целом, то возникает антиномия о конечности и бесконечности мира в пространстве и во времени. Значит, мир «вещей самих по себе» закрыт для чувственного и теоретического разума, но человек живет не только в умопостигаемом мире, но в чувственно непроницаемом мире – мире природы, где действует не теоретический, а практический ум.

Движущей силой практического разума является не мышление, а автономная воля, т.е. определяется не внешними причинами, а собственными нравственными законами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: