Владимир Колесов - Русская ментальность в языке и тексте

- Название:Русская ментальность в языке и тексте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Петербургское Востоковедение

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 978-5-85803-339-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Колесов - Русская ментальность в языке и тексте краткое содержание

Книга представляет собой фундаментальное исследование русской ментальности в категориях языка. В ней показаны глубинные изменения языка как выражения чувства, мысли и воли русского человека; исследованы различные аспекты русской ментальности (в заключительных главах — в сравнении с ментальностью английской, немецкой, французской и др.), основанные на основе русских классических текстов (в том числе философского содержания).

В. В. Колесов — профессор, доктор филологических наук, четверть века проработавший заведующим кафедрой русского языка Санкт-Петербургского государственного университета, автор многих фундаментальных работ (среди последних пятитомник «Древняя Русь: наследие в слове»; «Философия русского слова», «Язык и ментальность» и другие).

Выход книги приурочен к 2007 году, который объявлен Годом русского языка.

Русская ментальность в языке и тексте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но верно и то, что всякое организационное изменение в Церкви влечет за собою идеологическую подготовку к изменению власти. Каждый раз столкновение православия с католичеством приводило к уступкам последнему. И в деле Унии, и в реформах Никона, и в метаниях Петра I и далее русская культура поддалась культуре российской, и политические реформы Петра — протестанта по характеру веры — стали возможны. По меткому слову Ключевского, Петр не исполнил всего задуманного потому, что пути общения с Западом были противоречивы: «...активное — международное политическое, пассивное — культурное. Они противодействовали одно другому...»

Боязнь в перемене форм приводит православие к поражениям в содержании веры. Духовное влияние католичества на крестьянскую веру славянофилы видели в утверждении единодержавия Церкви, в гонениях за веру, в признании еретика за бунтовщика с приданием его мучительной смерти — замене чистилища [Самарин 1996: 211—212].

Действительно, «нельзя ничего понять не мое». И потому Дж. Биллингтон начинает свою книгу «Икона и топор» картой Европейской части России, на которой обозначены границы постепенного расширения государства с 1300 до 1945 года. Американцу становление государства иначе и не понять, как только указанием на расширение его границ; именно так росло североамериканское государство США: прикупали и грабили. Но внешнее сходство в расширении вовсе не объясняет внутреннего подобия. В отличие от экспансии США Россия просто возвращалась к исконным своим границам, которые постоянно от нее отторгались. Шесть веков реконкисты не то же самое, что американские века конкистадоров, умучивших не один народ.

В другом случае говорят, что «на Западе конфликт между церковью и государством развивал право (регламентацию жизни), а это — развитие наук, университетов и т. д.» [Кондаков 1997: 150] — почему бы не добавить: и схоластику формы, и принцип двух стандартов и прочего многого также. Русское «направление» ничем не лучше: соборность при подчинении церкви государству сохраняла опору на традиции и развивала религиозную догматику. Жизненные ситуации требовали от русских то подвига, то терпеливой жертвы, и это верно: «Русская культура... есть культура молчания» [Шубарт 2003: 149], и это тоже верно. Призывы к silentium для нас обычны, потому что сам Христос молчит — и при Пилате, и при Великом Инквизиторе. Молчит, потому что, согласно еще Платону, «молчание чревато» — чем? Быть может, рождением нового смысла?

А почему бы и нет...

Для славянского сознания важно начало как категория явления, рождения, источника всего последующего. Все древнерусские и средневековые летописи озабочены вопросом, «откуда есть пошла» та или иная социальная или моральная ценность. Характерно неравномерное отношение к государству и вере. Славянские государства до X в. складывались по принуждению; чужеродным завоеванием или насильственным присоединением под одну корону возникали Болгарское, Хорватское, Моравское царства и другие, в том числе и Русская земля, само имя которой до сих пор является загадкой. Несмотря на то что многие социальные явления, развившиеся в славянском мире, уже подготовили создание государственности, сами славяне сопротивлялись насаждению власти над собою. Уже развивались города (и Древняя Русь называлась Страной городов — Гардарикой), ремесла, оригинальная культура; уже бродили по славянским землям «жадные до веселия» дружины алчных князей, уже скрывались они в защищенных замках, сформировалась новая идеология силы — а государственность как единство нужно еще было создавать насильно и жестко. В противопоставлении «государство — общество» и сохранилось навсегда недоверие к государству, к власти, нежелание в ней участвовать, уйти от нее куда подальше. Русский анархизм как вера в возможность этого и русское казачество как практика этой веры — следы того. «Толки об „анархичности русского человека“... как о национальном или расовом свойстве — просто глупость» [Бицилли 1996: 53], это исторически созданный предел в стремлении освободиться от навязчивой власти.

Совсем иное — вера. Христианство все славяне приняли добровольно и по собственному выбору. Выбор был, и большой. Но пример «испытания вер» Владимиром-князем рисует нам общественное предпочтение. Ни иудаизм, ни мусульманство, ни чужеродное язычество — только христианство. Выбор верхушкой славянского общества именно христианства понятен: стать на уровень «великих европейских держав», создать единую идеологию для всего населения государства, разноплеменного и пестрого. Но, став религией государственной, христианство вызвало отчуждение у народа, к государству холодного: века отчуждения нанесли большой вред самому государству.

Ереси — все — учили: государство и освящающая его церковь суть творения дьявола, наряженного на род людской. Вера святая — вне понуждений церковных. Так и Христос велел: Богу — Богово, царю же — царево.

Что же касается самой мистической силы, о которой сказано, тут развитие идет от языческой магии через мистику зрелого христианства (с конца XIV в.) к логически строгому мышлению. Однако отмечаемая многими исследователями парадоксальная алогичность как основной принцип русского типа мышления остается в качестве родового признака русской ментальности. Алогичность вполне логична, но непонятна в других системах суждения. У русских суждение всегда предполагает наличие третьего лишнего, посредством которого и осуществляется связь между двумя членами логического суждения. Так, в Средние века идея познания Бога была основой всякой гносеологии. За всем стоит Бог, который и направляет движение — в том числе и движение мысли. По той же причине (и это также постоянно отмечают русские философы) русское сознание заполнено, а русское слово насыщено не строгим понятием, а внешне как будто расплывчатым образом или даже традиционным символом: русское мышление образно-понятийно.

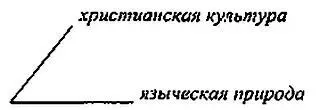

На указанных «сходствах и различиях» возникала еще одна возможность роста и развития русской ментальности — в противоречиях, данных Богом и вместе с тем заданных собственной историей. Если антиномия «государство — общество» давала возможность расти вширь, раздвигая пределы государства, то в направлении веры рост шел вверх. «Если бы не было Бога, некуда и не к чему было бы расти», — заметил Бердяев. Так соблюдалась гармония между духовной Культурой и Природой — сохранением лада между идеей и миром по формуле реалиста:

Но если верна формула Бердяева, представляющая «христианство как снятие противоположности между имманентным и трансцендентным» [Бердяев 1991: 534], тогда, конечно, только русский реализм в самом полном виде отражает это единение вещного мира и мистики всеобъемлющей идеи, причем «свободное созерцание сердцем» открывает русскому человеку и «совершенную реальность» — трансцендентность сущего [Ильин 6, 2: 425], и возможность свободно фантазировать на эти мотивы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: