Владимир Колесов - Русская ментальность в языке и тексте

- Название:Русская ментальность в языке и тексте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Петербургское Востоковедение

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 978-5-85803-339-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Колесов - Русская ментальность в языке и тексте краткое содержание

Книга представляет собой фундаментальное исследование русской ментальности в категориях языка. В ней показаны глубинные изменения языка как выражения чувства, мысли и воли русского человека; исследованы различные аспекты русской ментальности (в заключительных главах — в сравнении с ментальностью английской, немецкой, французской и др.), основанные на основе русских классических текстов (в том числе философского содержания).

В. В. Колесов — профессор, доктор филологических наук, четверть века проработавший заведующим кафедрой русского языка Санкт-Петербургского государственного университета, автор многих фундаментальных работ (среди последних пятитомник «Древняя Русь: наследие в слове»; «Философия русского слова», «Язык и ментальность» и другие).

Выход книги приурочен к 2007 году, который объявлен Годом русского языка.

Русская ментальность в языке и тексте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так мы снова приходим к формуле русского реалиста: в глубине, в сущности своей цивилизация и культура — одно, но разведены они как идея и как вещь. Всё слова, слова, слова... в словах всё дело, и это хорошо понимает реалист Самарин.

Высказываемые ныне мнения о том, что общность культуры создает нацию, столь же недостаточны, что и в отношении государства, крови и веры, которые тоже не составляют основной фермент нации. Подобное утверждение раскалывает народ изнутри почище классовой борьбы. Каждая культура обладает своими ценностями в различной степени их проявления, и разграничить, например, разнонациональную интеллигенцию с ее культурой и простой народ было бы неверно (хотя постоянно и разграничивается).

Понятие о культуре, кроме того, весьма расплывчато (по мнению Солоневича, вообще «путаный термин»). В границах данного государства, например русского, постоянно возникают споры о том, что именно полагать культурой. «Обойтись посредством носового платка» или исполнять предначертания совести? В традициях русского культурного пространства различное понимание культуры обозначилось рано и классово. Иван Солоневич полагал даже, что «миф о культурной отсталости России обязан своим существованием огромности, следовательно неустроенности наших пространств и разноплеменности населяющих их народов» [Солоневич 1997: 45]. Недоброе око всегда углядит мусор в каком-то дальнем углу. То же и в социальном отношении. За высшим классом, за интеллигенцией, которая «все-таки мыслит», закреплялось право культуры, тогда как простой народ как будто отдавался на милость культа, то есть чувства и веры (не всегда обязательно религиозной: темные народные массы — миф городской интеллигенции). Разведение веры и культуры сказалось трагично на нашей истории. Культ связан с идеей, а культура — с «вещью», то есть с воплощением другой идеи в конкретное «дело» (марксизм, либерализм и пр.). В обоих случаях естественно возникала необходимость — у народа восполнить идею до «вещи», получить результат готовой идеи праведной жизни, а у интеллигенции на основе «вещи» породить еще и свою идею, которая — по этой причине — всегда оказывается заимствованной извне, чужой и даже чуждой. Самый печальный результат подобного удвоения равнозначных идей, раздвоения мыслей и чувств — в том, что возникает нежелательный сплав народной веры и интеллигентского сомнения (скепсиса): вера — сомнение, порожденная не сведенным в единство народным разумом. И судьба любого интеллигента из народа — постоянно взывать: «Не отказываться от своего разума!» (А. Платонов). От своего собственного.

«Мудрость языка шла впереди мудрости наук» — никто не выразил столь лаконично бытийную сущность языка, носителя человеческой мудрости, как Велимир Хлебников. Это его слова. Действительно, все антиномии, сколько бы их ни возникало, коренятся в особенностях языка, который представлен в речи. Еще одна антиномия. На первый взгляд она не находит разрешения. Речь материально вещна, явлена в звучании, конкретна — она в бытии. Язык — идеально-духовная сущность, он и есть сущность явленной речи, он абстрактен в инобытии. Язычник понимает язык верно — как субстанцию; так же он понимает и общего предка или общий дом. Язык, а не речь. Но и важный признак нации тоже язык. Язык, а не речь. Идеальное сплачивает и в язычестве, и в народе, вещное различает, а потому и раскалывает. Но одного без другого нет, потому что вещные варианты речи суть явленности идеального — инвариант языка.

Это не всё.

У каждого человека свои особенности речи, у близких людей — свои, у деревни этой в отличие от соседней — тоже. Но это особенности эмпирические, случайные, чисто «телесные», они обретаются на уровне чувства и могут исчезнуть бесследно — но могут и слиться в нерасторжимом единстве местного говора. Говора, даже не речи.

Между чувством своего говора и идеей общего языка проявляется воля речи. В основе она социальна и потому в общественной среде обладает определенными функциями.

Для русских всегда было важно разграничить три уровня общения. Первый, освященно-сакральный, обращен к идеальному, к Богу; такою речью «пристойно говорить с Богом», как заметил Ломоносов. Второй, профессионально-деловой, обращен к другим членам общества и связан с волевой деятельностью человека, отличает особенности характера; им пристойно разговаривать и с государем. Третий, профанно-бытовой, обращен, конечно, к самому себе и к близким людям, которым не нужно ничего объяснять (опыт общий, и ситуация речи ясна), достаточно намекнуть эмоционально заряженным словом. Три уровня существования языка в речи согласованностью своих действий создают три разных стиля, в рамках которых и овеществляется идея языка. Интересно, что канонизация стилей как достойных форм выражения мысли идет сверху, начиная с высокого. В роли высокого стиля долго выступал заимствованный у южных славян старославянский, затем искусственный церковнославянский, а с XVII в. все архаические, но освященные традицией употребления формы родного языка. Этот стиль, наследие Древней Руси, в XV в. развивался параллельно со стилем средним, который стал вкладом Московской Руси в национальную сокровищницу языка. На исходе XVII в. бытовой — «подлый» — стиль тоже входит в обращение на правах письменного. Не только в народной литературе, но и в неистово-чувственном вяканье протопопа Аввакума он обретает черты «достойного» стиля.

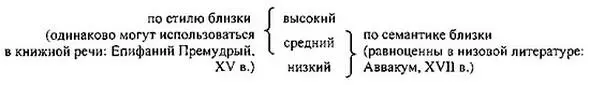

Сложилась система стилей, и в середине XVIII в. гений Ломоносова рачительно соединил их в цельность литературного языка, столь необходимого в новых условиях жизни. Тем самым он дал толчок развитию русской науки и культуры. Но еще и раньше, в XVI в., интуитивно было осознано, что по существу своему, по идее, стили несводимы в единство, поскольку различает их два признака: все слова языка разграничиваются стилистически, то есть вещно, но также и по семантике-смыслу — идеально:

Таким и было это вполне понятное соединение двух зквиполентных оппозиций в общую градуальную. Основная единица сакрального языка — символ, а бытовая речь образна; что же касается деловой, прагматически выдержанной, ее основная единица — понятие. В соревновании различных содержательных форм слова — образа, понятия и символа — победил средний стиль, как одинаково относящийся и к высокому (в оппозиции по стилю), и к низкому (в оппозиции по семантике), да к тому же и оперирующий не чувственным образом и не образным понятием (символом), а именно и только понятием; иногда и значение слова теперь толкуют как понятие, что неверно, но — облегчает работу мысли. В рядах слов вроде следующих: очи — глаза—зенки, супруга —ж ена — баба и т. д. — идеальность первых и избыточная «чувственность» (образность) последних снимаются усредненной нормой, которая как бы смиряет стихию профанного говорения, возвышая ее — постоянно развивающуюся в простом разговоре — до уровня тоже стиля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: