Сергей Горяинов - Секретные алмазы Сталина

- Название:Секретные алмазы Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:978-5-907028-62-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Горяинов - Секретные алмазы Сталина краткое содержание

Главным мотивом поиска и освоения алмазных месторождений на территории СССР, доказывает автор, являлось желание Сталина получить тайный внебюджетный источник конвертируемой валюты, необходимой для финансирования секретных внешнеполитических проектов и операций спецслужб. В условиях «холодной войны» алмазный рынок стал площадкой, на которой заключались секретные соглашения, позволившие СССР войти в число индустриальных лидеров и стать достойным партнером Запада, невзирая на любые санкции и эмбарго. Книга С. Горяинова ломает установившиеся стереотипы и предлагает новый взгляд на причины, цели и хронологию контактов СССР и авангарда западных элит — алмазной корпорации «Де Бирс».

Секретные алмазы Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

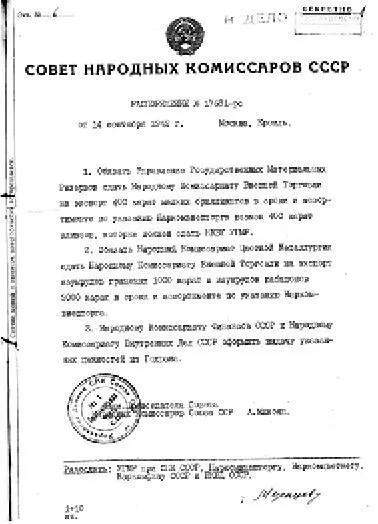

ГАРФ. Ф. 5446. О. 12а. Д. 351. Л. 2.

Распоряжение Совета народных комиссаров об экспорте бриллиантов и изумрудов. 1942 г.

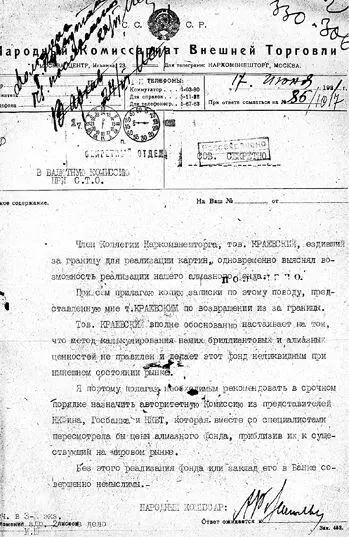

ГАРФ. Ф. 5446. О. 43а. Д. 288. Л. 1.

Глава 10

Алмазы, реактивные истребители и Корейская война

В 1940-е годы в Германии, США и Великобритании произошла технологическая революция, в результате которой были созданы и запущены в серийное производство турбореактивные двигатели. Они позволяли поднять авиацию, прежде всего боевую, на качественно новый уровень, открывающий недостижимые ранее тактические и стратегические возможности.

Одним из критических элементов новых технологий являлись жаропрочные сплавы, из которых изготовляются наиболее ответственные элементы турбореактивных двигателей — лопатки газовых турбин, диски ротора турбин, камеры сгорания. Мощность реактивного двигателя зависит от температуры газа, вытекающего из камер сгорания. Чем выше температура, тем больше тяга двигателя и выше его экономичность. Элементы двигателя должны работать длительное время в условиях огромных температур и при этом не терять геометрии и прочности. Жаропрочные сплавы, применяемые в турбореактивных двигателях, — чрезвычайно твердый материал, а выполненные из него детали должны быть обработаны с высочайшей геометрической точностью. Эта задача решалась применением специализированного алмазного инструмента, гораздо более совершенного и сложного, чем инструмент предыдущего поколения.

Первые жаропрочные сплавы для газотурбинных двигателей были разработаны в Германии фирмой «Крупп» в 1936–1938 годах. Сплав TINIDUR (аббревиатура от титан + никель + твердый) был рассчитан на рабочие температуры 600–700 °C и применялся для изготовления лопаток турбин первых в мире крупносерийных турбореактивных двигателей Jumo-004 фирмы «Юнкерс». В начале 1940-х годов в Англии был создан жаропрочный сплав на никель-хромовой основе NIMONIC 80. Лопатки турбин, выполненные из этого сплава, могли устойчиво работать при температуре 850 °C.

К концу Второй мировой войны Германия, США и Великобритания уже обладали сложившимися научными и инженерными школами в области реактивного двигателестроения и соответствующими технологиями, позволяющими производить боевые реактивные самолеты. Немецкие реактивные перехватчики (Ме-163), истребители (Ме-262) и бомбардировщики (Ar-234) выпускались крупными сериями, например, суммарный выпуск Ме-262 составил 1433 штуки. Из реактивных самолетов союзников в боевых действиях Второй мировой войны принимал участие английский истребитель Meteor F.Mk.4, но серийно производились и на вооружении стояли также Vampire D.H.100 (Великобритания) и Р-59 Aircomet (США). В области разработки ракетного вооружения Германия к концу войны имела абсолютный приоритет и серийно производила впечатляющие образцы зенитных, крылатых и баллистических ракет.

СССР «прозевал» технологическую революцию и фатально отставал в этой гонке вооружений. Единственный советский проект реактивного истребителя БИ-1 (с жидкостным реактивным двигателем) так и не вышел из стадии конструкторских испытаний — всего было выпущено 9 экспериментальных машин, а разработка ракетного вооружения остановилась на стадии неуправляемых ракет с примитивными пороховыми двигателями. Как отмечал Н. С. Симонов: «По данному виду минометного вооружения Красная армия не имела равных, но к разработке других систем реактивной техники, например, противотанковых и зенитных, не говоря уже о самолетах-снарядах и баллистических ракетах, советские инженеры и конструкторы даже не приступали» [151] Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы. М.: РОССПЭН, 1996. С. 204.

.

Резюмируя положение дел, сложившееся в отечественной оборонной промышленности к концу войны, академик П. Л. Капица писал И. В. Сталину 25 ноября 1945 года: «Надо отметить, что, к большому сожалению, наша промышленность и вооружение развиваются на основе улучшения существующих конструкций. Например, Яковлев, Туполев, Лавочкин — крупнейшие конструкторы. Но они все же совершенствовали уже существующий тип самолетов. Новые типы самолетов, как турборакетные, потребовали бы другой тип конструктора, более творческий и смелый. Таким людям у нас в Союзе мало раздолья. Поэтому техника, основанная на принципиально новых идеях, как А. Б. (атомная бомба. — С. Г. ), „Фау-2“, радиолокация, газовая турбина и пр. у нас в Союзе или слабо, или совсем не двигается» [152] Капица П. Л. Письма о науке. М.: Московский рабочий, 1989. Письмо № 98.

.

Но дело создания реактивной авиации и ракетной техники в СССР не двигалось, конечно, не потому, что истощился творческий потенциал А. Н. Туполева или С. А. Лавочкина. Впоследствии эти конструкторы создали образцы реактивных самолетов и ракет вполне мирового уровня. Главная причина заключалась в том, что вся моторостроительная производственно-технологическая база СССР тех лет уже устарела и была не способна справиться с новыми задачами. В основном это было импортное, преимущественно германское, французское, шведское и американское оборудование, закупленное в годы «сталинской индустриализации» 1929–1941 гг. и предназначенное для производства зарубежных лицензионных двигателей.

Как справедливо отмечал М. Солонин: «В ключевом компоненте — производстве авиамоторов — весь советский авиапром держался на западных лицензиях, технологиях, оборудовании. Сбылось гениальное предвидение товарища Ленина — на буржуазном Западе нашлись (причем в достаточном количестве) „полезные идиоты“, которые в начале 30-х годов, в обстановке острейшего экономического кризиса, с превеликим удовольствием продали Сталину целые заводы и технологические линии по производству авиамоторов. Именно импортные моторы, изготовленные на импортном же оборудовании под скромными именами М-17 (немецкий BMW-6), М-22 (французский GR-9Aq), М-25/62/63 (американский R-1820), М-100/103/105 (французский 12Ybrs), М-85/87/88 (французский GR-14K) подняли в небо советскую авиацию» [153] Солонин М. На мирно спящих аэродромах. М.: ЭКСМО, 2009. С. 259.

.

Да, технологическая база перед войной была закуплена мощная, и некоторое время она была способна к модернизации, что позволяло совершенствовать в определенных пределах западные лицензионные двигатели. Но в ХХ веке техника устаревала быстро, и двигатели принципиально нового типа — реактивные — на этой базе создать уже было невозможно. А нет двигателя — нет ни самолета, ни ракеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: