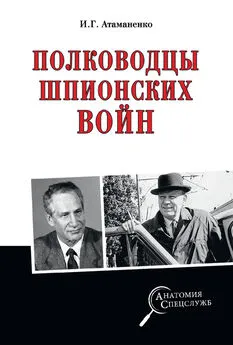

Антон Хреков - Король шпионских войн. Виктор Луи — специальный агент Кремля

- Название:Король шпионских войн. Виктор Луи — специальный агент Кремля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс; Неоглори

- Год:2010

- Город:Ростов н/Д, Краснодар

- ISBN:978-5-222-17134-9, 978-5-903876-76-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Хреков - Король шпионских войн. Виктор Луи — специальный агент Кремля краткое содержание

Виктор Луи (Виталий Евгеньевич Луи) — один из самых парадоксальных, удивительных, неразгаданных персонажей советской эпохи. Выражаясь словами У. Черчилля, «это загадка, завёрнутая в секрет и упакованная в тайну».

Жанр книги — нон-фикшн. Это реальные события, произошедшие с нашим героем в историческом контексте страны и мира.

При всём при этом книга ещё и журналистская: не всё рассказанное и додуманное о В. Луи поддаётся документальной проверке. Многое до сих пор остаётся под грифом «Совершенно секретно» и, как говорят в органах, будет таковым как минимум ещё 50 лет.

Доступ к дефицитам: деликатесам, иномаркам, недвижимости — обеспечивала Виктору Луи продажа на паях с КГБ самого главного дефицита — политической информации. Монополия и этой внешней торговли позволяла компаньонам сбывать товар с душком. Омерзительная гримаса социализма и поучительная биография ещё одного его великого комбинатора.

Леонид Парфенов, журналист и телеведущий

Король шпионских войн. Виктор Луи — специальный агент Кремля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если он был таким уж незаменимым агентом, рисковавшим собственной жизнью ради прислуживания «краснопогонникам», то почему его не амнистировали? Не перевели хотя бы в разряд ссыльных вольнонаёмных? Не скостили срок, чёрт возьми? Ну или, на худой конец, не перевели в соседний лагерь?

Зачем везти какого-то зэка за тысячи километров от разъяренных солагерников чуть ли не с эскортом?

Просто режим размягчался как в стране, так и в Государстве ГУЛАГ: полярные лагеря постепенно расселяли, но выпустить «изменников» сразу на свободу не решались: среди них было много нацистов, власовцев, коллаборационистов, полицаев. И всех их было слишком много: в лагерях сидела ещё одна страна. Объективно говоря, не все, кто сидел, сидели зря: просто пропорции чудовищны. Любителей заграничной жизни мешали в одну статью, например, с настоящими полицаями. После смерти Сталина миллионы человек нужно было просеять сквозь мелкое сито, не выпуская с зоны, но уже избегая столь огромного процента смертности (на Севере — около 13 %).

По свидетельствам друга Виктора, драматурга и детского писателя Романа (Роальда) Сефа, умершего в 2009 году, Луи успел побывать в Спасском (инвалидном) лагере, что в Карагандинской области. Туда свозили военнопленных и интернированных, там же были отделения для больных. Возможно, он использовался и как пересыльный.

Куда более правдоподобна не «доносительская», а медицинская версия: Луи болел костным туберкулёзом, появившимся то ли в результате травмы ноги в Инте, то ли из-за более ранней травмы: вроде бы во время допроса его ударили по ноге то ли табуреткой, то ли сапогом. Болезнь развилась в тяжёлых условиях Севера, и Луи не раз обращался в прокуратуру с просьбой направить его «на специальное лечение». Когда начались послабления, просьбу, очевидно, удовлетворили.

Там он подружился с испанцем Педро Сепедой, одним из niños españolos, с которым, кто знает, может и играл когда-то ребёнком во дворе. Друзья объяснялись на русско-испанской смеси: Сепеда рассказал, что получил 25 лет за попытку бежать в багажнике дипломатической машины из Советской страны, где считался вроде как беженцем, но где режим оказался куда более людоедским, чем в родной Испании.

Пытался бежать в багажнике… ничего не напоминает?

Испанец ненароком спросил, как Луи удалось так удачно трудоустроиться завхозом, а не попасть на каменоломню:

— Ты ведь знаешь, что про тебя могут сказать… — начал было он.

— Пусть говорят, что вздумается, — ответил Луи. — После смерти Сталина времена изменились, и здесь совсем другая жизнь.

И здесь, в Карлаге, за Луи неотступно следует рой «тёмных слухов»: в этом уверен, в частности, писатель-диссидент Аркадий Белинков, который получил восемь лет лагерей (на них заменили расстрел), а затем, в 1950 году, был снова осуждён уже на двадцать пять и тоже сидел в Карлаге. Мол, по роду своей деятельности, настаивает Белинков, Луи много общался с зэками, которые доверяли ему свои маленькие секреты.

Но опять же, «сотрудничать» — не значит «стучать». Да и потом у самого Белинкова была глубокая психологическая травма от предательства — ведь именно по доносу солагерника он получил новый срок. Но тогда в Карлаге Луи ещё не было.

О жизни Виктора в Спасском лагере известно немного. Роман Сеф, который попал на зону благодаря временной отмене смертной казни (реально же ему дали «вышку»), вспоминает одну услышанную от Виктора трагикомическую историю.

В этом лагере, где даже германский генерал-фельдмаршал штопал носки сокамерникам за пайку хлеба, Луи досталась опять-таки не самая пыльная и довольно хлебная работа повара. Вспомнив свою посольскую юность, как-то раз он решил поэстетствовать и приготовил на обед бульон с гренками: почти не привыкший к тяжёлому физическому труду, он искренне верил, что именно это сейчас нужно вернувшимся со стройки озябшим работягам. Бульон с гренками — чтоб «согреть душу». Увидев, что вместо чего-то сытного и наваристого по мискам разливают янтарный, ароматный, но совершенно пустой бульон, они набросились на него сначала с матом, потом с кулаками. Кончиться это могло ещё одной инвалидностью, но Луи отбили. Эта «тёмная» принесла ему не сколько физическую боль, сколько моральную: уже после лагеря кто-то пустит слух, будто отмутузили его не за неправильный суп, а за доносительство.

Последний этап (в обоих смыслах слова) многолетнего плавания по островам архипелага ГУЛАГ — лагерь в Темиртау, также входивший в систему Карлага и обозначенный шифром «п/я (почтовый ящик) р246/32», считавшийся «штрафной командировкой». Луи туда прибывает в крайне причудливом прикиде: пробковом шлеме и одежде, похожей на британскую колониальную униформу. Всё это было отыскано Бабаней на московском чёрном рынке и по его просьбе прислано в лагерь. Луи обожал удивлять и эпатировать окружающих, завоёвывая место в эпицентре внимания. Он уже видел, каким будет на воле. Вот уж буквально: хлебом не корми, дай возможность распустить хвост. По лагерю пошёл слух — мол, началась новая мировая война между СССР и бывшими союзниками, а Луи — «ихний военнопленный».

Он ещё ходит на костылях, но вскоре отбрасывает их как символ плена и неволи. Воздух свободы всё сильнее обдувает Архипелаг. К 1955-му не просто не запирают бараки на ночь, но и разрешают зэкам свидания с родными, снимают ограничения на количество писем (раньше в Минлаге — только два в год), либерализуют трафик посылок, включают радио, позволяют передавать послания за пределы зоны через вольнонаёмных, и даже иногда расконвоируют зэков для выполнения различных заданий. По сути, это уже колония-поселение. Все понимают: зачем бежать, рискуя получить новый срок, если воля сама у порога?

В последнем лагере у Луи была даже «лейка» (узкопленочный фотоаппарат. — Прим. редактора) — то ли присланная с воли, то ли у кого-то выменянная: он снимает на фотоплёнку виды лагеря и просит вольнонаёмных водителей сгонять в ателье её проявить. Зэки устраивают концерты самодеятельности, в которых Луи активно участвует с номерами из репертуара Аркадия Райкина. Конферирует, читает стихи на украинском.

В общем жизнь налаживается. Последний год лагеря — это ещё не санаторий, но уже некий аттракцион судьбы, о котором Луи будет вспоминать с долей ностальгии.

Как инвалид Луи получил работу в ларьке: там можно было докупать добавку к несытной тюремной кормежке: чай, сушки, папиросы. По свидетельству Романа Сефа, когда заболевал кто-то из соседей по бараку, Луи приносил заболевшему эти дары ГУЛАГ а из своего ларька, которые оплачивал сам. Когда однажды захворал сам Сеф, Луи явился с целой связкой сушек, бусами надетой на шею. Благородный поступок, но снабжённый неизменным — «луишным» — зарядом театральности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: