Игорь Котов - Судебная система как институциональная форма криминальной России – доминирующий фактор патологии репродуктивной системы женщин

- Название:Судебная система как институциональная форма криминальной России – доминирующий фактор патологии репродуктивной системы женщин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005621764

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Котов - Судебная система как институциональная форма криминальной России – доминирующий фактор патологии репродуктивной системы женщин краткое содержание

Судебная система как институциональная форма криминальной России – доминирующий фактор патологии репродуктивной системы женщин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Просила меня кузина моя… Дело у ней есть в палате, человек ее в краже попался. Так вот она и просит: нельзя ли его не наказывать, а оставить в подозрении, знаете, чтобы человек-то не пропал даром, чтобы она могла его с зачетом в солдаты отдать», – говорит гуманист Алексей Александрович, и его просьбу и подход суд единодушно одобряет: виновный все равно понесет наказание, а хозяйству польза будет [15].

Обилие законов и их запутанность были притчей во языцех и для судейских, и для власть предержащих – а также стандартным извинением полного их незнания.

– Комедия А. Н. Островского «Горячее сердце»: Градобоев (садясь на ступени крыльца). До бога высоко, а до царя далёко. Так я говорю?.. А я у вас близко, значит, я вам и судья… Как же мне вас судить теперь? Ежели судить вас по законам…

1-й голос. Нет, уж за что же, Серапион Мардарьич!

Градобоев. …Ежели судить вас по законам, так законов у нас много… Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов.

Сидоренко уходит и скоро возвращается с целой охапкой книг.

Вон сколько законов! Это у меня только, а сколько их еще в других местах!.. И законы всё строгие; в одной книге строги, а в другой еще строже, а в последней уж самые строгие…

Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне вас по законам, или по душе, как мне бог на сердце положит…

Голоса. Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич [226].

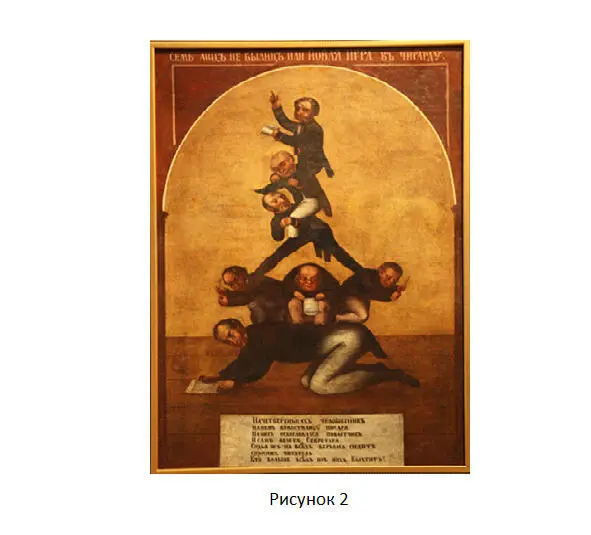

– Н. В. Гоголь в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались – всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало – год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, – и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен» (69) (Рис. 2).

– Русский фольклор – рассказ «Шемякин суд», в котором главный герой – взяточник-судья: «А судья послал к ответчику своего человека, чтобы он спросил о трёх свёртках, которые бедняк показывал судье. Бедный вытащил камень. Шемякин слуга удивился и спросил, что это за камень. Ответчик объяснил, что если бы судья не по нему судил, то он бы его ушиб этим камнем. Узнав о грозившей ему опасности, судья очень обрадовался, что судил именно так. И бедный, радуясь, пошёл домой» [51].

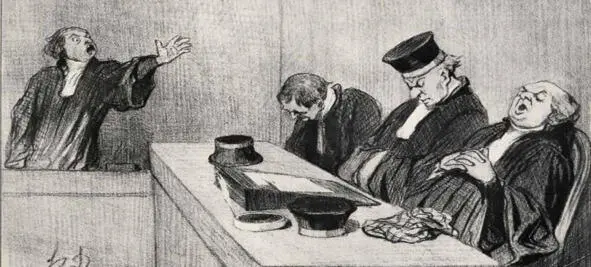

– А. С. Пушкин в контексте сущности судебного процесса, где никто никого не слушает (Рис. 3):

Глухой глухого звал к суду судьи глухого,

Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» —

«Помилуй, – возопил глухой тому в ответ: —

Сей пустошью владел еще покойный дед».

Судья решил: «Чтоб не было разврата,

Жените молодца, хоть девка виновата».

Рисунок 3

Картину коррупции в России XVIII—XIX вв. вообще и в судах в частности и постоянных, но фактически безуспешных попыток борьбы с нею русских государей представил российский историк и публицист П. Берлин: «Через всю нашу историю, лишь меняя форму, увеличивая и уменьшая размеры, тянется колоссальное взяточничество, которым пользуются как отмычкой к казенным сундукам». Причину безуспешности борьбы и неизбывности русского взяточничества Берлин видел в следующем: «В то время, как на протяжении XVIII и XIX веков правительство одной рукой энергично и бесплодно искореняло взяточничество, другой рукою оно столь же энергично, но уже вполне успешно насаждало условия, рождающие новое поколение лихоимцев». А всепроникающий и системный характер взяточничества и казнокрадства объяснял следующим: «Этим путем (щедрой раздачей богатств знати. – Ю. Н.) прочно закладываются психологические основы взяточничества и казнокрадства. Высшие слои приучались эксплуатировать привилегированное политическое положение с целью экономического обогащения. А за этим тонким слоем сановников лежал более широкий слой чиновников, которые, глядя, как обогащается знать, угодничая и прислуживая – в свою очередь наживались путем вымогательства и угроз по отношению к подчиненным» [35].

Красноречивое свидетельство ситуации с коррупцией в Российской империи приводит С. Довлатов: «Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его: „Что, в двух словах, происходит на родине?“ Карамзину и двух слов не понадобилось. „Воруют“, – ответил Карамзин» [83].

Не менее яркой и образной характеристикой российской коррупции может служить и крылатое выражение М. Салтыкова-Щедрина: «Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Никакой и никогда!» [230].

Возможно, именно многовековая усталость от повальной судейской коррупции и заставила население новой, советской России поверить в то, что большевики, которые смели до основания всю прежнюю правовую систему, создадут другую, где будут судить, по справедливости, а не по размеру кошелька.

1.2 Судебная система в СССР

Советское государство столкнулось с проблемой коррупции практически сразу же после своего появления. Так, в декабре 1917 года в Петрограде член следственной комиссии ревтрибунала Алексеевский практически открыто вымогал 5 тыс. рублей у директора ресторана «Медведь» за освобождение его предшественника. Уже в мае 1918 г. был опубликован декрет «О взяточничестве» [91]. Данное преступление каралось «лишением свободы на срок не менее пяти лет, соединенным с принудительными работами на тот же срок». Покушение на дачу взятки рассматривалось как оконченное преступление. К отягчающим обстоятельствам были отнесены особые полномочия служащего, нарушение служащим своих обязанностей, вымогательство взятки. В дальнейшем борьбе с этим видом преступления уделялось существенное внимание. Так, согласно декрету «О борьбе со взяточничеством» была введена конфискация имущества [91]. УК РСФСР 1922 г. был дополнен ст. 114 для борьбы с коррупцией [260]. Более того, Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление расстрел [138].

Но коррупцию побороть не удалось. Более того, взятки практиковались в тех органах, которые должны были с ней бороться, в том числе в органах юстиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: