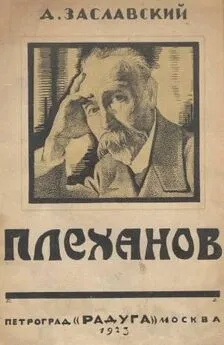

Д. Заславский - Г. В. Плеханов

- Название:Г. В. Плеханов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Радуга

- Год:1923

- Город:Петроград-Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Заславский - Г. В. Плеханов краткое содержание

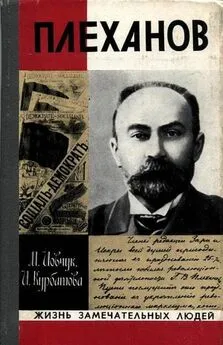

Фигура Г. В. Плеханова стоит особняком в героической галерее великих революционеров-семидесятников. Он разошелся с ними во взглядах, но навсегда остался верен революционной традиции. Прожив почти всю свою жизнь за границей, не зная «русского рабочего» — подлинного, живого — стал крупнейшим теоретиком русского рабочего движения.

Текст воспроизводится по современным орфографическим правилам.

Г. В. Плеханов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Позиция Плеханова была явно безнадежна. Большевики его обвиняли чуть ли не в измене революционному марксизму. Часть меньшевиков с тайным сочувствием читала его «письма», но все меньшевики в целом от него отмежевывались. За ним, в сущности, никто не шел. Он говорил к рабочим через головы партийных организаций, но для рабочих он был незнакомцем. Они знали своих вождей, организаторов, агитаторов. Выступление Плеханова было практически бесполезно; может быть, поэтому и не нужно. Но никогда Плеханов не думал, что «один в поле не воин». Напротив, в том и сказывалась его натура, что он воевал в поле, будучи и одиноким.

События шли не так, как он хотел. Ни русские либералы, ни русские социалисты не доросли до той сложной тактики, которую он проповедывал из Женевы. Политическая непосредственная деятельность не дала ему удовлетворения. А после неудачи революции 1905 г., после московского восстания, после полосы партизанских выступлений потянулся тяжелый период рецидива эмигрантщины. Россию захлестнула реакция. Интеллигенция и рабочий класс переживали состояние горького политического похмелья, разочарования, равнодушия. Эмиграция копалась в бесконечных фракционных дрязгах.

Плеханов ушел далеко в сторону от партийных интересов. На лондонском съезде 1906 года, где была сделана попытка скрепить все фракции в единую партию, он еще присутствовал, но уже почти как посторонний. Декорум был соблюден. Съезд, заседавший в какой-то лютеранской церкви, был открыт Плехановым. Несмотря на холодное, даже враждебное отношение к нему, он импонировал делегатам. Но и от него веяло холодком. Он был как будто не свой, а чужой среди этой пестрой толпы, где смешались рабочие с Урала в косоворотках, с непокорными вихрами волос, и коренастые, угрюмые «лесные братья» латыши, и бледные еврейские интеллигенты бундовцы в кургузых пиджачках. Его приветственную речь выслушали с почтительным вниманием, но в президиум он не был избран и во все время съезда сидел одиноко, сам по себе, ни с кем не совещаясь, слишком самостоятельный и большой, чтобы вместиться во фракцию. Но идейно он был близок меньшевикам и выступал раза два в качестве их оратора с блестящими по форме речами. Он очень тонко и остроумно изобличал внешний радикализм своих противников, — так, как он делал это некогда в полемике с «Народной Волей». Его литературный поединок с Розой Люксембург доставил слушателям эстетическое наслаждение. Все же речи не оставили заметного впечатления. Это были как будто речи со стороны. Троцкий был тоже одинок на этом съезде. Он не примыкал ни к одной из фракций, хотя и был ближе к меньшевикам. Но он был увлечен своей идеей объединения партии, и все партийные интересы были ему близки.

Плеханова интересовали общие теоретические, программные вопросы. Он по-прежнему стоял на страже марксизма, оберегал его ревниво от всякой «критики», в особенности философской. Но к партийным вопросам он относился уже с значительным бесстрастием, если не сказать — равнодушием. И при выборах центральных комитетов и редакций центральных органов Плеханова уже не брали в расчет ни противники его, ни союзники. Меньшевики охотно причисляли его к своим, но он был неудобен даже как рядовой член партии. Партийный долг не мог подавить в нем призвания литератора. Если Плеханов считал нужным высказать свою мысль, он это делал, не считаясь с тем, удобно или неудобно это для партии. Он не признавал абсолютных ценностей, а между тем можно было подумать, что свобода мысли и свобода слова это ценность для него несоизмеримая ни с какими другими ценностями, политическими и партийными.

В мелкой партийной междоусобной войне конца девятисотых годов Плеханов не принимал участия. Он как будто замкнулся в своем кабинете и отдался новому увлечению: русской литературе. Он всегда любил ее. К Белинскому он испытывал особое влечение. В своей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Плеханов лишь попутно коснулся гегелианства Белинского, но отозвался о Белинском с теплотой и симпатией. Он взял под свою защиту Белинского против резких нападок на него со стороны А. Волынского. Из мелких статей, рецензий, полемических выпадов Плеханова видно было, что есть в душе этого строгого марксиста, живущего только теоретическими и политическими проблемами марксизма, свой красный угол, и висят в этом красном углу портреты Белинского и Чернышевского. Однако, не было как будто до сих пор времени уйти сюда, в этот угол русской литературы, и отдаться работе, которая непрерывно звала и тянула к себе. Надо было ковать теоретическое и программное оружие для пролетариата, создавать социал-демократическую партию. Политический и революционный долг побеждал литературное влечение. Но потому ли, что завершена была основная теоретическая работа, потому ли, что столь неблагодарной оказалась политическая деятельность, Плеханов мог теперь ближе подойти к дорогим ему темам.

Появляется ряд его очерков из истории русской общественно-политической литературы. Серия статей о Чернышевском была начата еще в 1901 г. Теперь они были закончены и составили солидный том, — наиболее полное и лучшее до сих пор исследование о Чернышевском. В этой книге Плеханов верен себе. Он отмечает всюду свое расхождение с Чернышевским в понимании исторического процесса. Книга представляет блестящую марксистскую критику утопического социализма сороковых и шестидесятых годов, но с величайшим уважением говорит Плеханов об идеализме Чернышевского, об его нравственном мужестве, об его суровой, но привлекательной писательской личности. Работа Плеханова над Чернышевским преследовала определенную цель: проследить истоки русской социалистической мысли, установить связь между русским марксизмом и его предшественниками, выдающимися идеологами русской интеллигенции. Но эти истоки восходили все выше и выше. В очерках о Белинском и людях сороковых годов развернулась картина великого спора между западниками и славянофилами, а эта тема всегда была близка Плеханову. Под этим углом зрения он освещал свою борьбу с народничеством, а впоследствии — с большевиками. И чем больше углублялся он в историю общественных русских течений, тем более привлекала его мысль о борьбе двух начал в русском историческом процессе, двух противоположных тенденций: поступательного хода вперед по тем же путям, какими шли европейские страны, и какой-то задерживающей силы, пересекающей линии, вызванной особыми русскими условиями и требующей особого изучения и объяснения. Простая марксистская формула исторического развития России, данная в книге Бельтова, явно усложнялась. Революция, по-видимому, заставила Плеханова как-то по новому и более углубленно взглянуть на русскую жизнь. В новизне современных ему идей он видел те же характерные черты, которые наблюдались и в старине сороковых годов, и в еще более ранней и седой старине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: