Сергей Кара-Мурза - Кризисное обществоведение. Часть I

- Название:Кризисное обществоведение. Часть I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Кризисное обществоведение. Часть I краткое содержание

Один из важных факторов краха СССР и глубокого кризиса России — слабость рационального (прагматического, научного) обществоведения. Проблема фундаментальна: ядро знания об индустриальном обществе должно быть рациональным, научного типа — традиционное знание недостаточно. Советское обществоведение методологически ближе к натурфилософии, чем к науке. Оно не смогло предвидеть катастрофического системного кризиса конца XX века. Постсоветское обществоведение, испытавшее травму, находится в еще худшем состоянии, уже не претендуя на объяснение реальности. Профессиональные сообщества распались.

Создание нового отечественного обществоведения — императив для России. Кризис, как особый тип бытия, требует обновления индикаторов, моделей, критериев.

Эта книга — курс лекций, прочитанных как введение в кризисное обществоведение, точнее, в прикладной анализ проблем, возникших в ходе кризиса государства и общества постсоветской России.

Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей социальных и гуманитарных наук, а также для широких кругов интеллигенции, думающей о путях выхода из кризиса.

Кризисное обществоведение. Часть I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

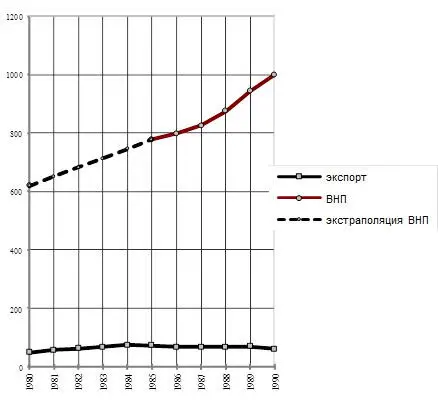

Представим наглядно величину зависимости советской экономики от экспорта в целом и от экспорта нефти в частности (рис. 19). На рисунке показана динамика всего экспорта и величины ВНП (валового национального продукта — показателя, который был введен в 1988 году и ретроспективно рассчитан до 1985 года и для 1980 года — отдельно).

Рис. 19. Динамика ВНП и экспорта СССР в действующих ценах, млрд руб.

Из рисунка видно, что доля экспорта в ВНП СССР вообще была очень невелика, за что его хозяйство и критиковали как «автаркическое», недостаточно «открытое» и мало зависящее от внешнего рынка. Колебание цен на нефть не могло сказаться на состоянии экономики в целом, поскольку вес экспорта нефти в экономике был совсем небольшим. В 1989 году, когда была объявлена реформа, ВНП СССР составил 943 млрд руб., а весь экспорт — 68,1 млрд руб. или 7,2% ВНП. В тот год было экспортировано 127 млн т сырой нефти, из них 27,2 млн т — за свободно конвертируемую валюту.

Поскольку две трети экспорта направлялись в социалистические страны по долгосрочным соглашениям, экспорт энергоносителей за конвертируемую валюту составлял около 1% от ВНП СССР. Могло ли «обрушение» цен на нефть привести к краху экономику «индустриально-сырьевого гиганта» СССР!

Трудно себе представить, как множество образованных людей объясняют сами себе механизм происходящей в экономике СССР катастрофы из-за снижения цен на товар, который продается в столь небольших количествах. Ведь с 1980 года по 1988 год экспорт, при всех колебаниях цен на нефть, надежно оплачивал импорт с положительным сальдо в 3-7 млрд руб. — чего еще надо? При этом внутри страны стабильно росли инвестиции и уровень потребления материальных благ населением. Как тезис об автаркии советской экономики совмещается в одной голове с тезисом об «унизительной сырьевой зависимости»? Ведь это два взаимоисключающих суждения.

А.И. Фурсов рисует страшную картину классовой войны, которая якобы вспыхнула в СССР из-за снижения цен на нефть на Лондонской бирже: «Когда рухнули цены на нефть, встал вопрос: кто кого — номенклатура или средний класс? Номенклатура могла затянуть пояса потуже и вернуться на уровень потребления начала — середины 1960-х годов… [Однако] номенклатура, с помощью иностранного капитала и криминалитета (великая криминальная революция 1988-1998 годов) сломала хребет советскому среднему классу… В ситуации, когда рухнули цены на нефть, средний класс оказался единственным источником, который можно было пустить под ножи и ограбить».

Что это? Почему? Зачем пояса потуже? Ведь ничего не изменилось вплоть до реформы — тот же шашлык, тот же коньяк и отдых в Крыму. Что можно было отнять у советского инженера или врача, если «пустить их под ножи»? Зачем ломать хребет среднему классу, если он и был социальной базой перестройки! Кто устраивал овации и забрасывал цветами ораторов от номенклатуры — Горбачева и Яковлева, Заславскую и Аганбегяна, Шмелева и Юрия Афанасьева? Именно этот «средний класс». На средний класс не нужен нож!

Что за чертовщина, однако, мерещится нашим интеллектуалам! Какие художественные образы творит мифологическое сознание.

Если начертить график динамики только экспорта и импорта в более крупном масштабе, то будет видно, что падение цен действительно привело после 1984 года к некоторому снижению экспорта и, соответственно, импорта. Но это было снижение до уровня 1983 года , существенной роли оно в судьбе экономики сыграть не могло. Настоящий спад произошел в 1990 году, и это уже было и следствием, и фактором углубления кризиса, поскольку из-за одновременного спада внутреннего производства и хаоса в таможенной сфере пришлось острый недостаток товаров широкого потребления компенсировать импортом за счет золотовалютных резервов.

К сожалению, при доступности информации, позволяющей строить наглядные графики динамики многих эмпирических показателей, ряд экономистов продолжают культивировать мифы, мешающие разобраться в структуре нашего кризиса.

Из этой истории мифотворчества следует тяжелый вывод. Из сознания политиков и экономистов вытеснена методологическая компонента. В восприятии идущих в народном хозяйстве процессов рациональные оценки заменены идеологическими. Образованные люди выслушивают важнейшие, чреватые необратимыми последствиями утверждения политиков, но не требуют и не ожидают рациональной аргументации этих утверждений. Они принимают или отвергают их в зависимости от политических установок момента, а принятые оценки становятся у них стереотипами мышления. В годы перестройки поверили Горбачеву и Яковлеву, и в сознании запечатлен устойчивый штамп: СССР рухнул из-за смертельного экономического кризиса 1970-1980-х годов. За двадцать лет все эти люди, обладай они минимальной способностью к рефлексии, могли убедиться в ложности этого мифа, но не пожелали этого сделать. Навыки критического анализа и рефлексии в отношении экономических процессов утрачены.

На следующей лекции рассмотрим два-три дополняющих мифа.

Лекция 13 Мифы общественного сознания. Часть вторая

Одним из инструментов мифотворчества при подготовке реформы 1990-х годов был тезис об избыточном производстве ресурсов как дефекте плановой экономики. Вслед за атаками на какую-то «избыточную» отрасль (производства стали, тракторов, энергии и т. п.) принимались политические решения по подрыву этих отраслей (прекращению инвестиций, «реорганизации», а затем и приватизации).

Частое повторение мифа об избыточности ресурсов в хозяйстве, которое якобы «работает на себя, а не на человека», сделало его привычным, хотя в нем нарушены и логика, и мера. В пропаганде этих мифов приняли участие интеллектуалы из, казалось бы, разных и даже враждующих политических лагерей.

Так, видные обществоведы проявили непонятную агрессивность и даже ненависть к энергетике. Вот «Меморандум в защиту природы» (1988), подписанный деятелями науки и культуры, в котором предпринята атака на Энергетическую программу СССР: «Вся многолетняя деятельность Минэнерго завела наше энергетическое хозяйство в тупик… Большая часть добываемого топлива расходуется на технологические нужды, и прежде всего на выработку электроэнергии. Более трех четвертей производимой в стране электроэнергии используется на производственные нужды в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Это означает, что энергетические ресурсы в основном используются для производства опять же энергетических ресурсов и сырья с крупномасштабным разрушением природной среды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: