Сергей Кара-Мурза - Кризисное обществоведение. Часть I

- Название:Кризисное обществоведение. Часть I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Кризисное обществоведение. Часть I краткое содержание

Один из важных факторов краха СССР и глубокого кризиса России — слабость рационального (прагматического, научного) обществоведения. Проблема фундаментальна: ядро знания об индустриальном обществе должно быть рациональным, научного типа — традиционное знание недостаточно. Советское обществоведение методологически ближе к натурфилософии, чем к науке. Оно не смогло предвидеть катастрофического системного кризиса конца XX века. Постсоветское обществоведение, испытавшее травму, находится в еще худшем состоянии, уже не претендуя на объяснение реальности. Профессиональные сообщества распались.

Создание нового отечественного обществоведения — императив для России. Кризис, как особый тип бытия, требует обновления индикаторов, моделей, критериев.

Эта книга — курс лекций, прочитанных как введение в кризисное обществоведение, точнее, в прикладной анализ проблем, возникших в ходе кризиса государства и общества постсоветской России.

Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей социальных и гуманитарных наук, а также для широких кругов интеллигенции, думающей о путях выхода из кризиса.

Кризисное обществоведение. Часть I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

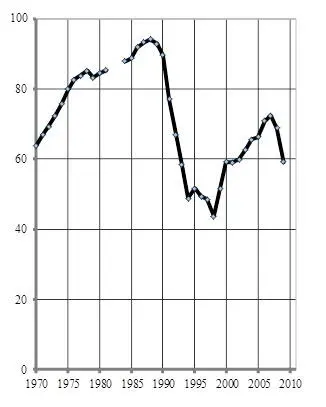

Рис. 21. Производство стали в РСФСР и РФ, млн т

В России резко возросли безвозвратные потери металла. Инвентаризация металлического фонда страны не проводится. Железный фундамент нашей цивилизации подточен. Черный миф об «избытке стали» был важным фактором в развитии глубокого кризиса металлургии. По состоянию на 2001 год, свыше нормативного срока использовалось 88,5% доменных печей и 86% прокатных станов. За 1990-е годы произошло резкое технологическое отставание от мирового уровня. Парадокс в том, что именно в 1990-е годы спрос на металл на мировом рынке начал быстро расти, и отрасль стала рентабельной (в 2006 году она достигла в России 34,5%). Металл стал одной из важных статей экспорта. Реформа не успела «добить» металлургию, и после 2000 года в нее начали делать инвестиции и обновлять основные фонды.

Здесь мы говорим не об экономике и не о технологии, а о тех методологических установках, с которыми обществоведы подходили к оценке промышленной политики в области металлургии. Хорошим учебным материалом может служить книга Н. Шмелева и В. Попова «На переломе: перестройка экономики в СССР» (1989). Авторы — влиятельные экономисты, профессор Н.П. Шмелев (сейчас академик РАН) к тому же работал в Отделе пропаганды ЦК КПСС и был депутатом Верховного Совета СССР. Рецензенты книги — академик С.С. Шаталин и член-корр. АН СССР Н.Я. Петраков.

Примечателен сам тип изложения, который применили в этой книге экономисты: мысли изобилуют объединением настолько разнородных понятий и явлений, что в каждом тезисе возникает большая неопределенность, необычная для людей, связанных с научной деятельностью. Это синкретический язык мифа.

Крайне размыта мера, которую прилагают авторы к тому или иному явлению, хотя вполне доступны точные достоверные данные. Вот, авторы пишут об СССР: «Мы производим и потребляем, например, в 1,5-2 раза больше стали и цемента, чем США, но по выпуску изделий из них отстаем в 2 и более раза».

Рассмотрим это утверждение. Прежде всего, в один ряд в нем ставятся две категории разной природы — « производим » и «потребляем» — и большинство читателей сразу оказывается в ловушке. Например, многие страны потребляют сталь, не производя ее ни грамма. В открытой экономике США очень велик импорт и стали, и металлоемких изделий; а в СССР экспорт намного превышал импорт. Как же можно было об этом не сказать?

За 1981-1988 годы, т. е. за тот период, на изучении которого в основном и базировались авторы книги, США импортировали 134,8 млн т стали, что составляет (за вычетом экспорта) прибавку к металлическому фонду, равную 121,6 млн т. В 90-е годы импорт стали в США превысил 30 млн т в год (например, в 1998 году он составил 37,7 млн т). Это огромные величины.

При той степени интеграции, какой достиг к концу 80-х годов мировой капиталистический рынок, сравнивать производство чего бы то ни было в СССР с какой-то одной страной (скажем, США) вообще абсурдно. Например, в России добывается сейчас по 14 кг поваренной соли на душу населения в год (кстати, вдвое меньше, чем в РСФСР). А в США — по 160 кг, в Австралии — по 470 кг, а съедают соли на душу населения не намного больше, чем в России. Значит ли это, что надо равняться на США или Австралию? Или, наоборот, снизить добычу соли до уровня Японии (11 кг)?

Почему в качестве примера для СССР в производстве стали были взяты США? Почему было не сказать здесь же, что в 1990 году СССР произвел стали на душу населения в 1,7 раза меньше, чем Япония, и почти в 2 раза меньше, чем Чехословакия? Авторы-экономисты использовали цифры некорректно (или недобросовестно).

Иными словами, сравнение производства стали в СССР и США, даже если бы оно было проведено корректно, не могло служить никаким аргументом для оценки промышленной политики СССР. Но сравнение к тому же было проведено еще и с грубыми ошибками. Вывод: если все рассуждение построено по канонам мифологии, то к приводимым количественным аргументам надо отнестись с большой осторожностью. Мера здесь служит художественным средством.

В книге утверждается, что СССР с его плановой системой производит избыточную сталь (160 млн т), в то время как эффективно регулируемая рынком экономика США разумно производит небольшое количество (70-80 млн т). Как же обстояло дело в действительности?

Только за два десятилетия, с 1951 года по 1970 год, США произвели 1946 млн т стали — почти 2 млрд тонн! Иными словами, они в течение двадцати лет стабильно держали средний уровень производства в 100 млн т стали в год. За это же время в СССР было произведено 1406 млн т стали — на 540 млн т меньше, чем в США. Накопленное же в течение всего XX века преимущество США над СССР в количестве произведенной стали было огромно. Что же делают экономисты, чтобы убедить граждан в избыточности производства стали в СССР? Они сравнивают пик нашего производства с временным спадом в США.

Да, в начале 80-х годов на какое-то время США снизили свое производство стали (причем компенсировали это снижение резким увеличением импорта). Самой низкой точкой был 1982 год, когда в США произвели 67,7 млн т. — тогда всего за один год производство стали в США упало почти вдвое. После этого производство начало расти. Да, бывали в США такие резкие колебания. — Ну и что? Почему это должно было повлиять на производство стали в СССР? Сравнение объемов производства стали в СССР и США в момент перестройки, как аргумент для развала отечественной черной металлургии, неосновательно.

Звучали призывы сократить производство стали по примеру США — и в то же время говорилось об остром «голоде» на металл во многих отраслях хозяйства СССР. Это признак когнитивного диссонанса — видеть голод, но создавать миф об избытке и даже верить этому мифу. Нет и симптомов преодоления этой болезни. Выступая в Новосибирском государственном университете 1 декабря 2003 года, академик А.Г. Аганбегян сказал о производстве стали в СССР: «Если столько продукции не нужно, то и выплавлять 146 млн т стали (когда Америка выплавляла всего 70 млн т) бессмысленно — с падением платежеспособного спроса производство стали сократилось в 3 раза».

Значит, совершенно ложное утверждение можно повторять в одном из ведущих университетов страны даже через 15 лет после начала катастрофического кризиса, созданного с опорой на это утверждение.

Иррациональны и рассуждения о потреблении стали. При том соединении категорий производства и потребления, к которому прибегли авторы книги, читателям внушается ложная мысль фундаментального, общего значения — будто потребление стали, скажем, в 1985 году, равно производству стали в этом же году (даже если отвлечься от импорта и экспорта).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: