А. Гражданкин - Белая книга России

- Название:Белая книга России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Гражданкин - Белая книга России краткое содержание

В книге даны временны́е ряды примерно трехсот важнейших показателей главных сторон жизни нашей страны с середины прошлого века. В этом издании добавлен ряд новых красноречивых показателей, а некоторые убраны, поскольку они признаны читателями малоинформативными или не очень понятными. По сравнению с предыдущими изданиями эта книга освещает не только экономическую реформу 1990-х, но и ее длительную предысторию (строительство 1950-1980-х, перестройку конца 1980-х), а также ее уже долгосрочные последствия в начале XXI века.

По динамике подавляющего большинства показателей послевоенного восстановления и строительства, последовательного развития нашей страны в годы «застоя» и вплоть до старта реформ 1990-х не обнаруживаются сигналы, из-за которых потребовалась бы срочная радикальная перестройка хозяйственной жизни и последующая экономическая реформа России.

Динамика показателей после 2000 года показывает глубину кризиса 1990-х годов и его инерции, высвечивает те стороны жизни, в которых кризис продолжается в прежнем темпе, и в то же время обнаруживает те отрасли и сферы, где положение выправляется и даже достигнуто превышение дореформенных уровней. Подобных сфер пока не так много, но важно начать.

В целом сравнение советского периода (1950-1990 гг.), периода радикальных реформ (1991-1999 гг.) и «эпохи Путина» (2000-2012 гг.), наглядно представленное в графиках, дает эмпирическую основу для продуктивного диалога о проектировании благоприятного будущего нашей страны.

Белая книга России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

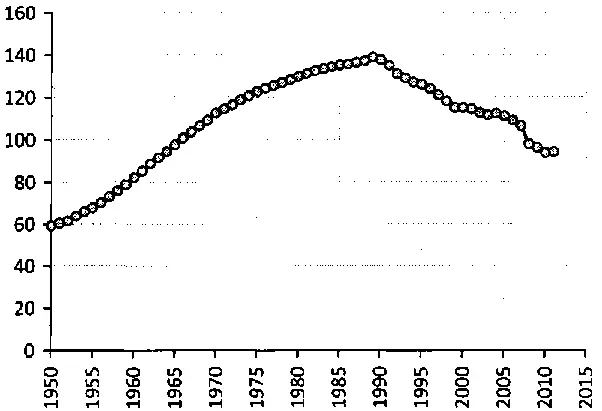

Рис. 1-11.Число больничных коек в РСФСР и РФ на 10 тыс. человек населения

В советском здравоохранении действовала сеть участковых больниц со средней мощностью около 30 коек. Все они находились в сельской местности. В 1990 г. в РСФСР имелось 4813 таких больниц, имевших в сумме 156,3 тыс. больничных коек, что составляло 7,7% всего числа больничных коек в стране.

Система участковых больниц продержалась, с некоторыми сокращениями, до конца 1990-х: в 1995 г. было 4409 больниц (129 тыс. коек), в 2000 г. 3310 больниц (85 тыс. коек), в 2005 г. осталось 2631 больница (62,3 тыс. коек), а затем эта сеть была практически демонтирована: В 2006 г. в РФ имелось только 628 таких больниц, обладавших в сумме 18,1 тыс. коек, а в 2010 г. осталось 400 участковых больниц с 11,2 тыс. коек. Резко сократилось и число районных больниц в сельской местности — со 178 больниц в 1990 г. до 91 в 2006 г. и до 79 в 2010 г.

В сельской местности располагалось около половины амбулаторно-поликлинических учреждений. Демонтаж этой сети также произошел в середине 2000-х. В 1995 г. в сельской местности оставалось 9217 амбулаторно-поликлинических учреждений из общего числа (21071), в 2005 г. — 7495 (из 21783), а в 2006 г. — 4181 (из 18782), в 2010 г. — 2979 (из 15732). В 1995 г. в сельской местности было построено больничных учреждений на 2272 коек, в 2000 г. — на 1522 койки, в 2005 г. — на 911 коек, в 2010 г. — на 886 коек.

По динамике строительства и ввода в действие и больниц, и поликлиник (Рис. 1-12 и Рис. 1-13) видно, что на первом этапе перестройки наблюдалась тенденция к укреплению системы здравоохранения в стране, что сразу сказалось и на демографических показателях — заметно снизилась смертность и выросла рождаемость.

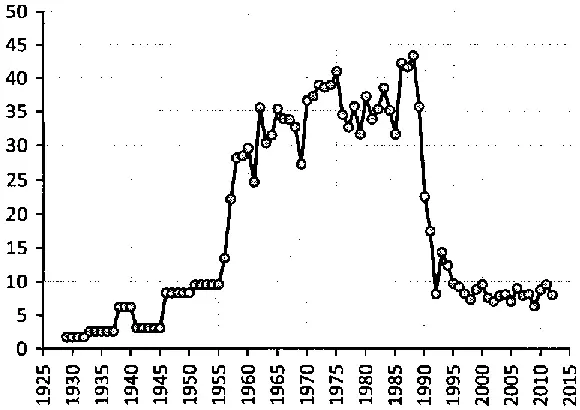

Рис. 1-12.Ввод в действие больниц в РСФСР и РФ, тыс. коек (до 1955 г. среднегодовые величины по пятилеткам)

Резкое прекращение строительства лечебных учреждений при первых же шагах рыночной реформы в 1988 г., не может быть объяснено исключительно экономическими трудностями. Это — следствие кардинального изменения приоритетов государственной политики. С тех пор и до настоящего времени реального изменения в отношении к здоровью населения, судя по состоянию сети лечебных учреждений, не наблюдается. Ввод в действие новых больниц и поликлиник колеблется на очень низком уровне, а выбытие зданий из-за ветхости идет с ускорением. График динамики числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений см. в Приложении.

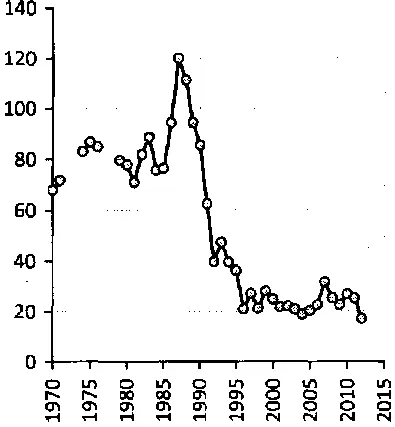

Рис. 1-13.Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений в РСФСР и РФ, тыс. посещений в смену

Уровень инвестиций в здравоохранение за годы реформы упал так, что обновление основных фондов отрасли резко замедлилось. В 1985 г. коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах) был равен 7,2%, в 1990 г. 5,7%. К 1995 г. он упал до 1,5%, прошел через минимум в 1998 г. (0,7%) и затем держался на уровне 0,9%, а в 2005 г. составил 1,6%. В 2007 г. была произведена переоценка основных фондов бюджетных организаций, учтен их износ. Вследствие этого бы сделан перерасчет коэффициента обновления основных фондов. По отрасли «здравоохранение и предоставление социальных услуг» значение этого коэффициента составило в 2004 г. 3%, в 2005 г. — 3,7%, в 2006 г. — 4,5%, в 2010 г. — 4,6% и в 2011 г. — 4,7%.

Коэффициент ликвидации основных фондов (в сопоставимых ценах) находились в 2009-2011 гг. на уровне 1,3%. В 2006 г. (в скобках в 2010 г.) 34,1% (32,9%) зданий больниц и стационаров требовали капитального ремонта или реконструкции, а 3,7% (2%) находились в аварийном состоянии, 31,7% (24,9%) больниц и стационаров не имели горячего водоснабжения, 8,9% (6%) водопровода, а 11,3% (8,3%) — канализации. Степень износа основных фондов в здравоохранении РФ в 2000 г. составляла 35%, в 2005 г. — 47,8%, в 2010 г. — 53,3%, в 2011 г. — 53,9%. График динамики числа больниц и поликлиник см. в Приложении.

Практика показала, что сделанные в начале рыночной реформы прогнозы, согласно которым частные медицинские учреждения могут стать в РФ реальной альтернативой для государственной системы здравоохранения, оказались ошибочными. В 2000 г. в РФ платных медицинских услуг населению было предоставлено всего на 189 руб. на душу населения, в 2005 г. — на 773 руб., в 2010 г. — на 1710 руб. (а по материалам выборочного обследования домашних хозяйств, то есть с «отсевом» самой богатой и бедной части населения, — на 1398 руб. в год).

В 2006-2010 гт. в частных больничных учреждениях находилось около 0,3% всех коек. В сельской местности в частных больницах в 2006 г. находилось всего 0,1% коек, в 2010 г. уже 0,44%. Мощность негосударственных амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений (выраженная в числе посещений в смену) составила в 2006 г. около 3% от общей посещаемости, а в 2010 г. — 3,7%.

В негосударственных учреждениях в 1994 г. работало всего 0,63% врачей, практикующих в РФ, к 1999 г. эта доля выросла до 1,42%. Среднесписочная численность всех работников отрасли «здравоохранение», работающих в частных учреждениях, достигла в 2000 г. 3,9% от общего числа в РФ, в 2005 г. — 4%, а в 2010 г. — 4,5% (202,8 тыс. работников частных организаций здравоохранения). Зарплата медицинских работников в частных учреждениях незначительно отличается от зарплаты в госучреждениях — в 2000 г. и в 2005 г. она была на 7% и 3,7% выше, а в 2006 г. и в 2009 г. на 4,1% и 10,2% ниже, в 2010 г. — на 0,8 % ниже (18252 руб. в мес.).

Все это показывает, что частный сектор в медицине реально не оказывает на здоровье большинства населения практически никакого влияния. Заметное исключение — стоматология. Государственные учреждения все более оставляют этот сектор частному бизнесу. Число лечебно-профилактических учреждений Минздравсоцразвития России, имеющих стоматологические отделения (кабинеты), сократилось с 11358 в 1990 г. до 7024 в 2006 г. и далее до 4870 в 2010 г. За это же время число зубопротезных отделений (кабинетов) в системе Минздравсоцразвития России уменьшилось с 4059 (1990 г.) до 2832 (2006 г.) и далее до 2332 (2010 г.). Численность лиц, осмотренных стоматологами в порядке профилактических осмотров, сократилась с 32,3 млн в 1990 г. до 23,3 млн в 2000 г., и далее до 17,6 млн в 2010 г. За эти же годы число лиц, получивших зубные протезы, сократилась с 3,75 до 2,5 и далее до 1,8 млн человек.

Работа медицинских учреждений по предоставлению помощи больным, в целом, в годы реформы ухудшалась. При том, что с 1990 г. по 2006 г. число выписанных из стационаров больных сократилось на 2,5 млн человек, умерших в стационаре больных стало на 58 тыс. больше. В 2010 г. по сравнению с 2005 г. выписанных и умерших в стационаре стало больше на 0,3 млн и на 25,8 тыс. человек, соответственно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: